»etwas ganz und gar Persönliches«

Briefe 1934-1970

Herausgegeben: Wiedemann, Barbara; Badiou, Bertrand;Kommentar: Wiedemann, Barbara

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

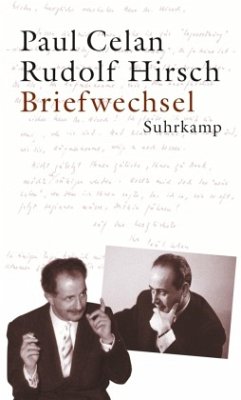

Paul Celan, der meistgedeutete deutschsprachige Dichter nach 1945, ist auch der Autor eines eminenten Briefwerks. Mit dieser Ausgabe wird es nun erstmals als eigenes Werk sichtbar: in 691 Briefen, davon 330 bisher unpubliziert, an 252 Adressaten. Wer sind die Adressaten? Es sind die Mitglieder der Familie, geliebte Frauen, befreundete Autoren, sehr junge und begeisterte Leser, Übersetzerkollegen, französische Philosophen ebenso wie deutsche Germanisten und die Mitarbeiter vieler Verlage. Aus alledem entsteht in chronologischer Folge über vier Jahrzehnte ein Leben aus Briefen.In ihnen zeigt ...

Paul Celan, der meistgedeutete deutschsprachige Dichter nach 1945, ist auch der Autor eines eminenten Briefwerks. Mit dieser Ausgabe wird es nun erstmals als eigenes Werk sichtbar: in 691 Briefen, davon 330 bisher unpubliziert, an 252 Adressaten. Wer sind die Adressaten? Es sind die Mitglieder der Familie, geliebte Frauen, befreundete Autoren, sehr junge und begeisterte Leser, Übersetzerkollegen, französische Philosophen ebenso wie deutsche Germanisten und die Mitarbeiter vieler Verlage. Aus alledem entsteht in chronologischer Folge über vier Jahrzehnte ein Leben aus Briefen.

In ihnen zeigt sich Celan als herausragender Korrespondenzpartner mit einer enormen stilistischen Bandbreite, ausgeprägt in seiner Fähigkeit, auch auf Unbekannte einzugehen. Die Briefe offenbaren eine Vielzahl bisher verborgener biografischer Fakten, ermöglichen eine Präzisierung seiner Poetologie und zeigen ihn zugleich als Menschen in seinem ganz gewöhnlichen Alltag.

In ihnen zeigt sich Celan als herausragender Korrespondenzpartner mit einer enormen stilistischen Bandbreite, ausgeprägt in seiner Fähigkeit, auch auf Unbekannte einzugehen. Die Briefe offenbaren eine Vielzahl bisher verborgener biografischer Fakten, ermöglichen eine Präzisierung seiner Poetologie und zeigen ihn zugleich als Menschen in seinem ganz gewöhnlichen Alltag.