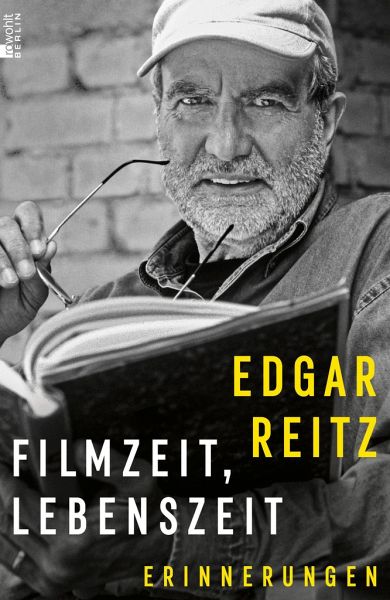

Filmzeit, Lebenszeit

Erinnerungen

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Edgar Reitz hat den deutschen Autorenfilm mitbegründet, mit seiner « Heimat »-Trilogie Filmgeschichte geschrieben. So wie er dort eindrucksvoll das persönlich Erlebte mit den Zeitläufen verband, tut er es auch hier - in seiner Autobiographie. Reitz erzählt von seiner Kindheit in den dreißiger Jahren, einer Jugend im Krieg, der Nachkriegszeit, dem jungen Mann, den es in die Ferne zieht, seinen Studienjahren in München, wo sich ihm eine neue Welt der Kultur eröffnet, und schließlich von der Filmkunst: Mit den Unterzeichnern des Oberhausener Manifests verbreitet er den Slogan « Papas K...

Edgar Reitz hat den deutschen Autorenfilm mitbegründet, mit seiner « Heimat »-Trilogie Filmgeschichte geschrieben. So wie er dort eindrucksvoll das persönlich Erlebte mit den Zeitläufen verband, tut er es auch hier - in seiner Autobiographie. Reitz erzählt von seiner Kindheit in den dreißiger Jahren, einer Jugend im Krieg, der Nachkriegszeit, dem jungen Mann, den es in die Ferne zieht, seinen Studienjahren in München, wo sich ihm eine neue Welt der Kultur eröffnet, und schließlich von der Filmkunst: Mit den Unterzeichnern des Oberhausener Manifests verbreitet er den Slogan « Papas Kino ist tot! », die Geburtsstunde des Neuen Deutschen Films; er begegnet Literaten wie Günter Eich, internationalen Filmgrößen wie Romy Schneider, Bernardo Bertolucci oder Luis Buñuel, arbeitet mit Schauspielerinnen und Schauspielern wie Hannelore Elsner und Mario Adorf, Regisseuren wie Alexander Kluge und Werner Herzog.

Reitz ist ein großer Chronist deutscher Sehnsucht und Geschichte, zugleich ein feinfühliger Erzähler, der uns von der Vorkriegszeit über die Wiedervereinigung bis in die Gegenwart führt. Immer wieder kreist er um die Frage, was es bedeutet, eine Heimat zu haben und sich von ihr loszumachen, aufzubrechen oder zurückzukehren - und trifft damit ins Herz unserer Zeit. Ein besonderes Dokument des Lebens wie eines ganzen Jahrhunderts, kraftvoll erzählt und berührend, beeindruckend in seiner Farbigkeit.

Ein großes Erinnerungswerk und zugleich hochaktuell.

Reitz ist ein großer Chronist deutscher Sehnsucht und Geschichte, zugleich ein feinfühliger Erzähler, der uns von der Vorkriegszeit über die Wiedervereinigung bis in die Gegenwart führt. Immer wieder kreist er um die Frage, was es bedeutet, eine Heimat zu haben und sich von ihr loszumachen, aufzubrechen oder zurückzukehren - und trifft damit ins Herz unserer Zeit. Ein besonderes Dokument des Lebens wie eines ganzen Jahrhunderts, kraftvoll erzählt und berührend, beeindruckend in seiner Farbigkeit.

Ein großes Erinnerungswerk und zugleich hochaktuell.