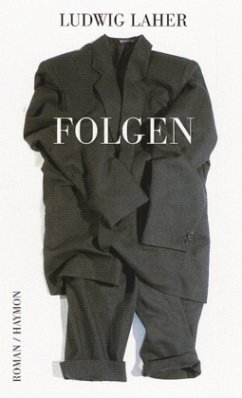

Ludwig Lahers neuer Roman ist die Geschichte einer Kindheit. Der Autor wählt so ungewöhnliche wie unterschiedliche Perspektiven, um die ersten fünfzehn Lebensjahre eines Ich-Erzählers zu vergegenwärtigen. Der ist knapp 48 und damit genauso alt wie sein Vater, als dieser an einer schweren Krankheit stirbt. Monate zuvor hat er dem Sechsjährigen seinen baldigen Tod angekündigt und ihn gebeten, Verantwortung für die Mutter und die kleine Schwester zu übernehmen. Unter dem Druck dieser Bürde wächst das Kind heran und "folgt" dem toten Vater in dessen umgearbeiteten Anzügen aufs Wort. Während die Mutter den Verstorbenen mehr und mehr idealisiert, werden Risse im Heiligenschein sichtbar, Widersprüche, Verschwiegenes und Erlogenes. Vielschichtig baut der Autor dieses ereignisreiche Familiendrama vor dem Leser auf, auch wenn er bewußt und diskret alles Spektakuläre vermeidet. Umso mehr Wert legt er auf die akribische Zeichnung der zeitgeschichtlichen und psychologischen Hintergründe. "Folgen" ist deshalb auch ein Stück detailreich beobachteter Alltagsgeschichte der fünfziger und sechziger Jahre. Doch Ludwig Laher spannt den Bogen noch viel weiter, zurück bis zur Generation der Großeltern in die Zeit des Ersten Weltkriegs und herauf bis ins Jahr 2004, alles wird Gegenwart, ist aufeinander bezogen, hängt zusammen mit den fünfzehn Jahren Kindheit im Zentrum des Romans. "Folgen" ist keines jener zahlreichen Abrechnungsbücher mit der Elterngeneration, sondern der Versuch, einen schwierigen Einstieg ins Leben radikal zu beleuchten, die Folgen zu analysieren und spürbar zu machen, ohne sich der Versuchung hinzugeben, vorschnell und bequem zu urteilen. Lange vor der Zeit zum Erwachsenen befördert, sieht sich das Kind von den Resultaten traumatischer Familienereignisse in die Pflicht genommen, deren es sich nur zum kleinen Teil bewußt ist.

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Ludwig Lahers "luzider" Vaterroman "Folgen" ragt für Karl-Markus Gauß positiv aus der Flut seiner artverwandten Vorgänger heraus. Denn im Gegensatz zu den familienforschenden Kollegen sei Laher in keiner weise "selbstgerecht" und schwinge sich nicht zum Richter seiner Eltern auf. Der Vater starb im Alter von 48 Jahren, und als der Sohn ebendieses Alter erreicht, tritt er mit dem Abwesenden in ein Gespräch ein. Die Geschichte der Mutter muss dazu ebenfalls behandelt werden, was die Erzählung schließlich zu einem "Liebesroman" erweitert, schreibt Gauß. Auch hier bewahre sich der Autor den "kritischen Respekt", der ihn dazu befähigt, sich über reine Folgsamkeit oder pure Ablehnung heraus als eigenständiges fragendes Subjekt zu konstituieren. Gauß gefällt Lahers Selbstbeherrschung, mit der dieser sich "allem Spektakulären" enthält und stattdessen "ruhig, reflektiert, präzise" seiner Familiengeschichte und vor allem der fehlenden Vaterfigur auf den Grund geht.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH