Nicht lieferbar

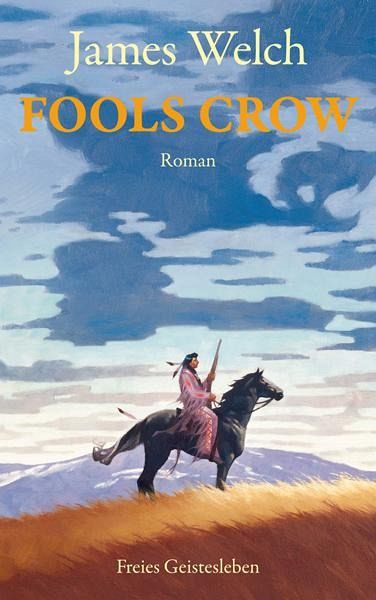

Fools Crow

Roman

Mitarbeit: Martin, John F.;Übersetzung: Renfer, Christoph

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Das Leben der Blackfeet-Indianer am Fuß der Rocky Mountains ist vom Lauf der Jahreszeiten und von den Sitten der Vorfahren geprägt. Doch die Existenz der Indianer wird von den vorrückenden Weißen bedroht, und auch im festgefügten Alltagsleben des Stammes zeigen sich Risse. Der junge Krieger Fools Crow wird in die dramatischen Ereignisse verwickelt ...

James Welch, selbst ein Angehöriger der Blackfeet, lässt sich in seinem authentisch erzählten Roman das Leben der Indianer unmittelbar lebendig werden.

James Welch, selbst ein Angehöriger der Blackfeet, lässt sich in seinem authentisch erzählten Roman das Leben der Indianer unmittelbar lebendig werden.

Montana im Jahr 1870:

Mitten in den Ereignissen um das Überleben seines Volkes wächst Fools Crow heran, ein junger Krieger, der in der Kunst des Medizinmannes unterwiesen wird. James Welch, selbst indianischer Herkunft, schildert fesselnd und mit großer Sprachkraft das Leben und das Schicksal seiner Vorfahren aus dem Stamm der Blackfeet. Ein Roman, der ganz aus der Sichtweise und dem Denken der Indianer erzählt ist, der ihre Bräuche und ihre Spiritualität unmittelbar lebendig werden lässt.

Mitten in den Ereignissen um das Überleben seines Volkes wächst Fools Crow heran, ein junger Krieger, der in der Kunst des Medizinmannes unterwiesen wird. James Welch, selbst indianischer Herkunft, schildert fesselnd und mit großer Sprachkraft das Leben und das Schicksal seiner Vorfahren aus dem Stamm der Blackfeet. Ein Roman, der ganz aus der Sichtweise und dem Denken der Indianer erzählt ist, der ihre Bräuche und ihre Spiritualität unmittelbar lebendig werden lässt.