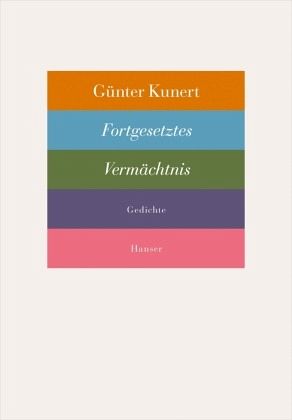

Fortgesetztes Vermächtnis

Gedichte

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 6-10 Tagen

14,90 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Günter Kunert, einer der wichtigsten und produktivsten Lyriker des 20. Jahrhunderts, feiert seinen fünfundachtzigsten Geburtstag auf die einzig angemessene Weise: Mit einem neuen Gedichtband, der seine charakteristischsten Gedichte aus dem 21. Jahrhundert versammelt. Mit ihm resümiert Kunert, was aus den kleinen und großen Untergängen der Weltgeschichte übrig bleibt. "Kunerts Gedichte formulieren die Fragen eines skeptischen Zeitgenossen", schrieb Marcel Reich-Ranicki.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.