Nicht lieferbar

Fräulein Hallo und der Bauernkaiser

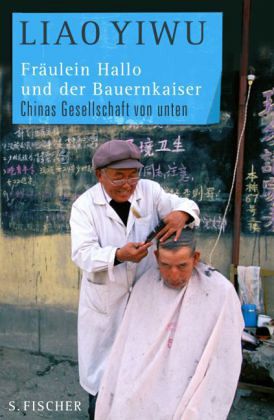

Chinas Gesellschaft von unten

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Eine Prostituierte, ein buddhistischer Mönch und ein Klomann, eine Falun-Gong-Anhängerin, ein ehemaliger Rotgardist und ein Feng-Shui-Meister - sie und viele andere hat Liao Yiwu, einer der bekanntesten Autoren Chinas und selbst ehemaliger politischer Häftling, mit Respekt, Einfühlungsvermögen und Humor nach ihrem Leben und ihren Hoffnungen befragt. Diese einzigartigen Gespräche lassen uns ein China entdecken, das wir sonst nicht zu sehen bekommen - ein China, in dem archaische Mythen und Riten allen politischen und technischen Revolutionen zum Trotz noch lebendig sind, ein China der Aus...

Eine Prostituierte, ein buddhistischer Mönch und ein Klomann, eine Falun-Gong-Anhängerin, ein ehemaliger Rotgardist und ein Feng-Shui-Meister - sie und viele andere hat Liao Yiwu, einer der bekanntesten Autoren Chinas und selbst ehemaliger politischer Häftling, mit Respekt, Einfühlungsvermögen und Humor nach ihrem Leben und ihren Hoffnungen befragt.

Diese einzigartigen Gespräche lassen uns ein China entdecken, das wir sonst nicht zu sehen bekommen - ein China, in dem archaische Mythen und Riten allen politischen und technischen Revolutionen zum Trotz noch lebendig sind, ein China der Ausgestoßenen und Randständigen, deren Würde, Witz und Menschlichkeit ihnen niemand hat nehmen können.

Diese einzigartigen Gespräche lassen uns ein China entdecken, das wir sonst nicht zu sehen bekommen - ein China, in dem archaische Mythen und Riten allen politischen und technischen Revolutionen zum Trotz noch lebendig sind, ein China der Ausgestoßenen und Randständigen, deren Würde, Witz und Menschlichkeit ihnen niemand hat nehmen können.