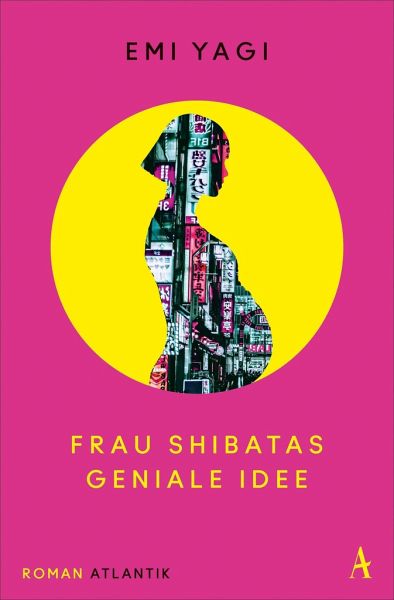

Emi Yagi

Broschiertes Buch

Frau Shibatas geniale Idee

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Frau Shibatas geniale Idee ist eine kluge, moderne und feministische Antwort auf tief verankerte patriarchalische Strukturen in der japanischen Gesellschaft - und zugleich ein fulminantes Lesevergnügen!Frau Shibata ist vierunddreißig und arbeitet als Angestellte in einer Firma in Tokyo, in der Männer das Sagen haben. Ständig wird sie herumgeschubst, schlecht behandelt und soll Kaffee kochen. Doch dann hat sie eine geniale Idee: Sie behauptet, schwanger zu sein - und plötzlich wird sie rücksichtsvoll behandelt. Doch wie weit lässt sich dieses Spiel treiben? Frau Shibata geht aufs Ganze, ...

Frau Shibatas geniale Idee ist eine kluge, moderne und feministische Antwort auf tief verankerte patriarchalische Strukturen in der japanischen Gesellschaft - und zugleich ein fulminantes Lesevergnügen!

Frau Shibata ist vierunddreißig und arbeitet als Angestellte in einer Firma in Tokyo, in der Männer das Sagen haben. Ständig wird sie herumgeschubst, schlecht behandelt und soll Kaffee kochen. Doch dann hat sie eine geniale Idee: Sie behauptet, schwanger zu sein - und plötzlich wird sie rücksichtsvoll behandelt. Doch wie weit lässt sich dieses Spiel treiben? Frau Shibata geht aufs Ganze, stopft sich die Kleidung aus und 'erlebt' die gesamte Schwangerschaft. Bis schließlich unausweichlich der Moment der Wahrheit naht - und die sieht anders aus, als gedacht .

Frau Shibata ist vierunddreißig und arbeitet als Angestellte in einer Firma in Tokyo, in der Männer das Sagen haben. Ständig wird sie herumgeschubst, schlecht behandelt und soll Kaffee kochen. Doch dann hat sie eine geniale Idee: Sie behauptet, schwanger zu sein - und plötzlich wird sie rücksichtsvoll behandelt. Doch wie weit lässt sich dieses Spiel treiben? Frau Shibata geht aufs Ganze, stopft sich die Kleidung aus und 'erlebt' die gesamte Schwangerschaft. Bis schließlich unausweichlich der Moment der Wahrheit naht - und die sieht anders aus, als gedacht .

Emi Yagi wurde 1988 geboren und Frau Shibates geniale Idee ist ihr erster Roman. Sie hat bereits vor der Veröffentlichung in Japan den wichtigen Dazai Osamu Prize mit dem Titel gewonnen.

Produktdetails

- Verlag: Atlantik Verlag

- Artikelnr. des Verlages: 0001448

- Seitenzahl: 204

- Erscheinungstermin: 27. Oktober 2022

- Deutsch

- Abmessung: 189mm x 124mm x 18mm

- Gewicht: 212g

- ISBN-13: 9783455014488

- ISBN-10: 3455014488

- Artikelnr.: 63682720

Herstellerkennzeichnung

Atlantik Verlag

Harvestehuder Weg 42

20149 Hamburg

buchhaltung@vah-jager.de

»Yagi entwirft eine Kritik der Massen in einer stromlinienförmigen Moderne.« Steffen Gnam Frankfurter Allgemeine Zeitung 20211208

Frau Shibata ist 34 Jahre alt und arbeitet als Angestellte in einem Büro in Tokio. Als einzige Frau in der Abteilung wird sie zum Kaffee kochen und Aufräumen degradiert. Eines Tages hat sie die Nase voll und behauptet gegenüber ihren Kollegen, dass sie schwanger sei. Alle sind …

Mehr

Frau Shibata ist 34 Jahre alt und arbeitet als Angestellte in einem Büro in Tokio. Als einzige Frau in der Abteilung wird sie zum Kaffee kochen und Aufräumen degradiert. Eines Tages hat sie die Nase voll und behauptet gegenüber ihren Kollegen, dass sie schwanger sei. Alle sind verwundert, da Frau Shibata Single ist und keiner etwas geahnt hat. Sie zieht die Lüge der Schwangerschaft durch und genießt so die Vorteile, die es mit sich bringt, schwanger zu sein. Auf einmal wird sie im Büro wertgeschätzt, kann früher nach Hause gehen und nimmt sich Zeit für sich, ihre Hobbies und Freundinnen. Wie weit lässt sich das Spiel treiben bis es zum unvermeidlichen Moment der Geburt kommt?

Das Buch wurde mir von einer Freundin empfohlen und mit knapp 200 Seiten ist es schnell durchgelesen. Was wie ein interessantes Experiment klingt, hat jedoch gerade zum Schluss hin seine Schwächen.

Der Roman fängt leicht und locker an mit dem Alltag Frau Shibatas im Büro. Die Kapitel sind benannt nach den fortschreitenden Schwangerschaftswochen und unterschiedlich lang. Ich habe mich direkt zu Beginn gefragt, wie Frau Shibata das wohl neun Monate durchziehen möchte - vor allem danach, wenn das Baby auf der Welt sein müsste, sie Elternzeit nimmt und jeder sich fragt, wo das Baby ist. Die Handlung an sich tritt leider oft auf der Stelle, es wird aus der Ich-Perspektive erzählt und der Erzählstil hat mich nicht abgeholt, oft wirkt er fast schon monoton, was aber auch die Tristesse des Alltags unterstreicht. Mit mehr oder weniger wichtigen Anekdoten wird die Geschichte oft in die Länge gezogen.

Sehr gut hingegen gefällt mir die (Gesellschafts)Kritik des Buches: die Rolle der Frau in einer von Männer dominierten Welt, die geringe Wertschätzung und der Druck der Familienplanung von der Gesellschaft. Auch Diskriminierung, Misogynie und Ausbeutung werden gut thematisiert. Die Geschichte an sich fängt spannend an, nimmt aber immer im Verlauf der Handlung ab und auch das Ende hat bei mir eher Fragen aufgeworfen als dass ich zufrieden aus der Geschichte gegangen wäre.

Das Buch ist eine schöne Lektüre für zwischendurch und mit 200 Seiten recht schnell durchgelesen. Trotz der wichtigen Themen hat mich die Geschichten nicht mitreißen können und wird mir nicht groß im Gedächtnis bleiben.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Sorato………eine ganz besondere Schwangerschaft

Auf eine solche Idee muss man erstmal kommen…..Frau Shibata ist es leid, im Büro immer zum Kaffeekochen, Geschirr abräumen und Aufräumjobs mißbraucht zu werden und behauptet eines Tages einfach schwanger …

Mehr

Sorato………eine ganz besondere Schwangerschaft

Auf eine solche Idee muss man erstmal kommen…..Frau Shibata ist es leid, im Büro immer zum Kaffeekochen, Geschirr abräumen und Aufräumjobs mißbraucht zu werden und behauptet eines Tages einfach schwanger zu sein.

Oh je, und jetzt?

Emi Yagi lässt den Leser in meist kurzen Kapiteln an dieser doch recht dubiosen Schwangerschaft teilnehmen. So erfährt man zusammen mit Frau Shibata in welcher Schwangerschaftswoche was genau passiert und was man als Schwangere zu beachten hat.

Frau Shibata genießt nun ihre regelmäßigen Arbeitszeiten, ernährt sich gesund, nimmt an Gymnastikkursen teil und informiert sich regelmäßig über Schwangerschaften. Auch ihr Kollege kümmert sich besorgt regelmäßig um sie.

Aber wie kommt sie aus dieser Nummer unbeschadet raus?

Ganz unterhaltsam und kurzweilig kann man dieser „besonderen“ Schwangerschaft folgen und am Ende…..

Na, ich verrate an dieser Stelle nichts, allerdings fand ich das Ende dann doch etwas schwach.

Trotzdem eine nette, kurzweilige Unterhaltung (nicht nur für Schwangere) für zwischendurch.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

eBook, ePUB

Eine Frau wehrt sich!

Frau Shibata ist in ihrer Abteilung die einzige Frau und bestimmte Aufgaben (Post verteilen, Toner nachfüllen, Kaffee kochen, Geschirr spülen, etc.) werden unausgesprochen immer ihr zugeteilt, obwohl sie gut qualifiziert ist und einen eigenen Aufgabenbereich hat. …

Mehr

Eine Frau wehrt sich!

Frau Shibata ist in ihrer Abteilung die einzige Frau und bestimmte Aufgaben (Post verteilen, Toner nachfüllen, Kaffee kochen, Geschirr spülen, etc.) werden unausgesprochen immer ihr zugeteilt, obwohl sie gut qualifiziert ist und einen eigenen Aufgabenbereich hat. Als sie sich mal wieder darüber ärgert, weigert sie sich zum ersten Mal und rettet sich mit einer angeblichen Schwangerschaft in eine Rechtfertigung. Mit der sich plötzlich ändernden Wahrnehmung und Wertschätzung ihres beruflichen und privaten Umfelds findet sie Gefallen am neuen Zustand. Das Buch ist sehr unterhaltsam geschrieben und trotz der kulturellen Unterschiede finden sich viele Situationen, die ohne weiteres in Europa spielen könnten. Die Kapitel sind in die einzelnen Schwangerschaftswochen unterteilt und man kann dem „neuen Leben“ der sehr sympathischen Frau Shibata folgen und sehen, wie es sich entwickelt. Ich war neugierig, wie das Ganze aufgelöst wird und die Ungeduld hat mich das Buch in einem Rutsch lesen lassen. Ich fand es sehr unterhaltsam und ein bisschen über Japan habe ich nebenbei auch gelernt.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Eigentlich ist es nur ein spontaner Einfall, ein kurzer Impuls, der Frau Shibata dazu bringt, einen Kollegen zu bitten, den Abwasch des letzten Meetings für sie zu übernehmen, da sie schwanger sei und es ihr nicht gut ginge. Sie hat es satt, als einzige Frau der Abteilung mit …

Mehr

Eigentlich ist es nur ein spontaner Einfall, ein kurzer Impuls, der Frau Shibata dazu bringt, einen Kollegen zu bitten, den Abwasch des letzten Meetings für sie zu übernehmen, da sie schwanger sei und es ihr nicht gut ginge. Sie hat es satt, als einzige Frau der Abteilung mit größter Selbstverständlichkeit das Mädchen für alles zu sein, den Kaffee zu kochen, Post und Süßigkeiten zu verteilen, hinter den Kollegen her zu räumen. Ihre fiktive Schwangerschaft vollbringt da zwar kein Wunder, aber immerhin wird ein jüngerer Kollege in die Kunst des Kaffeekochens eingeweiht und Frau Shibata darf jeden Tag pünktlich nach Hause gehen, anstatt die in Japan erwarteten Überstunden abzuarbeiten. Genug Motivation, um ihre Lüge fortzusetzen. Sie lädt sich eine App runter, in der sie den Wachstum eines Babys verfolgen kann, meldet sich zu einem Aerobic-Kurs für werdende Mütter an, und geht schließlich so weit, sich die Kleider auszustopfen, um einen Babybauch vorzutäuschen. Während der Termin der zu erwartenden Geburt immer näher rückt.

„Frau Shibatas geniale Idee“ ist der erste Roman der japanischen Schriftstellerin Emi Yagi und man kann ihm einen gewissen Charme nicht absprechen. Ihre Sprache ist einfach gehalten, und da sie ihre Protagonistin als Ich-Erzählerin agieren lässt, verführt das dazu, dass man dazu neigt, auch diese als simpel und vielleicht auch geistig etwas befremdlich zu betrachten, besonders wenn man mitverfolgt, wie sie sich Woche um Woche (die Kapitel sind nach der jeweiligen Schwangerschaftswoche benannt) weiter in ihre Lüge hinein lebt, wo doch sowohl ihr, als auch dem Leser, klar ist, dass eine Schwangerschaft nur begrenzt zu fingieren ist. Gerade das macht aber auch einen großen Teil der Spannung des Buches aus, die Frage, wann und vor allem wie sie sich aus der Affäre ziehen wird.

Besonders beeindruckend fand ich die Entwicklung Frau Shibatas, wie sie selbst erst durch ihre eigene Erfindung merkt, was ihr fehlt, sich langsam bewusst wird, wie die Firma ihr Leben bestimmt und wie einsam sie eigentlich ist, wenn sie nach der Arbeit in ihre kleine Einzimmerwohnung zurückkehrt. Im Laufe der Geschichte entwickelt sie eine Vielschichtigkeit, die sich auch in dem Facettenreichtum meiner Einstellung zu ihr widergespiegelt hat.

Ich habe viel darüber nachgedacht, ob Yagis Roman auch funktioniert hätte, wenn er nicht in Japan, sondern z.B. in Deutschland gespielt hätte. Abgesehen davon, dass alle Bücher, die den Weg aus der japanischen in die deutsche Übersetzung finden, diesen ganz eigenen Hauch von Surrealem zu haben scheinen, sind die vorrangigen Themen - die immer noch existierende patriarchische Ordnung in der Arbeitswelt, die Einsamkeit in unserer modernen Gesellschaft - natürlich kein japanisches Phänomen. Auch ich kann mich nicht erinnern, je einen der sich in deutlicher Überzahl befindenden männlichen Mitarbeiter aus einem anderen Grund in der Firmenküche gesehen zu haben, als sich etwas vom Buffet zu schnappen. Und dass Menschen vor allem in Großstädten mehr und mehr vereinsamen, ist auch nicht neu. Aber trotzdem glaube ich, die Geschichte hätte, würde sie in einem westlichen Setting spielen, nicht den selben Eindruck hinterlassen. Durch die hohe Wertschätzung von Höflichkeit und die extreme Arbeitsmoral in der japanischen Gesellschaft scheinen die weitverbreiteten gesellschaftlichen Schwachstellen gleichzeitig subtiler als auch stärker hervorzutreten.

„Frau Shibatas geniale Idee“ ist vielleicht kein Highlight des Jahres, aber ein Buch, das ich gerne gelesen habe und in dem ich mehr finden konnte, als ich auf den ersten Blick erwartet hatte. Ich würde es durchaus weiter empfehlen und bin gespannt, was Emi Yagi uns noch bringen wird.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

eBook, ePUB

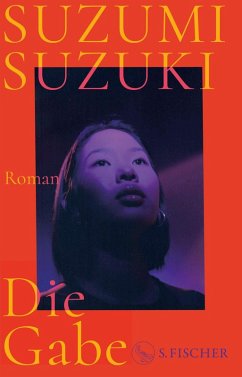

Mich hat das Cover als aller erstes sehr postitiv angesprochen, weshalb ich auch überhaupt auf das Buch aufmerksam geworden bin. Der Schreibstil von Yagi ist sehr flüssig und leicht zu lesen. Auch wenn es ab und zu ein paar komplizierte Gedankengänge gibt, führt der …

Mehr

Mich hat das Cover als aller erstes sehr postitiv angesprochen, weshalb ich auch überhaupt auf das Buch aufmerksam geworden bin. Der Schreibstil von Yagi ist sehr flüssig und leicht zu lesen. Auch wenn es ab und zu ein paar komplizierte Gedankengänge gibt, führt der durchgängige rote Faden einen gut durch die Geschichte. Die Kapitel sind auch nicht zu lang, sodass man einen guten Lesefluss hat. Insgesamt konnte mich das Buch gut unterhalten und es gab einige spannende und zu überdenkende Momente.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für