Nicht lieferbar

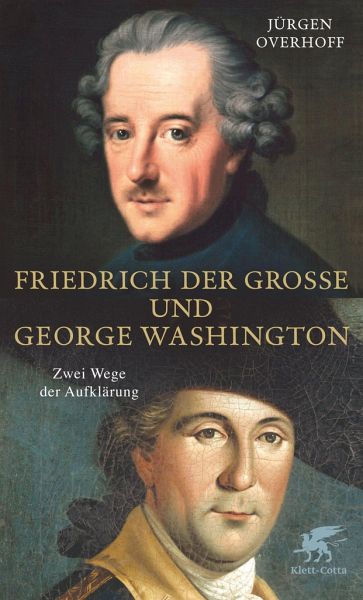

Friedrich der Große und George Washington

Zwei Wege der Aufklärung

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Preußen und die Vereinigten Staaten sind die beiden aus Selbstermächtigung heraus gegründeten neuen Staaten des Jahrhunderts der Aufklärung. Und manch ein Preuße hat auf der amerikanischen Seite für die Unabhängigkeit gekämpft. Aus dem fernen Europa hat jedoch auch der preußische König interessiert über den großen Teich geschaut, wobei die historische Forschung diese Neugier bisher weitgehend übersah.Der Vergleich zwischen Friedrich und sinem kritischen Bewunderer Washington wirft nicht zuletzt ein scharfes Licht auf die Defizite des fritzischen Staatsverständnisses als aufgeklä...

Preußen und die Vereinigten Staaten sind die beiden aus Selbstermächtigung

heraus gegründeten neuen Staaten des Jahrhunderts der Aufklärung. Und manch ein

Preuße hat auf der amerikanischen Seite für die Unabhängigkeit gekämpft. Aus dem

fernen Europa hat jedoch auch der preußische König interessiert über den großen

Teich geschaut, wobei die historische Forschung diese Neugier bisher weitgehend

übersah.

Der Vergleich zwischen Friedrich und sinem kritischen Bewunderer

Washington wirft nicht zuletzt ein scharfes Licht auf die Defizite des

fritzischen Staatsverständnisses als aufgeklärter Monarch.

heraus gegründeten neuen Staaten des Jahrhunderts der Aufklärung. Und manch ein

Preuße hat auf der amerikanischen Seite für die Unabhängigkeit gekämpft. Aus dem

fernen Europa hat jedoch auch der preußische König interessiert über den großen

Teich geschaut, wobei die historische Forschung diese Neugier bisher weitgehend

übersah.

Der Vergleich zwischen Friedrich und sinem kritischen Bewunderer

Washington wirft nicht zuletzt ein scharfes Licht auf die Defizite des

fritzischen Staatsverständnisses als aufgeklärter Monarch.