»Ich war der Kranke, der Mutterkranke«

Mutter Mutter Mutter. Er wird es nicht los, dieses ständige Geraune in seinem Kopf. Nicht auf der Couch des Psychoanalytikers, nicht in Berlin, der Stadt seiner Kindheit, und erst recht nicht auf seinen Reisen, sei es nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Rom oder gar nach Kalkutta. Er, das ist Franz, der tragisch-komische Held in Hans-Ulrichs Treichels neuem Roman, in dessen Gehörgängen sich die mütterliche Stimme eingenistet hat wie ein immerwährender Pfeifton. Eine Störung, eine Mutterstörung, ohne Frage, die von weit her kommt, mindestens aus der Kindheit, und wovon ihn Andrea, die jungenhafte und ganz und gar unmütterliche Fotografin, zumindest eine Zeitlang zu heilen versteht. Doch Andrea bleibt nicht bei Franz. Und vor seiner Mutter hält er nicht stand – selbst dann nicht, als längst keine Macht mehr von ihr ausgeht und ihre Stimme verstummt.

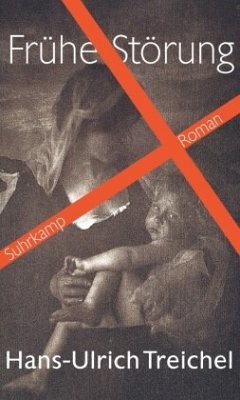

Frühe Störung ist die Geschichte einer verfehlten, schuldhaften und niemals gelösten Bindung eines Sohnes an seine Mutter, eine Geschichte, wie sie nur Hans-Ulrich Treichel zu erzählen versteht: tieftraurig, oft genug komisch und erfüllt von schmerzlicher Ironie.

Mutter Mutter Mutter. Er wird es nicht los, dieses ständige Geraune in seinem Kopf. Nicht auf der Couch des Psychoanalytikers, nicht in Berlin, der Stadt seiner Kindheit, und erst recht nicht auf seinen Reisen, sei es nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Rom oder gar nach Kalkutta. Er, das ist Franz, der tragisch-komische Held in Hans-Ulrichs Treichels neuem Roman, in dessen Gehörgängen sich die mütterliche Stimme eingenistet hat wie ein immerwährender Pfeifton. Eine Störung, eine Mutterstörung, ohne Frage, die von weit her kommt, mindestens aus der Kindheit, und wovon ihn Andrea, die jungenhafte und ganz und gar unmütterliche Fotografin, zumindest eine Zeitlang zu heilen versteht. Doch Andrea bleibt nicht bei Franz. Und vor seiner Mutter hält er nicht stand – selbst dann nicht, als längst keine Macht mehr von ihr ausgeht und ihre Stimme verstummt.

Frühe Störung ist die Geschichte einer verfehlten, schuldhaften und niemals gelösten Bindung eines Sohnes an seine Mutter, eine Geschichte, wie sie nur Hans-Ulrich Treichel zu erzählen versteht: tieftraurig, oft genug komisch und erfüllt von schmerzlicher Ironie.

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Heiter ist nur der Plauderton dieses Buchs, versichert die gefesselte Rezensentin Angelika Overath. Darunter lauert die Schwärze einer viel zu engen, unlösbaren Mutter-Sohn-Beziehung, deren Tragik der Autor im Duktus eines gebildeten Nichtstuers gnadenlos auffalte: eine "Großaufnahme monströser, schweißnasser Intimität", am beklemmendsten geschildert in jenem Bild des Mittagsschlafs, den der Autor als Kind zusammen mit seiner Mutter halten musste: Stillhalten an der Seite der schlafenden Mutter. Overath breitet noch mehr bedrückende Szenen vor uns aus - nicht alle haben direkt mit der Mutter zu tun. Aber alles steht für sie im trüben und doch faszinierenden Licht dieser erdrückenden Beziehung, die nicht einmal als ein Missbrauch wirklich in Worte zu fassen sei.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Es gibt in dieser erstaunlichen Prosa ... böse Tiefen unter einer scheinbar dahinplätschernden Oberfläche...« Angelika Overath Neue Zürcher Zeitung 20140819

heikesteinweg_sv.jpg)