Kiew, späte Breschnewzeit. Julia, ein so verträumtes wie rebellisches Mädchen, wächst im Milieu der bürgerlichen jüdischen Intelligenz heran. Während ihr Vater, der in ständiger Angst lebt, denunziert zu werden, Texte für eine Zirkusrevue schreibt, unterhält sie sich nachts mit den Führern des Weltproletariats. Ein älterer Herr, der sich als Pole ausgibt und Werke über die französische Küche verfasst, zeigt ihr das Anatomische Theater aus zaristischer und weißgardistischer Zeit. Das in Gärten versteckte Gebäude, die Aura des Todes und der materiellen Auflösung ziehen sie magisch an. Hier lauert ein Wissen, der »Lunatismus«, eine im Mondlicht gesteigerte Selbstwahrnehmung, mit dem sie sich den Zumutungen einer bedrängenden Realität entziehen kann. Traurig, wütend, mit visionärer Sprachkraft begabt, beschreibt Julia Kissina ihre sowjetische Kindheit vor dem Hintergrund des physischen und ideellen Zerfalls der Stadt Kiew und ihrer Bewohner. Die Museen und Parkbänke, die verschlungenen Gässchen und Hinterhöfe der Altstadt mit ihrem dahinsiechenden Abendlicht in den schmutzigen Pfützen, bleiben dem Leser unvergesslich.

Verzaubernd, verrückt: Julia Kissinas Debütroman

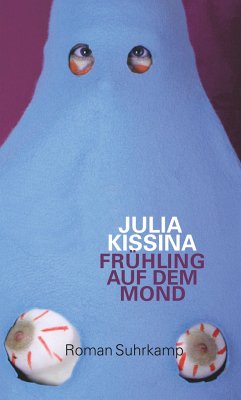

Auf dem Buchcover prangt eine Art Burka mit vier Löchern. Aus den zwei oberen lugen runde Augen, aus den beiden unteren jeweils eine angemalte echte Brust. Zwischen Schock und Geheimnis, Kritik und Magie ist die Kunst von Julia Kissina, von der das Covermotiv stammt, anzusiedeln. Die 1966 in Kiew geborene, seit zwanzig Jahren in Berlin lebende Schriftstellerin ist eine Fotografin und Aktionskünstlerin von internationalem Ruf. Lange bevor Lady Gaga entsprechend posierte, hat Kissina Modelle mit Fleischfetzen behängt und fotografiert. Im 2006 gründete sie - eine unernste Madame Blavatsky des 21. Jahrhunderts - die "Dead Artists Society", die Séancen mit toten Künstlern wie Leonardo oder Marcel Duchamp abzuhalten pflegt. Auch als Literatin hat Kissina ein reiches Vorleben. In den achtziger Jahren gehörte sie zu den Moskauer Konzeptualisten um Sorokin und Pavel Pepperstein und galt als wichtige Vertreterin der russischen Underground-Literatur. Nach dem Erzählband "Vergesst Tarantino" (2005) liegt nun auch ihr gelungener Debütroman auf Deutsch vor.

"Frühling auf dem Mond" erzählt aus Sicht eines heranwachsenden Mädchens vom Kiew der Breschnew-Ära. Die namenlose Ich-Erzählerin vergleicht die Stagnation dieser Jahre mit einem anatomischen Kabinett, in dem "Skelette" und "in Spiritus weiße und rote Offiziere, Handlungsgehilfen, Wäscherinnen und Krämer aus dem vorigen Jahrhundert" vor sich hin dämmern. Während das Regime seinen größten Helden - Lenin - längst für die Ewigkeit präpariert hatte, riss man das alte Kiew nieder, um es durch gesichtslose Plattenbauten zu ersetzen. Doch hinter dem "unaufhaltsamen Zerstören und Zerschrunden" sieht das Mädchen auch "neues Leben". "Im Wartesaal des Herrn", in dem - wie es in der metaphorischen Eingangssequenz heißt - alle Erdenbewohner sitzen, blitzt Licht hinter der "riesigen, schlecht gestrichenen Tür" auf. Die kleine Gottesnärrin sucht das Übersinnliche in den Kiewer Pfützen, die das Abendlicht spiegeln, und in den Kirchen, wo Priester "in Nachthemden" stehen. Sie findet Gott - für Minuten - in einem ländlichen Gewitter, wo seine "blaue Faust" zornig auf sie niederzufahren scheint.

Geborgen scheint die Ich-Erzählerin in der Familie, die für Sowjetverhältnisse geradezu exzentrisch scheint. Während der Vater Revuen für den Zirkus schreibt, tut die Mutter ununterbrochen Gutes. In ihrem Haus scheint jedermann willkommen. Wilde Geschichten ranken sich um den prowestlichen Onkel Philipp, auf dessen WC japanische Pornobilder hängen und der sich in der Untersuchungshaft erhängt. Dessen Freundin Tamara ist das verfemte Kind eines Wehrmachtsoffiziers und einer Russlanddeutschen. Zu den Privilegierten zählt dagegen Onkel Wolodja mit der lauten "Rostbratlache". Er kann immer etwas organisieren - gerade wenn es sonst nur "zu Pyramiden aufgetürmte Dosen mit Algensalat" gibt. Der magere Polithäftling Schalajew hat angeblich lange in einer Friedhofsgruft gehaust. Eine Freundin des Vaters nennt ihn hämisch einen "Sklaven der Ehre". Es scheint fast, als wolle Julia Kissina die sowjetische Gesellschaft in ihrem Roman postum versöhnen, einen "Frühling auf dem Mond" stiften.

Mit der mutigen Mitschülerin Olga kommt Dynamik in das Leben des Mädchens. Den Mut der schwärmerischen, fanatisch religiösen und dichtenden Olga bewundert sie, auch wenn sie ihren Extremismus nicht teilt. Lapidar heißt es: "Damals war es verboten, an Gott zu glauben, so wie es heute verboten ist, nicht an ihn zu glauben." Gleichzeitig sucht die Pubertät - erste Menstruation, erster Schwarm, erste Begegnung mit einem Onanisten, erster Vollrausch - das Mädchen heim. Abgesehen davon, bleibt alles beim Alten: die Helden- und Dichtergedenkstätten - die zwischen Lenin und Puschkin im Grunde nicht unterscheiden -, die öden Statuen und Gedenksteine allerorten, die für Gagarin und Stalin schwärmenden Lehrerinnen.

Jenseits des offiziellen Mythos lauern die Tabuzonen. Nicht gesprochen wird etwa über die Mörderschlucht von Babi Jar; nur kurz wird erwähnt, dass diese unweit des Kiewer Syrez-Parks mit der harmlosen Pioniereisenbahn liegt. Dieser Debütroman überzeugt durch Wärme und Humor, Frechheit und Nachdenklichkeit, den Mut zum Widerspruch und sprachliche Kraft. Auf weitere Arbeiten von Julia Kissina - sei es in der bildenden Kunst, sei es in der Literatur - darf man in jedem Fall gespannt sein.

JUDITH LEISTER

Julia Kissina: "Frühling auf dem Mond". Roman.

Aus dem Russischen von Valerie Engler. Suhrkamp Verlag, Berlin 2013. 252 S., geb., 18,95 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Den autobiografischen Debütroman von Julia Kissina hat Andreas Breitenstein mit Vergnügen gelesen. Doch nicht nur. Die Tränen, die der Rezensent angeblich auf allen Seiten vergießt, sind auch Tränen des Schmerzes, der Tragödie. Wenn Kissina von einem Mädchen im Milieu der jüdischen Intelligenz während der späten Breschnew-Ära erzählt, das die Mythen durchschaut und das Unerhörte in den Wohnungen erahnt, das zwischen Nostalgie und Spott sich bewegt, kann Breitenstein nur staunen über die Tiefe der erzählten Schicksale. Und über den Reichtum an surrealen Bildern in diesem Buch. Kiew, meint er, hat spätestens jetzt seinen festen Platz auf der "mythopoetischen Landkarte".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»Was den versammelten Witz in seinen geballten Widersprüchen angeht, gründet Julia Kissinas so wunderbarer wie wunderlicher Roman in einer Lachkultur ...« Christian Thomas Frankfurter Rundschau 20221113