Nicht lieferbar

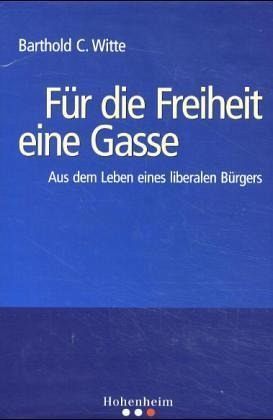

Für die Freiheit eine Gasse

Aus dem Leben eines liberalen Bürgers

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Der Lebensweg eines deutschen BildungsbürgersAus der Flut der Memoirenliteratur ragen die Erinnerungen des langjährigen Verantwortlichen für die auswärtige Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland heraus. Sie schildern nicht allein den bewegten Lebenslauf des Urenkels des berühmten Historikers Barthold Georg Niebuhr - sie sind auch ein eindrucksvolles Beispiel für Niedergang und Wiederaufstieg des deutschen Bildungsbürgertums und ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der Bundesrepublik aus der Sicht eines Liberalen, der enger Mitarbeiter von Hans-Dietrich Genscher war. Als Diplomat w...

Der Lebensweg eines deutschen Bildungsbürgers

Aus der Flut der Memoirenliteratur ragen die Erinnerungen des langjährigen Verantwortlichen für die auswärtige Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland heraus. Sie schildern nicht allein den bewegten Lebenslauf des Urenkels des berühmten Historikers Barthold Georg Niebuhr - sie sind auch ein eindrucksvolles Beispiel für Niedergang und Wiederaufstieg des deutschen Bildungsbürgertums und ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der Bundesrepublik aus der Sicht eines Liberalen, der enger Mitarbeiter von Hans-Dietrich Genscher war. Als Diplomat war Witte u. a. an der Formulierung der KSZE-Schlussakte von Helsinki, an wichtigen Phasen des Nahostkonflikts und der Überwindung der Apartheid in Südafrika beteiligt.

Aus der Flut der Memoirenliteratur ragen die Erinnerungen des langjährigen Verantwortlichen für die auswärtige Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland heraus. Sie schildern nicht allein den bewegten Lebenslauf des Urenkels des berühmten Historikers Barthold Georg Niebuhr - sie sind auch ein eindrucksvolles Beispiel für Niedergang und Wiederaufstieg des deutschen Bildungsbürgertums und ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der Bundesrepublik aus der Sicht eines Liberalen, der enger Mitarbeiter von Hans-Dietrich Genscher war. Als Diplomat war Witte u. a. an der Formulierung der KSZE-Schlussakte von Helsinki, an wichtigen Phasen des Nahostkonflikts und der Überwindung der Apartheid in Südafrika beteiligt.