Ein großes literarisches Zeugnis über das Menschsein in widrigsten Umständen

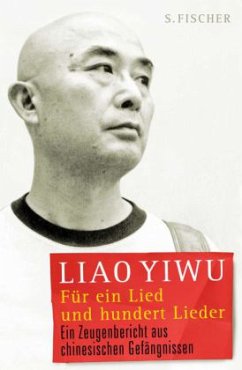

Bis zum Vorabend des 4. Juni 1989 führt Liao Yiwu das Leben eines so unbekannten wie unpolitischen Hippie-Poeten. Doch mit dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens ist schlagartig alles anders. Nachdem Liao ein kritisches Gedicht verfasst hat, wird er zu vier Jahren Haft im Gefängnis und in einem Arbeitslager verurteilt.

In seinem großen Buch schildert Liao auf literarisch höchst eindringliche Weise die brutale Realität seiner Inhaftierung. Dabei ist er schonungslos, auch sich selbst gegenüber: Er beschreibt, wie er und seine Mithäftlinge zu Halbmenschen degradiert werden und dabei manchmal selbst vergessen, was es bedeutet, Mensch und Mitmensch zu sein.

Liao Yiwu zeigt sich in diesem eindrucksvollen Buch abermals als einer der ganz großen Autoren Chinas, als einer der sprach- und bildmächtigsten Schriftsteller unserer Zeit.

Bis zum Vorabend des 4. Juni 1989 führt Liao Yiwu das Leben eines so unbekannten wie unpolitischen Hippie-Poeten. Doch mit dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens ist schlagartig alles anders. Nachdem Liao ein kritisches Gedicht verfasst hat, wird er zu vier Jahren Haft im Gefängnis und in einem Arbeitslager verurteilt.

In seinem großen Buch schildert Liao auf literarisch höchst eindringliche Weise die brutale Realität seiner Inhaftierung. Dabei ist er schonungslos, auch sich selbst gegenüber: Er beschreibt, wie er und seine Mithäftlinge zu Halbmenschen degradiert werden und dabei manchmal selbst vergessen, was es bedeutet, Mensch und Mitmensch zu sein.

Liao Yiwu zeigt sich in diesem eindrucksvollen Buch abermals als einer der ganz großen Autoren Chinas, als einer der sprach- und bildmächtigsten Schriftsteller unserer Zeit.

Dieses Buch und sein Autor haben eine lebensgefährliche Odyssee hinter sich, die an jene von Boris Pasternak und "Doktor Schiwago" erinnert: Der chinesische Dissident Liao Yiwu hat sich und seinen Lagerbericht "Für ein Lied und hundert Lieder" ins Exil gerettet. Ich bin glücklich, dass er bei uns ist und nicht in seiner Heimat im Gefängnis.

Von Herta Müller

Was für eine gewaltige Bühne, der Paravent der Bergkette als Kulisse - das Theater, das Schreiben und das wirkliche Leben, es war nicht zu trennen, aber warum tat es dann so weh", schreibt Liao Yiwu in seinem Gefängnisbuch. Und das Schreiben nennt er: ". . . sich verbohren wie eine Fliege mit einem widerlichen Sirren und man muss sich in Acht nehmen vor flachen Händen".

"Warum tut es so weh" und "sich in Acht nehmen vor flachen Händen" - damit ist in kürzester Form beides genannt: das Gefängnis, das qualvoll im Kopf haust, durchs Schreiben zu zähmen, und die Drohung des Polizeistaats, wegen des Schreibens über seine Gefängniszeit wieder ins Gefängnis zu kommen.

Die Umstände der Veröffentlichung von "Für ein Lied und hundert Lieder" erinnern an das Erscheinen von "Doktor Schiwago" vor ungefähr fünfzig Jahren. Pasternak wollte unbedingt, dass sein Roman bei Giangiacomo Feltrinelli in Italien erscheint. Es wurde wie im Krimi: Feltrinelli führt die Methode ein, dass nur der ein sicherer Bote ist, der Pasternak die Hälfte eines Geldscheins zeigen kann, dessen andere Hälfte in Feltrinellis Besitz ist. Und Pasternak schickt eine Nachricht auf Zigarettenpapier, dass von ihm nur auf Französisch geschriebene Briefe gültig sind. Der Grund: Das ZK der KPdSU versuchte alles, um die Veröffentlichung zu verhindern. Durch sowjetische Delegationen wurde die KP Italiens aufgefordert, bei der Verhinderung des Buches behilflich zu sein. Und Pasternak wurde gezwungen, Briefe zu unterschreiben, in denen er die Veröffentlichung selbst untersagt. Und der Vorsitzende des sowjetischen Schriftstellerverbandes Alexei Surkow tauchte persönlich in Mailand bei Feltrinelli auf und versuchte mit gefälschten Erklärungen Pasternaks die Veröffentlichung zu hintertreiben. Feltrinelli beschreibt ihn als "mit Sirup übergossene Hyäne". Pasternak blieb konsequent. Er wollte die Veröffentlichung, koste es, was es wolle.

Auch die chinesische KP wollte Liao Yiwus Buch mit allen Mitteln verhindern. Der Druck auf den Autor wurde enorm. Er musste den chinesischen Behörden versprechen, dass er die Veröffentlichung in Deutschland nicht mehr wolle. Der S. Fischer Verlag wusste jedoch, dass sie sein sehnlichster Wunsch ist. Aber er musste das Erscheinen - sogar halb gegen den Willen des Autors - verschieben, um ihn vor der Verhaftung zu schützen. Auch als Liao schon mitteilte, er bestehe auf die Veröffentlichung, er werde, wenn es sein muss, dafür auch ins Gefängnis gehen. Zum Glück kam es nicht so.

Im Falle Liao Yiwus wurde die Einmischung Chinas ein Fiasko. Aber in anderen Fällen gelingt sie. Auf einer deutsch-chinesischen Gruppenausstellung sollte eine Serie von zwölf Fotos eines bekannten deutschen Fotografen gezeigt werden. Nach chinesischer Zensur sind davon nur zwei Fotos übrig geblieben. Und die Kuratoren und der deutsche Künstler haben das akzeptiert.

Zu Pasternaks Zeiten brauchte man für die Verhinderungen Intrigen, Geheimdienstpläne und Delegationen. Heute besorgen ehemalige Manager großer deutscher Unternehmen diese Angelegenheiten. Sie buhen, wenn die Verweigerung eines Visums für Tilman Spengler bei der Ausstellungseröffnung erwähnt wird. Sie sind verblendet von ihren Wirtschaftsbilanzen. Aber chinesische Schmeicheleien verblenden auch Schriftsteller. Juli Zeh erklärte bei einem China-Besuch, sie verstehe vollkommen, dass man, um einen Bürgerkrieg in China zu verhindern, die Daumenschrauben anziehen, potentielle Aufwiegler verfolgen und ins Gefängnis sperren, Presse zensieren, Internetkommunikation einschränken müsse. Und sie fragt, wer würde es denn wagen, sich hinzustellen und zu fordern: "Führt Demokratie ein, und zwar sofort."

Ja, wie Pasternak hat auch Liao Yiwu bis zum Erscheinen seines Buches viel auf sich nehmen müssen: Hausdurchsuchungen mit mehrmaliger Konfiszierung des Manuskripts, sture Neuanfänge unter fortwährender Überwachung. Und wir haben der Integrität und moralischen Verantwortung Liao Yiwus zu danken, dass er nicht losgelassen hat, bis es fertig geschrieben war.

Aber nicht nur wegen der gleichen Entstehungsodyssee, sondern auch wegen des Inhalts fällt einem Pasternak ein. "Für ein Lied und hundert Lieder" öffnet uns die Augen. Wie im vorherigen Buch "Fräulein Hallo und der Bauernkaiser" schauen wir unter die Glanzfolie des neureichen, machthungrigen Imperiums. Ein Staat, der seine Gefängnisse und Lager nach dem Vorbild des GULags verwaltet, ist kein moderner Staat, sondern ein maoistisches Relikt im Tarnanzug eines Wirtschaftswunders. Den Preis dafür bezahlt das Volk mit Entmündigung und Repression.

Diese Tatsachen sind das eine. Aber das andere ist die große literarische Kraft dieses Buches. Durch seine Sprachmacht wird es schnauzkalt und hautwarm, zornig und charismatisch. In der Zelle lebt man im Sekundentakt. Sadismus und Mitleid wechseln sich unvorhersehbar ab. Ein und derselbe ist mal ein Monstrum, mal ein Häuflein Elend. Jedes Verhalten ist verrückt normal so wie das Gefängnis selbst. "Dass im Untersuchungsgefängnis jemand tot gemacht wird, das war so alltäglich wie Reis zum Essen", schreibt Liao.

Die Brutalität der Diebe und Mörder wird nicht verharmlost, sondern gerade durch ihre genaue Beschreibung entdämonisiert. Sie wird unter diesen Bedingungen unausweichlich legitim. Denn der Grund für die Entmenschlichung der Gefangenen, sagt Liao, ist der chinesische Staat selbst, seine "uralte Tradition, Verbrechen mit Verbrechen zu regieren". Es ist die literarische Kunst von Liao Yiwu, dass sich der Sarkasmus in den Sätzen immer als die Rückseite der Pein zeigt. Die dokumentarischen Passagen des Buches werden von poetischen durchkreuzt. Diese Mischung bohrt sich beim Lesen nicht nur in den Kopf, sie drückt auf den Magen. Liao Yiwus Sprache wirkt körperlich, weil sie körperlich erlitten ist. Sie hat wie er selbst Entmündigung und Folter geschluckt, poltert und flüstert durcheinander und macht sich endlich frei.

Die zum Tode verurteilten Mitgefangenen heißen schon in der Zelle "der tote Chen" oder "der kleine Tote". Dieser ist erst neunzehn Jahre alt. Seine Mutter hatte mit ihm sexuelle Beziehungen und hat ihn mit anderen betrogen. Er hat sie mit dem Messer regelrecht geschlachtet. Zum Tode verurteilt in der Zelle sagt er aber auch: "Die Ratte schließt ihr Nest und fühlt auch was dabei, geschweige denn der Mensch." Und ein anderer Todeskandidat sagt: "Das Einzige, was ich verspielen kann, bin ich selbst." Denn Hinrichtungen finden statt. Und Liao schreibt für viele ihr Gnadengesuch, dann vor dem Tod ihren letzten Brief an die Angehörigen oder ihr Testament. Und wenn einer für die Hinrichtung aus der Zelle geholt wird, heißt es im Buch: "Er hat sich auf den Weg gemacht." Das ist so gütig gesagt, dass es einen kalt überläuft. Aber dann liest man noch, dass den Todeskandidaten in der Nacht vor der Hinrichtung in einer Extrazelle vom Gefängnisarzt das Blut abgezapft wird. Der Staat nimmt sich auch das.

In der Zelle gab es nur für zwei Stunden im Monat Stift und Papier, in der Zeit mussten an die zehn Briefe fertig sein. Demnach konnte sich Liao kein einziges Gespräch notieren. Also sind die Dialoge fiktional, aus dem Gedächtnis rekonstruiert. Und dabei kriegen die Wortgefechte eine Hitze, halten alle Gefühlsregister durch, Zorn, Sadismus, Anteilnahme, Deprimiertheit, Verlassenheit und Einsamkeit.

Und genauso aufwühlend sind die Bilder der Landschaft: "Die Mondsichel war noch röter geworden, ich legte mich in diese Wunde, die Sterne als grünköpfige Mücken verschlangen den endlosen nächtlichen Dämmerschein." Oder: "Die Straßen warfen ein spärliches Licht, es war wie auf dem Mond; die Hochhäuser lösten sich eines nach dem anderen im Himmelsgewölbe auf, die kleinen Gassen waren unergründlich tief, wie von Traumlampen projiziert, erschienen gemeine Gedanken an ihrem Ende." Und über sich selbst schreibt Liao: "Ich hörte meine Seele davonlaufen" oder: "Mein Herz war wie tote Asche."

Das Massaker-Gedicht, das Liao schon vier Stunden vor dem Massaker am 4. Juni geschrieben hat, wurde ihm zum Verhängnis. Diese Todesklage, diese Sturzflut von Bildern: "Mütter verschlingen ihre toten Kinder! / Kinder verführen ihre Eltern! / Frauen verraten ihre Männer! / Bürger verbrennen ihre Stadt!" Und die Soldaten: "Sie putzen die Stiefel mit dem Rock toter Mädchen." Und immer wieder refrainartig: "Knallt sie ab! Knallt sie ab! Stillt eure Sucht! Schießt in den Kopf!"

Geschrieben, man müsste sagen, geschrien, ist dieses Totengedicht im panischen Imperativ, im Befehlston der Ohnmacht. Dieser umgekehrte Imperativ hat eine Wucht, er will die Armee am Töten hindern.

Und nach dem Blutbad, in seiner Resignation schreibt Liao: "Das Massaker geschieht in drei Welten. In den Flügeln der Vögel, in den Schuppen der Fische, im feinsten Staub."

In diesem Buch stehen die ungezählten grausigschweren Tatsachen geschrieben in einem glitzrigen Sprachwirbel. Und nichts verrutscht diesem Autor. Außerdem ist dieses Buch eine großartige Erinnerungsleistung. Ein phänomenales Gedächtnis im Danach kann aber nur durch die Beobachtung von damals, also während des Erlebens zustande kommen. Ich kenne aus den Berichten Oskars Pastiors über das Arbeitslager, das unbewusste, aber umso genauere Registrieren am "Nullpunkt der Existenz". Es wird wohl bei Liao genauso gewesen sein - die Wahrnehmung arbeitet pausenlos, mal absichtlich, mal unbewusst. Am "Nullpunkt der Existenz" klickt der Kopf und speichert die Sekunden. Ein Schnappschussinstinkt, der selbständig und sogar gegen einen selbst funktioniert. Die kaputten Nerven erzeugen einen Beobachtungszwang. Die widerwärtige Nähe, in die man in Lagern und Gefängnissen gepfercht ist, wird durchs besessene Fixieren noch quälender. Der Beobachtungszwang zerrt jedes Detail ins Persönliche, frisst die letzte Kraft, die man für sich selbst brauchte.

Und trotzdem ist dieser Beobachtungszwang eine Gnade, weil er die Menschlichkeit erhält, indem er einen hinterrücks schont - wahrscheinlich sogar rettet. Denn wer beobachtet, ist zur Hälfte außerhalb, auch wenn er ganz drin ist. Und da, wo Verwahrlosung und Vegetieren befohlener Zustand sind, wird Beobachten zur einzig möglichen geistigen Beschäftigung. Die Wahrnehmung ist eine Qual und die Qual der Wahrnehmung eine Gnade.

Qual und Gnade bleiben in diesem Buch immer beisammen, sie wissen übereinander Bescheid. Denn der Antrieb beider ist die Selbstbeobachtung. Das Gefängnisbuch Liaos ist eine Kopfinszenierung, die das Erlebte als Selbstgespräch mit allem, was geschehen ist, ins Gedächtnis zurückruft. Dieser Rückruf ist immer auch ein Rückfall, das Erlebte vergrößert sich, weil es nachher abstrakt existiert - aber innen im Kopf als Phantomschmerz und schwelende Angst. Diese Angstphantasien nennt Liao: "die jenseitigen Zärtlichkeiten". Man wird sie sein Lebtag nicht los, weder daheim noch in der Fremde. Sie gehen nie weg, kommen aber wieder.

"Alter glatzköpfiger Freund" nennt der Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo Liao Yiwu. Die beiden gehören zusammen. Sie haben uns, jeder auf seine Art, die Augen für das heutige China geöffnet. Aber Xiaobo sitzt im Gefängnis für seine brillante Charta 08, ein kluger Katalog mit Reformvorschlägen für ein demokratisches China. Darin besteht sein "Verbrechen". Eitelkeit und Angst vor dem Machtverlust der kommunistischen Ewigkeitspartei sind so maßlos, dass Liu Xiaobos Hoffnung auf Veränderung ihm elf Jahre Gefängnis beschert haben. Dass dieser Selbsterhaltungswahn des Regimes nicht nur der totale Gesichtsverlust, sondern implizit auch eine Bankrotterklärung ist, schert die eisernen Genossen nicht. Verbissen und blind schützen sie ihre Alleinherrschaft. Auch den Zickzackkurs der Gemeinheiten mit dem sie derzeit Ai Weiwei vor sich hertreiben, kann man nur so erklären. Da wird gefälscht, was das Zeug hält, um die benötigten "Verbrechen" zu erfinden. Aber das Zeug hält gar nicht - die Vorwürfe widersprechen sich - gestapelte Willkür. So wie auch das Urteil für Liu Xiaobo nicht einmal durch die chinesischen Gesetze legitimiert ist. Auch Willkür.

Ich bin glücklich, dass es Liao Yiwu gelungen ist, statt ins Gefängnis hierher zu uns, in unsere Fremde zu kommen. Es ist für ihn ein bitteres Glück, weit größer, als man es fassen kann. So ein bitteres Glück ist an und für sich mehr wert als glattes Glück - es hat immer zu viel gekostet, aber einem noch mehr erspart. Vom bitteren Glück wird man nicht getragen, man hat es zu schleppen. Es herrscht über einen mit allen seinen "jenseitigen Zärtlichkeiten".

Heimat, das ist der Ort, wo man geboren ist und lebt. Oder geboren ist, lange gelebt hat, dann gegangen und immer mal wieder zurückgekehrt und wieder gegangen ist. Für gerettete Verfolgte ist Heimat der Ort, wo man geboren ist, lange gelebt hat, geflohen ist und nicht mehr hin darf.

Man sagt sich: Hol sie der Teufel. Doch das klappt nicht. Diese Heimat bleibt der intimste Feind, den man hat. Man hat alle, die man liebt, zurückgelassen. Und die sind weiter so ausgeliefert, wie man es selbst war: Wenn sie nicht schon im Gefängnis sind, müssen sie "sich in Acht nehmen vor flachen Händen".

Seine Heimat wird Liao Yiwu in nächster Zeit nicht betreten dürfen. Aber das bittere Glück ist schlau - es verwechselt absichtlich Heimweh mit Heimwehlosigkeit. Und es ist ein exzellenter Meister des Konjunktivs. Es sagt einem klipp und klar: Du hättest doch nie so sein wollen, wie du hättest werden müssen, wenn du hättest daheim bleiben dürfen. Dieser Konjunktiv ist nicht mehr Wunschform, sondern Fazit. Er vertreibt alle Wehmut, wissend, dass sie ohne wegzugehen, wiederkehrt. Aber auch der Meister Konjunktiv kommt wieder.

Wir reden von Heimat - ich glaube, das bittere Glück ist die Heimat des Konjunktivs. Im Exil spürt man das jeden Tag mit diesseitiger Wut und "jenseitigen Zärtlichkeiten".

Lieber Yiwu, zum bitteren Glück wird auch das glatte Glück kommen. Eigentlich ist es heute schon da.

Die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller hielt diese Rede auf den chinesischen Schriftsteller Liao Yiwu in der vergangenen Woche in Berlin aus Anlass der Vorstellung seines Buches "Für ein Lied und hundert Lieder".

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Zu Beginn ihrer Besprechung bringt Sabine Vogel ein gewisses Unbehagen an der vermeintlichen Liebe der Deutschen zu den Dissidenten zum Ausdruck. Trotzdem meldet sie dann aber gar keine Zweifel an der Bedeutung Yiao Liwus Gefängnisbuch an. Auch wenn sie sein herausgestelltes Machotum, seinen "brachialen Expressionismus" und manchem Metaphernwust hin und wieder etwas anstrengend findet, ist sie doch erschüttert und mitunter überwältigt von den grausamen Gefängniserfahrungen, von denen er mit imposanter Sprachgewalt erzählt. Ein "Pandämonium der Schmerzen" nennt sie das Buch und erzählt mit Grauen von Folterungen, die sich die Häftlinge selbst zufügen. Auf die "Speisekarte" genannten, knastinternen Strafmethoden wie "Bärentatzen-Tofu" und "Schweinerüssel" bezieht sich auch der Titel des Buches, wie Vogel andeutet. Liao Yiwu beschreibe Hunger, Folter, Demütigungen so sinnlich und mitunter so überwältigend, dass sie all die Blut, die Kotze und Exkremente geradezu zu riechen glaubte. An einer Stelle nennt sie solchen Horror auf pornografische Weise unterhaltsam", an anderer Stelle aber "ergreifende Literatur".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH