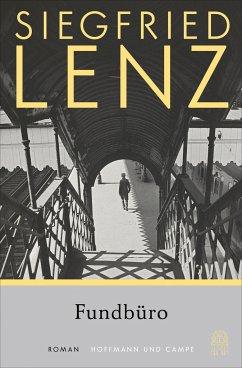

Fundbüro

Roman. Nominiert für den Deutschen Bücherpreis, Kategorie Belletristik 2004

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

21,90 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

In Fundbüro geht es um die Geschicke des 24-jährigen Henry Neff, der ohne großen Ehrgeiz und Karrieredenken eine Stelle in einem Fundbüro der Bahn antritt. „Mir genügt’s, da zu bleiben, wo ich bin“, ist sein Motto, und schon bald gewinnt er Gefallen an seinem neuen Arbeitsplatz, der reich an Kuriositäten und absonderlichen Vorkommnissen ist.Doch „wer sich das Fundbüro als Hort der Hoffnungen, als letzte Rettung der vom Verlust Niedergedrückten und als Ort des wiederhergestellten Glücks vorstellt, wird eines Besseren belehrt“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Und so muss auch...

In Fundbüro geht es um die Geschicke des 24-jährigen Henry Neff, der ohne großen Ehrgeiz und Karrieredenken eine Stelle in einem Fundbüro der Bahn antritt. „Mir genügt’s, da zu bleiben, wo ich bin“, ist sein Motto, und schon bald gewinnt er Gefallen an seinem neuen Arbeitsplatz, der reich an Kuriositäten und absonderlichen Vorkommnissen ist.

Doch „wer sich das Fundbüro als Hort der Hoffnungen, als letzte Rettung der vom Verlust Niedergedrückten und als Ort des wiederhergestellten Glücks vorstellt, wird eines Besseren belehrt“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Und so muss auch ein Henry Neff sehr rasch erkennen, dass es Situationen gibt, in denen er Partei ergreifen und sich einsetzen muss.

Als sein Freund, der baschkirische Mathematiker Fedor Lagutin, von skrupellosen Gewalttätern bedroht wird und die Reformen der Bahn den Arbeitsplatz eines Kollegen gefährden, muss er einsehen, dass sein Fundbüro keine Oase der Seligen ist.

Fundbüro hält geschickt die Balance zwischen Humoristischem und existentiellen Themen und wird dadurch zu einem einnehmenden, wunderbar erzählten Roman voll menschlicher Anteilnahme und liebenswertem Witz.

Doch „wer sich das Fundbüro als Hort der Hoffnungen, als letzte Rettung der vom Verlust Niedergedrückten und als Ort des wiederhergestellten Glücks vorstellt, wird eines Besseren belehrt“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Und so muss auch ein Henry Neff sehr rasch erkennen, dass es Situationen gibt, in denen er Partei ergreifen und sich einsetzen muss.

Als sein Freund, der baschkirische Mathematiker Fedor Lagutin, von skrupellosen Gewalttätern bedroht wird und die Reformen der Bahn den Arbeitsplatz eines Kollegen gefährden, muss er einsehen, dass sein Fundbüro keine Oase der Seligen ist.

Fundbüro hält geschickt die Balance zwischen Humoristischem und existentiellen Themen und wird dadurch zu einem einnehmenden, wunderbar erzählten Roman voll menschlicher Anteilnahme und liebenswertem Witz.