Fast ein Jahrhundert umspannt der Bogen dieses Romans, mit dem Ursula Krechel fortsetzt, was sie, vielfach ausgezeichnet und gefeiert, mit »Shanghai fern von wo« und »Landgericht« begonnen hat. »Geisterbahn« erzählt die Geschichte einer deutschen Familie, der Dorns. Als Sinti sind sie infolge der mörderischen Politik des NS-Regimes organisierter Willkür ausgesetzt: Sterilisation, Verschleppung, Zwangsarbeit. Am Ende des Krieges, das weitgehend bruchlos in den Anfang der Bundesrepublik übergeht, haben sie den Großteil ihrer Familie, ihre Existenzgrundlage, jedes Vertrauen in Nachbarn und Institutionen verloren. Anna, das jüngste der Kinder, sitzt mit den Kindern anderer Eltern in einer Klasse. Wer wie überlebt hat, aus Zufall oder durch Geschick, danach fragt keiner. Sie teilen vieles, nur nicht die Geister der Vergangenheit.Mit großer Kunstfertigkeit und sprachlicher Eleganz erzählt Ursula Krechel davon, wie sich Geschichte in den Brüchen und Verheerungen spiegelt, die den Lebensgeschichten einzelner eingeschrieben sind. Auf einzigartige Weise schafft sie eine atmosphärische Dichte, in der vermeintlich Vergangenes auf bewegende und bedrängende Weise gegenwärtig wird.

Hochverdichtete Prosa, hinter der immer wieder die Lyrikerin zu erkennen ist: Ursula Krechel setzt mit "Geisterbahn" den fulminanten Schlusspunkt ihrer Romantrilogie zur deutschen Kriegs- und Nachkriegsvergangenheit.

Schwere und Beharrung und zugleich ein phantasiertes Tempo, ein Weltgeschichtesausen, etwas, das ganz schwindlig macht und auch glücklich bei aller Wut und Feindseligkeit. Die Karre ist nicht von ihnen in den Dreck gefahren worden. Aber sie waten durch den Schlamassel." Von wem ist die Rede? Von den Torgaus, einer Eisenbahnerfamilie aus Trier, Kommunisten, im "Dritten Reich" bösen Repressalien ausgesetzt und dennoch ihren Überzeugungen treu. Aber die eingangs zitierten Sätze hätte auch Franz Neumeister sprechen können, Opportunist aus Trier, unter den Nazis ebenso angepasst wie in der Bundesrepublik und entsprechend erfolgreich. Sein Selbstbild ist das gleiche: Schuldlos ist er, ein Getriebener in den Zeitläuften. Es ist eine bemerkenswerte Parallelführung, die Ursula Krechel in ihrem neuen Roman, "Geisterbahn", vornimmt. Weder wird die Widerstandskraft der Torgaus dadurch relativiert noch die Feigheit Neumeisters geschönt. Vielmehr gibt es einen erzählerischen Wechselschritt zwischen den Figuren, der keinen Zweifel an der Haltung von "Geisterbahn" lässt. Dazu hätte es der späten Dämonisierung Neumeisters durch die Andeutung des Missbrauchs seiner Tochter gar nicht mehr bedurft.

Täter und Opfer - das ist das große Thema von Ursula Krechels Romanen seit "Shanghai fern von wo" (2008), der vom chinesischen Exil von Nazi-Gegnern erzählte. An dessen Ende klang schon an, was dann vier Jahre später in "Landgericht", mit dem Krechel den Deutschen Buchpreis gewann, im Mittelpunkt stehen sollte: die Rückkehr der Exilanten und wie sie in Westdeutschland aufgenommen wurden. Für beide Romane hatte die Autorin jahrelang recherchiert, aber "Geisterbahn" wird noch größere Mühe erfordert haben, obwohl er dort angesiedelt ist, wo Ursula Krechel 1947 geboren wurde: in Trier. Aber genau das dürfte die Arbeit am Stoff erschwert haben: die autobiographische Vertrautheit, die im Buch einem Befremden über diese Zeit und auch über diese Region zu weichen hat, das dem gerecht wird, was jene empfinden, die die Handlung von "Geisterbahn" tragen. Und das sind dann doch die Opfer.

Neben den Torgaus, ja noch mehr als diese, sind das die Dorns, eine weitere Familie, Angehörige der Sinti, also rassisch Verfolgte im "Dritten Reich". Sie sind Schausteller, doch der Titel des Romans ist eher metaphorisch als konkret gemeint, denn das Fahrgeschäft der Dorns in der Zwischenkriegszeit war anderer Natur. Nach dem Krieg fragt sich die neugeborene Tochter: "Warum kaufen wir keine Geisterbahn? Furchtbar aufregend und schön mußte es sein, darin zu fahren, Berg und Tal, hell und dunkel, Hände, die nach einem greifen, ein kalter Wind, ein klapperndes Gerippe. Die Fahrt beginnt zögernd, das Abteil ruckelt, dann hebt sich der Sitz, alles hebt sich, auch die Laune, ein hydraulisches Wunder. Die Kinder sind angeschnallt, und trotzdem erheben sie sich. Sie sind Sieger, wenn sie wieder im Tageslicht auftauchen, sie sind glücklich, sie haben Schreckliches erlebt und überwunden. Geisterbahn, Geisterbahn, wies sie der Vater zurecht, du weißt nicht, was du redest, Geister haben wir schon genug." Er meint all die in den Lagern gestorbenen Geschwister, die seine nachgeborene Tochter gar nicht mehr kennengelernt hat.

Alles ist in diesem Roman in ständig quälender Nachbarschaft: die unschuldigen und schuldigen Menschen, die schrecklichen und banalen Erlebnisse, die Träume und die Albträume. Es gibt kein Entkommen, nicht als Verfolgter im "Dritten Reich" und nicht als Leser dieser hochverdichteten Prosa, die in Rhythmusgefühl und Sprachgewalt die Lyrikerin Ursula Krechel erkennen lässt. Die Lektüre erfordert Kraft. Nicht weil er noch etwas umfangreicher geworden ist als seine beiden Vorgänger, sondern weil hier noch viel mehr und viel unterschiedlichere soziale Schicksale erzählt werden. Die - das ist das kompositorische Meisterstück der zweiten Hälfte des Buchs - gebündelt werden in einer Nachkriegsschulklasse, in der nicht die Täter und Opfer selbst nebeneinander sitzen, sondern ihre Kinder. Und es ist auch eines davon, Bernhard Blank, ein Polizistensohn, der als Ich-Erzähler figuriert, wobei es etliche Passagen gibt, vor allem solche mit resümierenden Betrachtungen zum Geschichtsverlauf im deutsch-luxemburgischen Grenzland, die mit der Autorität einer allwissenden Erzählinstanz geschrieben sind.

Es gibt da zum Beispiel Ausführungen zur Rolle der katholischen Kirche und sogar einzelner historischer Persönlichkeiten, die verblüffend eng mit Michael Lentz' gleichzeitig erschienenem Romanrequiem "Schattenfroh" verwandt sind, der allerdings geographisch auch nur wenig entfernt angesiedelt ist. Oder knappe Interventionen zur Person Konrad Adenauers, der erkennbar nicht Ursula Krechels Sympathie genießt. Ganz im Gegensatz zu jenen Protagonisten, die aus dem vielstimmigen und -schichtigen Buch herausragen: den Mitgliedern der Familie Dorn. In ihnen sieht die Autorin das Herz ihrer Stoffes, auch wenn dessen Erzählstimme aus der Gruppe der moralisch diskreditierten Figuren stammt.

Ursula Krechel hat nicht den ersten Roman in jüngerer Zeit über Menschen geschrieben, die den Nazis als "Zigeuner" und damit minderwertig galten. Stephanie Bart machte vor vier Jahren das wahre Leben des Boxers Rukelie Trollmann zum Gegenstand ihres Buchs "Deutscher Meister". Auch Trollmann war Sinto, doch er sollte die NS-Zeit nicht überleben; eine "Wiedergutmachung" erfolgte deshalb nur symbolisch, brauchte aber immer noch mehr als ein halbes Jahrhundert. In Ursula Krechels Roman überleben einige Mitglieder der vor dem Krieg vielköpfigen Familie Dorn den NS-Terror, doch eine Kompensation der ihnen dadurch gebliebenen körperlichen und psychischen Schäden bleibt in der Bundesrepublik aus. Sie bleiben, was sie auch vorher waren: misstrauisch beäugte Außenseiter, mustergültig und vorgeführt im Buch durch ein Nikolaus-Lenau-Stakkato in der Schulklasse beim Singen von dessen Gedicht "Die drei Zigeuner", das die jüngste Dorn-Tochter plötzlich weinen lässt - und im rheinpfälzischen Dialekt ausrufen: "Mir sinn net solche Zigeuner wie die."

Das ist eine herzzerreißende Stelle, wie das kleine Mädchen sich in der Sprache, die alle in der Klasse sprechen, verteidigt und doch spürt, wie es durch ein Gedicht diskriminiert wird. Aber sie protestiert, während die älteren Dorns nicht aussprechen können, was ihnen angetan wurde: "Lucie ist krank, Kathi muß sie pflegen. Kein Arzt, kein Arzt, wimmert sie und: Du weißt doch, was der Arzt gemacht hat. Du weißt doch - im Krankenhaus haben sie dich kaputtgemacht, Kathi. Das Wort Sterilisation nehmen sie beide nicht in den Mund."

Diese beklemmende Szene zwischen einer Mutter, die die Hälfte ihrer Kinder im Lager hat sterben sehen, und der überlebenden, aber zwangssterilisierten Tochter ist bezeichnend für die stilistische Leistung von "Geisterbahn". Immer wieder gibt es solche Montagen aus auktorialen Erzählpassagen und Figurendialogen, verschmolzen zu einem einzigen Absatz, Introspektion und Inspektion zugleich, auch der Täter, die dafür gesorgt haben, dass die Dorns deportiert wurden oder dass diejenigen von ihnen, die nach dem Krieg zurückkehrten - die Eltern Lucie und Alfons, die Geschwister Kathi und Josef -, nie mehr richtig Fuß würden fassen können im äußersten Westen der Bundesrepublik, in und um Trier. "In unser Haus wollte ich auch zuerst, sagt Josef ohne zu zögern. Das Haus ist abgerissen. Die Nachbarn, von denen wir das Grundstück gekauft haben, haben einen-Fischteich angelegt und einen Kaninchenstall im Schatten. Jetzt haben sie immer zu essen. Josefs Sätze sind offene Messer." Aus solchen besteht auch das ganze großartige Buch von Ursula Krechel.

ANDREAS PLATTHAUS.

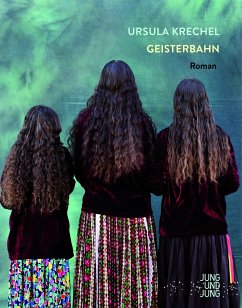

Ursula Krechel: "Geisterbahn". Roman.

Verlag Jung und Jung, Salzburg 2018. 643 S., geb., 32,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Den Rezensenten Andreas Platthaus hat der letzte Teil von Krechels Romantrilogie zur deutschen Nachkriegszeit schwer beeindruckt, auch wenn er sich bei der Lektüre anstrengen musste, weil die Autorin ihm eine solche Fülle an Figuren präsentiert. Dennoch fand er es großartig, dass sie zeigt, wie die ehemaligen Täter und Opfer des zweiten Weltkriegs bei Trier im täglichen Leben aufeinandertreffen. Schneidend seien vor allem die Passagen über die wenigen Mitglieder der Sinti-Familie Dorn, die die Verfolgung durch die Nazis überlebt hätten. Außerdem hat der nicht zuletzt berührte Rezensent Rhythmus und Sprachgewalt des Romans bewundert.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH