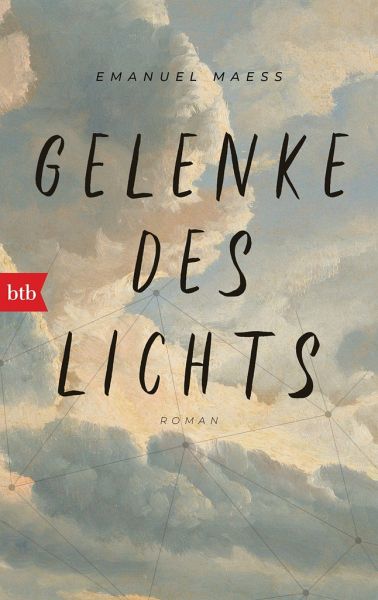

Gelenke des Lichts

Roman

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

11,00 €

inkl. MwSt.

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2019.»Ein Liebes-, Bildungs- und Schelmenroman, wie es ihn auf Deutsch sehr lange nicht gab.« (WDR 3)Seit er Angelika beim Neptunfest über den Strand tanzen sah, bedrängen ihren aufgewühlten Bewunderer völlig ungeahnte Regungen. Die Begegnung wirkt sich nicht nur bewusstseinserweiternd auf seine Wahrnehmung aus, ihn erfasst außerdem ein schwerwiegendes und allumfassendes Verlangen nach Wahrheit, Schönheit und Selbsterkenntnis, das weder das elterliche Pfarrhaus noch die zeitgenössischen Bildungsinstitutionen stillen können. Götter, Geister und ...

Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2019.

»Ein Liebes-, Bildungs- und Schelmenroman, wie es ihn auf Deutsch sehr lange nicht gab.« (WDR 3)

Seit er Angelika beim Neptunfest über den Strand tanzen sah, bedrängen ihren aufgewühlten Bewunderer völlig ungeahnte Regungen. Die Begegnung wirkt sich nicht nur bewusstseinserweiternd auf seine Wahrnehmung aus, ihn erfasst außerdem ein schwerwiegendes und allumfassendes Verlangen nach Wahrheit, Schönheit und Selbsterkenntnis, das weder das elterliche Pfarrhaus noch die zeitgenössischen Bildungsinstitutionen stillen können. Götter, Geister und Dämonen melden sich zu Wort, als der postmoderne Studienbetrieb entscheidende Fragen offenlässt. Kommen sie zu spät? Am Ende bleiben nur die Liebe, der Sprung und die Gelenke des Lichts.

Emanuel Maeß hat einen sprachmächtigen Roman geschrieben, der in seiner spielerischen Leichtigkeit und Tiefe in der neuen Literatur seinesgleichen sucht.

»Ein Liebes-, Bildungs- und Schelmenroman, wie es ihn auf Deutsch sehr lange nicht gab.« (WDR 3)

Seit er Angelika beim Neptunfest über den Strand tanzen sah, bedrängen ihren aufgewühlten Bewunderer völlig ungeahnte Regungen. Die Begegnung wirkt sich nicht nur bewusstseinserweiternd auf seine Wahrnehmung aus, ihn erfasst außerdem ein schwerwiegendes und allumfassendes Verlangen nach Wahrheit, Schönheit und Selbsterkenntnis, das weder das elterliche Pfarrhaus noch die zeitgenössischen Bildungsinstitutionen stillen können. Götter, Geister und Dämonen melden sich zu Wort, als der postmoderne Studienbetrieb entscheidende Fragen offenlässt. Kommen sie zu spät? Am Ende bleiben nur die Liebe, der Sprung und die Gelenke des Lichts.

Emanuel Maeß hat einen sprachmächtigen Roman geschrieben, der in seiner spielerischen Leichtigkeit und Tiefe in der neuen Literatur seinesgleichen sucht.