Plötzlich ist da etwas verschwunden: Ein Automodell, das über viele Jahre das Bild der Städte bestimmte. Eine Frisur, die Frauen begehrenswert machte. Die Kleinanzeige, die dem einsamen Mann helfen sollte, gerade diese Frau zu finden. Auch Filme, Redewendungen, Umgangsformen, die noch vor wenigen Jahrzehnten zum Alltag gehörten: verschwunden. Und niemand kann sagen, wann. In wunderbaren Prosastücken erinnert Martin Meyer daran, was den Alltag vor zehn, zwanzig oder dreißig Jahren ausmachte. Und er regt dazu an, die eigenen Erinnerungen zu überprüfen: Wie hat sich die Welt verändert, wie hat man sich selbst verändert? Eine kleine Kulturgeschichte des Verschwindens.

Die Soziologie der helvetischen Gesellschaft bildet sich dagegen schon in den Trambahnlinien ab: Im Vierer roch es nach Knoblauch und Bier, im Zweier saßen dagegen ab Seefeld nur noch soignierte Herren. Was Meyer gelingt, knüpft an die großen Kindheitsbücher etwa von Walter Benjamin ebenso an wie an die Essayistik Kracauers und Roland Barthes' Phänomenologie des Alltags: Manchmal beklagt Meyer mit dem Verschwinden der Dinge auch das Verschwinden des Stils, etwa dort, wo die Ledermappe vom Rucksack abgelöst wurde ("Niemanden würde es mehr überraschen, wenn Angela Merkel mit dem Rucksack zum nächsten Gipfel käme"). Trotzdem sind seine Rückblicke weder altherrenhaft verknurrt noch betulich-sentimental, fast immer zeichnen sie Momente einer schon vergessenen Erschütterung auf und nach: Der Hula-Hoop-Reifen, dem eine Meißen-Figur zum Opfer fällt, wirkt wie der Geist der amerikanischen Nachkriegsmoderne, die das europäische Bürgertum ebenso durcheinanderwirbelt wie das Auto des Nachbarn, für dessen Beschreibung Meyer ein eigener Preis gebührte: Es ist ein silbergrauer Facel Vega HK 500, den der Nachbar sich gegönnt hat, ein in Frankreich gebauter, beim Fahren "leicht ondulierender Wagen" jener Marke, mit der auch Albert Camus und sein Verleger in den Tod rasten, mit einem für das Fahrwerk viel zu starken, "aufdonnernden" 6,3-Liter-Chrysler-Motor aus Amerika: "Es war, als ob man einen gefräßigen Bison gekauft hätte und noch nicht genau wusste, wie man ihn einhegen sollte." Zu den gefräßigen Monstern dieser Schweizer Jugend gehören auch eine 12 000 PS starke, Krokodil genannte E-Lok, der aus Urzeiten und aus der Ferne stammende Alligator im Zürcher Zoo und die ersten James-Bond-Filme: Sie "überlärmten den Zuschauer nicht mit Action, sondern steigerten und senkten den Puls nach einer Dramaturgie, die Denken und Fühlen in einer Balance hielt" und wirkten auf den jungen Erzähler wie eine erste Flucht aus der lauwarm-ängstlichen Existenz der Schweizer Spitzdachhäuser, die wie verschreckte Hasen im Tal hocken: Bond versprach Gefahr, Aufbruch, Hitze, Kälte, Schärfe - ebenso wie der Chevrolet, mit dem die Familie von Zürich nach Chur fuhr, ein amerikanisches Auto mit einer breiten Bank wie eine Kommandobrücke, dessen überkochender Achtzylinder auf dem Pass tatsächlich ein bisschen zu viel Hitze entwickelte und stets mit frischem Wasser gefüttert werden musste.

"Gerade gestern" ist auch hier nicht nur eine Phänomenologie der verschwindenden Dinge, sondern auch eines der schönsten Bücher, die seit langem über die Schweiz geschrieben wurden und über ihre Besucher: Über den Potentaten aus Afrika etwa, der im Cadillac zur Klinik von Bircher-Benner gebracht wurde, "wo sich der Ärmste einer Kur mit Müsli unterwarf", über die Japaner, die Richtung Grindelwald wandern, immer entlang der 1800 Meter hohen Eiger-Nordwand, wo Tiefdruckgebiete tagelang hängenbleiben und aus der unheimliche Geräusche dringen, "es knirschte und knackte über uns, und manchmal rollte ein Felsstück in die Tiefe und zersplitterte auf dem Schuttkegel". Damals, schreibt Meyer, dauerte die Besteigung noch tagelang, heute dank neuester Klettertechnologie nur ein paar Stunden; selbst die Zeit verschwindet mit der Zeit.

nma.

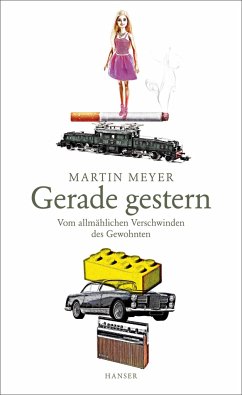

Martin Meyer "Gerade gestern: Vom allmählichen Verschwinden des Gewohnten". Verlag Carl Hanser, 320 Seiten, 23 Euro

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

"Ein raffiniertes Menü aus 86 Gängen". Christian Berkel, Die Welt, 19.03.18 "Dieses Buch ist sehr viel mehr als ein melancholischer Abgesang auf das HB-Männxchen, denn dem Autor ist eine großartige Philosophie des Alltags gelungen." Claudia Fuchs, SWR2 Lesenswert, 19.03.18 "Der Ton ist geschliffen und pointiert (...) Zusammen ergeben sie (die Essays) ein schönes, unaufdringliches Buch, das die Leser animiert, der Furie des Verschwindens bei ihrer leisen Vernichtung des Gewohnten genauer zuzusehen." Wolfgang Schneider, DLF Lesart, 01.02.18 "Der Publizist Martin Meyer hat ein ebenso kluges wie unterhaltsames Buch über unseren Umgang mit der Vergangenheit geschrieben." Guido Kalberer, Tages-Anzeiger, 03.02.18 ""Dauerwelle" heißt das Stück, das allein schon den Kauf des Buches lohnt." Holger Heimannn, NZZ am Sonntag, 28.01.18