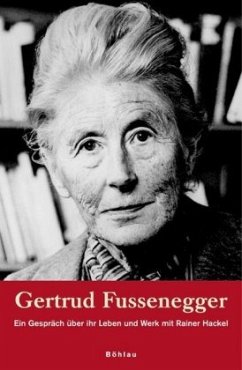

Gertrud Fussenegger ist eine der wenigen letzten deutschsprachigen Erzählerinnen von europäischem Rang. Ihre großen Romane "Die Brüder von Lasawa", "Das Haus der dunklen Krüge", "Zeit des Raben, Zeit der Taube", "Das verschüttete Antlitz" und "Die Pulvermühle" sind längst moderne Klassiker und werden immer wieder aufgelegt. Obwohl die Autorin für ihr umfangreiches literarisches Werk zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen erhielt, ist sie einer breiten literarischen Öffentlichkeit zu wenig bekannt und wird von der Literaturwissenschaft kaum wahrgenommen.

Das vorliegende Gespräch, das der Literaturwissenschaftler Rainer Hackel mit der neunzigjährigen "Grande Dame" der österreichischen Literatur führte, zeigt die enge Verflechtung zwischen ihrem Leben und Werk - ein Werk, das fast ein ganzes Jahrhundert umspannt und vom unabhängigen Geist der Autorin zeugt. In dem Gespräch wird deutlich, dass Gertrud Fussenegger die Probleme der Gegenwart auf dem Hintergrund ihres profunden historischen Wissens deutet; gerade dadurch gewinnt ihre Zeitzeugenschaft ein besonderes Gewicht

Das vorliegende Gespräch, das der Literaturwissenschaftler Rainer Hackel mit der neunzigjährigen "Grande Dame" der österreichischen Literatur führte, zeigt die enge Verflechtung zwischen ihrem Leben und Werk - ein Werk, das fast ein ganzes Jahrhundert umspannt und vom unabhängigen Geist der Autorin zeugt. In dem Gespräch wird deutlich, dass Gertrud Fussenegger die Probleme der Gegenwart auf dem Hintergrund ihres profunden historischen Wissens deutet; gerade dadurch gewinnt ihre Zeitzeugenschaft ein besonderes Gewicht

Unerforscht: Das Werk von Gertrud Fussenegger

Eher verhalten fielen die Nachrufe aus, als die österreichische Schriftstellerin Gertrud Fussenegger im März dieses Jahres mit 96 Jahren gestorben ist. Dies liegt weniger an der Tatsache, dass man es mit einer eher traditionellen Erzählerin und überzeugten Katholikin zu tun hat, als an ihrer Haltung während des Dritten Reichs. Die Jubelgedichte nach dem Anschluss Österreichs und ihre Publikationen im "Völkischen Beobachter" konnte sie zeit ihres Lebens nicht ganz vergessen machen, trotz anderer Texte aus diesen Jahren, klaren Bekenntnissen nach 1945 oder einer selbstkritischen Autobiographie.

Eine literaturwissenschaftliche Forschung zu ihrem umfangreichen Werk existiert kaum. Das muss man Rainer Hackel zugutehalten, wenn man seine Studie zu den epischen Hauptwerken Fusseneggers beurteilen möchte. Er hat sich für ein fast rein textimmanentes Vorgehen entschieden und analysiert ihre großen Romane und Erzählungen. Das Hauptgewicht liegt auf der Nachkriegszeit, allerdings zeigt Hackel exemplarisch, dass es christlich geprägte Texte aus der Zeit vor 1945 gibt, die in klarem Widerspruch zum nationalsozialistischen Menschenbild stehen und von entsprechenden Stellen abgelehnt wurden.

Eine stete Auseinandersetzung mit geschichtlichen Umbruchssituationen und eine Infragestellung des idealistischen Konzepts eines autonomen Individuums macht Hackel als Leitthemen der Autorin aus, wie sie sich etwa im Familienroman "Das Haus der dunklen Krüge" von 1951 niederschlagen. Die Romanfiguren entkommen weder den historischen Umständen noch den biographischen Prägungen, sosehr sie dies auch anstreben. Ein weiteres, autobiographisch gefärbtes Leitmotiv ist die Auseinandersetzung mit Schuld und Verdrängung, so in dem Kriminalroman "Die Pulvermühle" von 1968. Erst nach dem Entschluss zur Trennung beginnt das Ehepaar Bojan die Vergangenheit aufzuarbeiten, die in die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs führt.

Auf Dauer wirkt Hackels Verfahren monoton und langatmig. Zu eng folgt er den Texten und Inhalten, zu selten bringt er neue Aspekte ein oder nimmt Wertungen vor. Zu Fusseneggers Weltbild und ihrer teilweise preziös-altertümlichen Sprache liest man wenig, vor allem aber fehlt jede kritische Distanz, die Gelungenes von weniger Gelungenem scheidet. Gern hätte man auch etwas zu literarischen Vorbildern und Traditionen sowie zur Stellung von Fusseneggers Romanwerk innerhalb der österreichischen Nachkriegsliteratur erfahren. Mit mehr Verve kämpft Borchmeyer in seinem Vorwort für die seiner Meinung nach zu Unrecht von der Wissenschaft übergangene Erzählerin, die auch nach Hackels Studie wohl weiterhin nur eine Randstellung innehaben dürfte.

THOMAS MEISSNER

Rainer Hackel: "Gertrud Fussenegger". Das erzählerische Werk. Mit einem Vorwort von Dieter Borchmeyer. Böhlau Verlag, Wien, Köln, Weimar 2009. 406 S., geb., 39,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main