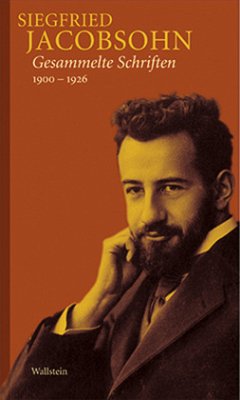

Zum 100. Geburtstag der »Schaubühne/Weltbühne« am 7. September 2005: Die wichtigsten Kritiken und Schriften Siegfried Jacobsohns, des streitbarsten und stilistisch brillantesten Theaterkritikers, den Deutschland je hatte.War vor dem Ersten Weltkrieg »Die Schaubühne« die wichtigste und angriffslustigste Theaterzeitschrift, so wurde in der Weimarer Republik »Die Weltbühne« zur bedeutendsten demokratischen Wochenschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Zu den Mitarbeitern zählten namhafte Schriftsteller und Publizisten wie Lion Feuchtwanger, Herbert Ihering, Carl von Ossietzky, Alfred Polgar und Kurt Tucholsky. Gründer und intellektueller Kopf des »Blättchens«, wie er es gerne nannte, war Siegfried Jacobsohn (1881-1926), von den Freunden geliebt, von den Reaktionären gehaßt, der streitbarste und stilistisch brillanteste Theaterkritiker, den Deutschland je gehabt hat. Jacobsohn war es, der in schwierigen Zeiten um die Zeitschrift kämpfte und über zwei Jahrzehnte ihr unbestechlicher Spiritus rector blieb.Diese unter Auswertung zahlreicher bisher unveröffentlichter Quellen kommentierte Edition enthält 430 der wichtigsten Texte Jacobsohns aus der »Schaubühne«, der »Weltbühne« und, zum Teil neu entdeckt, aus zahlreichen Zeitungen. Damit bietet sie einen repräsentativen und zugleich erstaunlich erweiterten Überblick über das aus mehr als 2000 Kritiken und anderen Texten bestehende Gesamtwerk, das durch eine kommentierte Bibliographie und mehrere Register aller erwähnten Personen, Theater, Bühnenwerke und Periodika erschlossen werden kann: Ein unverzichtbares Kompendium zum aufregenden Berliner Theaterleben des Kaiserreichs und der Weimarer Republik.Bd. 1: Das Theater der Reichshauptstadt 1900-1909Bd. 2: Schrei nach dem Zensor 1909-1915Bd. 3: Theater - und Revolution? 1915-1926Bd. 4: Soweit Kritik beweisen kann. KommentarBd. 5: Sie tobten. Ich schritt weiter. Register

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Von der "Welt am Montag" über die "Schaubühne" bis zur "Weltbühne": Gesammelte Rezensionen eines Berühmten in fünf prachtvollen Bänden - aber doch von sehr lange her

Es liegen hier in drei Bänden plus einem Band historisch-kritischem Kommentar plus einem Band Register inklusive Zeittafel und eines Nachworts der Herausgeber auf 2662 (in Worten: zweitausendsechshundertzweiundsechzig) Seiten die "Gesammelten Schriften" eines Theaterkritikers vor, der von 1881 bis 1926 lebte und von 1901 bis 1926 Theaterkritiken schrieb. Für den Tag. Beziehungsweise für die Woche. Denn Siegfried Jacobsohn (den heute kaum einer noch, und wenn, dann nur dem Namen nach kennt) war, abgesehen von ein paar verstreuten Ausflügen zu Tageszeitungen, Theaterkritiker einer heute vergessenen Berliner Wochenzeitung ("Welt am Montag") und ungefähr die Hälfte seines kurzen Lebens Herr und dann auch Besitzer einer heute noch berühmten eigenen theaterkritischen Wochenschrift: "Die Schaubühne", im April 1918 umbenannt in "Die Weltbühne".

Aber wozu muß ich, der ich die Theaterkritiken von heute schreibe, historisch kommentiert nachlesen, daß in der "Welt am Montag" vom 15. Februar 1904 der rezensorische Urahn moniert, wie bei einer Schnitzler-Inszenierung "ausgesprochene Wirklichkeitsgestalter wie Rittner und die Lehmann nichts tun als ihre eigene herzhafte Menschlichkeit ins Spiel stellen"? Und soll ich mich nicht darüber wundern, daß "ins Spiel stellen" mit "herzhafter Menschlichkeit" sprachlich ungefähr soviel zu tun hat wie eine Kuh mit dem Donner? Und daß diese Formulierung nicht nur etwas ganz schlecht sagt, sondern gar nichts sagt, vor allem nichts über die Schauspieler, die jenseits von "herzhafter Menschlichkeit" mir überhaupt nicht plastisch werden, nicht einmal historisch plastisch? Oder soll ich in Rechnung stellen, daß der Kollege damals erst dreiundzwanzig und ein "Wunderknabe" (so höhnt der Kerr!) war, und man Wunderknaben nicht jede verrutschte Metapher auf die Goldwaage legt?

Und was hätte ich dann von dieser einen von zweitausendsechshundertzweiundsechzig Seiten? Außer daß der tapfere Göttinger Wallstein Verlag (in Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt) und der akribische und verdiente theater- und literaturwissenschaftliche Spolien- und Akten- und ein bißchen auch Brief- und Markensammler Gunther Nickel im Verein mit Alexander Weigel dies hie und da schön bebilderte Monumentalwerk in fünf Bänden mit unendlichem Fleiß hin- beziehungsweise hergewuchtet haben? Und man ja doch vor beeindruckenden Monumenten irgendwie von vornherein auf dem Bauche liegt?

Doch wen beeindruckend? Den Bauch. Der Kopf bleibt merkwürdig unbeteiligt. Vom Herzen ganz zu schweigen.

Daß Siegfried Jacobsohn, der frühreif theaterverrückte Sohn einer Berliner Damenschneiderin und abgebrochene Germanistikstudent, sich mit Anfang Zwanzig in die erste Reihe der Berliner Theaterkritiker auch dadurch hineinschreibt, daß er seinen Freund Julius Bab Rezensionen verfassen läßt, zum Beispiel eine ziemlich pfiffige zu Oscar Wildes "Salome", die Jacobsohn unter eigenem Namen publiziert - man schmunzelt.

Daß der junge, naßforsche Criticus sich in aller Öffentlichkeit dazu bekennt, er habe ein so gutes fotografisches Gedächtnis, daß alles, was er je gelesen habe (darunter Kritiken des Wiener Kollegen Gold), sich ihm derart unauslöschlich eingeprägt habe, daß er nichts dafür könne, wenn er in seinen Kritiken wiederum daraus ausführlich, unbewußt sozusagen, zitieren müsse, ohne die Quelle nennen zu dürfen, und damit einen der größten Plagiatsskandale im jungen zwanzigsten Jahrhundert auslöst - man grinst und staunt.

Daß der kriegsuntaugliche, kleine, verwachsene, mit einem Riesenschädel ausgestattete Mann 1914 in der ausbrechenden Kriegsbegeisterung (die Begeisterung brach mehr aus als der Krieg) in der "Schaubühne" findet: "Anderswo kauft man sich Söldner für das grauenhafteste aller Geschäfte: für die Tötung von Menschen. Wir mobilisieren, wenn es soweit ist, nicht nur die Männer, sondern auch die höheren Gefühle und schlagen jedem den Hut ein, der sie nicht in vorschriftsmäßiger Fülle aufweist" - man nimmt heute noch die demokratisch-pazifistischen Hacken zusammen und salutiert mit europäischem Gruß; während Jacobsohns theaterkritischer Zeitgenosse Kerr am 22. September 1914 im "Tag" nur noch "Und sprecht kein Wort. Und spielt an jedem Abend Beethoven. Beethoven. Beethoven." stammelte. (Aber zu Kerr kommen wir noch.)

Daß der Nüchternheitsbewunderer Jacobsohn gegen den vaterländischen Taumel ("Der Krieg wirkt verheerend genug. Er darf nicht auch noch für unsere Bühne Tod und Verderben bedeuten") Kleists "Homburg", den er merkwürdigerweise als ein "Lustspiel" empfindet, ohne das näher zu begründen, vor den preußisch-patriotischen Schreihälsen retten möchte - man steht auf seiner Seite.

Daß der Lebensgefühl-Sucher den "Wallenstein" als "zu rhetorisch" und als "blaß und vag" einstuft, andererseits gegen Leute auf der Bühne, die Worte wie "Ehre", "Vaterland" und "Freiheit" im Munde führen, aber "zwei Minuten vorher versucht haben, ein Frau zum Ehebruch zu verführen", oder "Zofen befingerten", entschieden nach dem Zensor und dem staatlichen Knüttel schreit - man quittiert's mit amüsiert historisiertem Achselzucken.

Daß der mitlaufende Rezensent fest zu Max Reinhardt hält, nicht ohne ihn, damit er an ihm festhalten kann, hie und da zu piesacken ("Der Saus und Braus, macht der denn die Regiekunst aus?"); daß er bei Hauptmann "Lebensechtheit" vermißt und ihn des poetischen Schwulstes verdächtigt; daß er mit "Maria Stuart" nichts anfangen kann; daß er Ibsen als "Rechenkünstler" abtut, Strindberg dagegen als "Bruder" begrüßt - man nimmt es hin, hat aber weiter nichts dabei zu denken und zu nagen und zu beißen. Denn Jacobsohn behauptet immer, er argumentiere; dabei behauptet er immer nur.

Daß der flotte Kampfhahn beinahe einmal mit einer von ihm verrissenen Schauspielerin im Theaterfoyer sich geschlagen haben will und daraus eine große Artikel-Inszenierung machte (er habe ihr gerade noch den Ohrfeigenarm herunterdrücken und "Lassen Sie mich in Ruhe!" rufen können) - man lacht herzlich sympathetisch. Daß er die Klassiker, richtig gespielt, für die besseren Gegenwartsstücke als die Gegenwartsstücke hielt - man seufzt. Daß er 1916 bekannte, er sei damals, 1911, beim Uraufführungsverriß als Kritiker vor Hauptmanns "Ratten" durchgefallen - man wußte es. Und das war so ziemlich die Jacobsohn-Stelle, die man von ihm wußte: für die Leser, die sich für Hauptmann interessierten. Hauptmann zog Jacobsohn mit durchs Nachleben. Sonst war Jacobsohn bisher für uns heute Lebende nur ein geachteter Name. Kein Text.

Jetzt liegt Jacobsohn als Text wieder vor. Aber soll man auf ihn achten? Man spürt, was für ein genialer, witternder Hund dieser Kollege von damals gewesen sein muß. Wie er sein "Schaubühnen"- Blatt zu einem Sturmgeschütz der Theaterkritik machte. Wie er Mitarbeiter wie Polgar, Ihering, Bab, Tucholsky heranzog. Wie er die "Antworten an die Leser" erfand. Wie er diese "Antworten" nutzte, um Politisches, Grundsätzliches, den Kritikerberuf Reflektierendes auch dergestalt unterzubringen, daß er schamlos log: "Als Kritiker freut mich das Leben nur, wenn ich loben kann." Wie er den Theaterbegriff zu erweitern, die Bühnenwelt zur "Weltbühne" zu machen suchte. Wie er als Jude den Nationalen und vor allem den deutschnationalen Juden ein Stachel im Sülzfleisch war, auf dem er stolz beharrte. Aber.

Aber man durchliest die Tausende von Jacobsohn-Seiten, diese überlangen, oft ohne jeden Absatz, ohne Pausen und Luftholen auskommenden Abhandlungen, ohne auch nur einmal von irgendeinem Hauch, geschweige denn von einem Luftzug angeweht zu werden. Kann sein, daß Jacobsohn für seine Zeit eine republikanische Berühmtheit, ein kritisches Wunderkind war. Aber nichts von ihm ragt zu uns herüber. Kein Stil, keine Haltung, kein Argument, keine Formulierung, kein Witz. Er bleibt ein Zeitverhafteter. Er schrieb wackere, schöne, ausführliche Rezensionen. Aber nicht nur die wackeren, schönen, ausführlichen, selbst die nur genialen Rezensionen sterben mit dem Tag, für den sie geschrieben wurden. Wenn Kritik nicht auch Poesie, musikalischer Stil und Verdichtung, wenn Kritik nicht auch überwältigendes Temperament und sprechende Kunst ist, hat sie kein Verwahrungsrecht. Man muß auch als Kritiker ein kleines Billettchen für den Ewigkeitszug mitgelöst haben - sonst hat man vom Bahnsteig zu verschwinden, wenn der Zug abgefahren ist.

Während Jacobsohn zum Beispiel sich ehrfürchtig an Gorkis "Nachtasyl" entlanghangelt, fertigt sein Kollege Alfred Kerr dies einfach mit einem einfachen "Die Verwahrlausten" unsterblich ab. Die "Verwahrlausten" entzücken und erfrischen uns. Ewig. Sie werden noch unsere Kritiker-Enkel entzücken und erfrischen. Kerr ist als Kritiker ein Künstler. Deshalb war er der größere Kritiker. Sein Werk kann auch auf sechstausend Seiten durch alle Zeiten kommen. Jacobsohn war als Kritiker ein Journalist. Für Journalisten aber sind zweitausendsechshundertzweiundsechzig Seiten Tagwerk entschieden zuviel.

Siegfried Jacobsohn: Gesammelte Schriften. (Bd. 1: "Das Theater der Reichshauptstadt", 1900-1909; Bd. 2: "Schrei nach dem Zensor", 1909-1915; Bd. 3: "Theater - und Revolution?", 1915-1926; Bd. 4: "Soweit Kritik beweisen kann", Kommentar; Bd. 5: "Sie tobten. Ich schritt weiter", Register.) Hrsg. von Gunther Nickel und Alexander Weigel. Wallstein Verlag, Göttingen 2005. 5 Bde., Abb., 2662 S., geb., 149,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Rezensent Gerhard Stadelmaier hat sich mit wachsender Enttäuschung durch die 2662 "überlangen, oft ohne jeden Absatz, ohne Pausen und Luftholen" auskommenden Seiten dieser so "schön bebilderten" Edition mit Theaterkritiken von Siegfried Jacobsohn gearbeitet: Im Gegensatz zu Alfred Kerr, der als Kritiker ein Künstler war, sei Jacobsohn eben nur ein Journalist gewesen, urteilt er, weshalb Jacobsohns Kritiken aus Rezensentensicht leider auch nichts für die Ewigkeit sind. Aus diesen drei Bänden (plus einem Band mit historisch-kritischem Kommentar und einem Band mit Register, Zeittafel und Herausgebernachwort) blickte dem Rezensenten der berühmte Kritiker lediglich als "Zeitverhafteter" entgegen. Zwar spürt er beim Lesen immer wieder, was für ein "genialer, witternder Hund" dieser Kollege von damals doch gewesen sein muss. Aber aus den Theaterkritiken des berühmten Herausgebers und Inhabers der Zeitschrift "Die Schaubühne", aus der 1918 "Die Weltbühne" wurde, ragt für Stadelmaier nichts Nennenswertes mehr in unsere Zeit hinein.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH