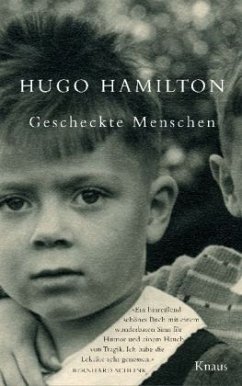

Der irische Erzähler Hugo Hamilton erinnert sich an seine ungewöhnliche Kindheit.

Als Sohn eines irischen Vaters und einer deutschen Mutter beseelte ihn ein Kinderleben lang nur ein Wunsch: endlich irgendwo hinzugehören. Nach Frank McCourts Weltbestseller Die Asche meiner Mutter wieder ein lebenskluges Erinnerungsbuch aus Irland.

Hugo lebt in einem Land, das auf keiner Landkarte verzeichnet ist. Der kleine Junge wurde in Irland geboren und wächst in Dublin auf, er geht jeden Abend in Deutschland zu Bett und steht am Morgen in Deutschland wieder auf. Er und sein Bruder tragen Lederhosen aus Bayern und Aran-Pullis aus Connemara, und sie sprechen kein Englisch, dafür aber Deutsch und Gälisch, was niemand in ihrer Straße versteht. Denn Hugo und seine Geschwister sind braec gescheckt, eine Mischung verschiedener Elemente, die zu einem neuen Ganzen zusammengefügt wurden.

Die Mutter ist aus dem kriegszerstörten Deutschland geflohen, der Vater will mit seiner Familie ein Bollwerk gegen alles Englische errichten. Es ist ein Traum, den er alleine träumt. Hugo registriert den hilflosen Nationalismus des Vaters und die Trauer der Mutter. Er sieht ihre Tränen und lässt sich doch von ihren sanften Trostgeschichten verzaubern. Aber wo genau ist sein Platz in dieser Welt? Was genau ist Heimat?

Ein faszinierendes Buch, das hinter jedem Wort das Schweigen, hinter der Liebe die Einsamkeit und hinter jedem Witz die Trauer spüren lässt. Kongenial übersetzt von Henning Ahrens.

Als Sohn eines irischen Vaters und einer deutschen Mutter beseelte ihn ein Kinderleben lang nur ein Wunsch: endlich irgendwo hinzugehören. Nach Frank McCourts Weltbestseller Die Asche meiner Mutter wieder ein lebenskluges Erinnerungsbuch aus Irland.

Hugo lebt in einem Land, das auf keiner Landkarte verzeichnet ist. Der kleine Junge wurde in Irland geboren und wächst in Dublin auf, er geht jeden Abend in Deutschland zu Bett und steht am Morgen in Deutschland wieder auf. Er und sein Bruder tragen Lederhosen aus Bayern und Aran-Pullis aus Connemara, und sie sprechen kein Englisch, dafür aber Deutsch und Gälisch, was niemand in ihrer Straße versteht. Denn Hugo und seine Geschwister sind braec gescheckt, eine Mischung verschiedener Elemente, die zu einem neuen Ganzen zusammengefügt wurden.

Die Mutter ist aus dem kriegszerstörten Deutschland geflohen, der Vater will mit seiner Familie ein Bollwerk gegen alles Englische errichten. Es ist ein Traum, den er alleine träumt. Hugo registriert den hilflosen Nationalismus des Vaters und die Trauer der Mutter. Er sieht ihre Tränen und lässt sich doch von ihren sanften Trostgeschichten verzaubern. Aber wo genau ist sein Platz in dieser Welt? Was genau ist Heimat?

Ein faszinierendes Buch, das hinter jedem Wort das Schweigen, hinter der Liebe die Einsamkeit und hinter jedem Witz die Trauer spüren lässt. Kongenial übersetzt von Henning Ahrens.

Nebelland: Hugo Hamilton sucht seine Kindheit und stößt auf Joyce

Kindheitsgeschichten erzählen immer zweierlei. Zum einen erzählen sie von jener abgeschiedenen Erinnerungswelt, dem Heimatland der Phantasie, das wohl vertraut und doch zugleich verloren scheint. Zum anderen erzählen sie vom Hier und Jetzt, dem Standpunkt des gegenwärtigen Beobachters, der dies zu fassen und uns mitzuteilen sucht. Wer die Vergangenheit, der er erwachsen ist, zur literarischen Spurensuche ausschreibt, verfaßt stets seinen eigenen Steckbrief.

Denn Kindheitserinnerungen sind immer auch ein Spionagespiel. Wie zuletzt Michael Frayn in seinem subtilen Rätselroman über eine deutsch-englische Familiengeschichte gezeigt hat (F.A.Z. vom 14. Februar), bleibt alle Vergangenheitserkundung auf Mutmaßungen angewiesen, die letztlich den Erzähler selbst als einen Spion ausweisen. Dies gilt erst recht für Autobiographen. Als vorsätzliche Türsteher des eigenen Lebens verharren sie auf jener heiklen Schwelle, die das Ich vom Er scheidet und dabei vom Erinnern zum Erinnerten führen soll.

Mit "Gescheckte Menschen" begibt sich nun der irische Erzähler Hugo Hamilton in dieses Zwischenland, und wie bei Frayn verspricht sein Unternehmen deutschen Lesern ganz besonderen Gewinn, weil es aus verschobener Perspektive den Blick auf Deutschland in den Kriegs- und Nachkriegsjahren öffnet. Der Autor, Jahrgang 1953, wuchs am Rande Dublins als Sohn einer deutschen Mutter und eines irischen Vaters auf. Sein Erinnerungsband verbindet Kindheitsszenen aus einer jungen Republik, die sich nach Unabhängigkeit und Bürgerkrieg neu erfindet, mit so schmerz- wie sehnsuchtsvollen Szenen aus dem Vorleben der Mutter, die seit Jahren in der Fremde wohnt und dort von Geistern deutscher Unterdrückung heimgesucht wird. Die eigentlichen Rätsel aber birgt der elterliche Kleiderschrank. Dieses Möbelstück ist der zentrale Spiel- und Schauplatz von Hamiltons Kindheitsspionage, eine dunkle Bilderhöhle, deren Geheimnisse sich mit der Zeit enthüllen.

Die Bundesrepublik und die Republik Irland in den fünfziger Jahren: Der Gegensatz in öffentlicher Erinnerungsarbeit könnte deutlicher kaum sein. Während die Adenauer-Gesellschaft sich ihr Wirtschaftswunder durch eilige Vergangenheitsentsorgung und eilfertige Amerikanisierung herbeisehnte, suchte die irische Gesellschaft ihre Westbindung im Rückgriff auf eine mythisch-gälische Vergangenheit zu schaffen und aller Macht der anglo-amerikanischen Moderne zu widerstehen. Aus diesem Gegensatz gewinnt auch Hamiltons Bericht die Spannung. Die Figur seines Vaters steht bei ihm für jenen Fanatismus, der irische Sprache und Kultur um jeden Preis als einzigen Identitätsausweis durchsetzen will und dazu selbst vor schwerer körperlicher Züchtigung nicht haltmacht. Doch dieser grimme Nationalismus wirkt hier um so gespenstischer, als darin eine Fratze des nationalsozialistischen Rassenwahns aufscheint, dem sich die rheinische Familie der Mutter zuvor erfolgreich widersetzt hat.

Im Titel beruft Hamilton sich daher auf das Wort "breac", das im Gälischen "soviel wie gefleckt, gescheckt, gepunktet, bunt" bedeutet, um darin die kulturellen Brechungen der eigenen Existenz zu fassen. Alles Erinnerte ist von dieser Scheckigkeit gezeichnet: "Einerseits sind wir aus Irland, andererseits von irgendwo anders." Die Kinder der Familie tragen unten deutsche Lederhosen und oben irische Wollpullover. "Wir schlafen auf deutsch, und wir träumen auf irisch"; "wir lachen auf irisch, und wir weinen auf deutsch". So führt seine Spurensuche ins Vergangene in keinerlei Geborgenheit, sondern verliert sich immerfort im Ungewissen. Zu Zeiten, da wir uns heute leicht auf cross-over und fusion als kulturelle Trendvokabeln einlassen, ist es besonders lehrreich, wenn wir hier von dem akuten Leidensdruck erfahren, der ihnen auch zugrunde liegt und doch selten zur Sprache kommt. Noch als Autobiograph kann Hamilton so zugleich von Schwellengängen unserer eigenen Welt erzählen.

Gleichwohl wird die Lektüre zunehmend beschwerlich, denn auf der episodischen Erzählung lastet bleischwer die Gewißheit ihrer eigenen Bedeutsamkeit. "Man kann Erinnerungen erben", heißt es an einer Stelle, "die man am liebsten vergessen würde." Das gilt wohl insbesondere für irische Autoren. "Die Geschichte ist ein Albtraum, aus dem ich zu erwachen suche", heißt es schon zu Beginn von James Joyce' Erinnerungslabyrinth "Ulysses", und in dessen vorgeprägten Bahnen scheinen sich auch Hamiltons Memoiren mitunter zu verlaufen. Der einäugig nationalistische, ja antisemitisch eingestellte Vater ist ganz nach dem Modell des irischen Bürgers aus Joyce' "Zyklopen"-Kapitel geraten; die Topographie der Stadt erstarrt immer wieder zu leidlich bekannten Bildern; und selbst die titelgebenden "gescheckten Menschen" erinnern stark an Joyce' Alltagshelden Bloom, der als "eins von diesen gemischten Mitteldingern" angesehen wird. Nachdem Hamilton in seinem Roman "Der letzte Held von Dublin" (deutsch 1999) noch versucht hat, Irland den Hang zum Heroenkult spottend auszutreiben, kehren Dublins literarische Helden nunmehr unbarmherzig wieder und fordern machtvoll den Tribut.

Das behindert den Erinnerungsbericht erheblich. Allzu schnell gerinnt die Kindheitswelt, die darin ausgespäht wird, in symbolträchtige Muster. "Wir bewegten uns durch ein Nebelland. . . . Wie ein kleines, mit Gardinen verhängtes Zimmer war das. Wie ein Badezimmer, in dem Möwen auf der vollaufenden Wanne sitzen, der Spiegel beschlagen ist und man von allen Seiten die Echos seltsamer Geräusche hört." Mal abgesehen von der Frage, auf welche Weise hier die Möwen in ein gardinenverhangenes Badezimmer kommen, spürt man bei derlei Sätzen förmlich, wie angestrengt sie sich ins Bedeutsame recken. Und so hoffen wir vergeblich, daß der Symbolnebel sich auch mal lichte und alle literarischen Echos verstummen. Weil Hamilton uns aber wirklich Spannendes mitzuteilen hätte, ist um so bedauerlicher, daß er der genuinen Spiegelkraft seiner eigenen Erzählung nicht vertraut.

Fast scheint es, als wolle der Berichterstatter selbst den hochgestimmten Tonfall brechen. Denn immer wieder unterbietet er seine Lebensdeutung durch vorsätzlich schlichte Wortwahl. Der erste Satz lautet: "Wenn du klein bist, weißt du nichts." Der Einsicht wird kein Erwachsener widersprechen wollen. Wenn die Erinnerungen allerdings zum Ende bis in die siebziger Jahre reichen, bleibt ihre sprachliche Gestaltung unverändert. Noch als Zwanzigjähriger klingt dieser Erzähler deshalb so, als sei er klein und wisse nichts. Das aber kann uns nicht mal ein Spion vormachen. Solch einen Steckbrief mag man bestenfalls als eine weitere Maske sehen, hinter der er sich verbirgt. Bei aller Anstrengung zum Beispielhaften, die Hamiltons Buch unternimmt, und trotz aller prominenten Beifallsäußerungen, die ihm als Klappentext vorauseilen, ist insgesamt die Camouflage dieses gescheckten Menschen auffallend monochrom geraten.

TOBIAS DÖRING

Hugo Hamilton: "Gescheckte Menschen". Aus dem Englischen übersetzt von Henning Ahrens. Albrecht Knaus Verlag, München 2004. 317 S., geb., 21,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

"Ein fantastisches Werk, nachdenklich und kraftvoll, klug und einzigartig, traumhaft schön geschrieben."

Nick Hornby

"Das fesselndste Buch, das ich seit Jahren gelesen habe. Faszinierend, ergreifend und immer wieder ungeheuer komisch."

Roddy Doyle

"Ein hinreißend schönes Buch, heiter und nachdenklich, sensibel und entschlossen, mit einem wunderbaren Sinn für Humor und einem Hauch von Tragik. Ich habe die Lektüre sehr genossen."

Bernhard Schlink

Nick Hornby

"Das fesselndste Buch, das ich seit Jahren gelesen habe. Faszinierend, ergreifend und immer wieder ungeheuer komisch."

Roddy Doyle

"Ein hinreißend schönes Buch, heiter und nachdenklich, sensibel und entschlossen, mit einem wunderbaren Sinn für Humor und einem Hauch von Tragik. Ich habe die Lektüre sehr genossen."

Bernhard Schlink

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Dieser autobiografische Roman des irischen Autors Hugo Hamilton hat Lothar Müller beeindruckt. Darin schildert Hamilton seine Kindheit in der Nachkriegszeit, die von der deutschen Mutter und dem irischen Vater, der sich ganz dem "Sprachkrieg" für das Gälische verschrieben hat, geprägt ist, fasst der Rezensent zusammen. Müller lobt als einen der "Vorzüge" des Buches, dass Hamilton keine Abrechnung mit dem Vater geschrieben hat und sich jeglichem "Prunken mit erlittenen Strafen und Ängsten" enthält. Auch die Perspektive des Kindes, aus der heraus das ganze Buch geschrieben ist und das der Rezensent zumindest als "heikles Mittel" charakterisiert, überzeugt Müller in diesem Roman, weil es immer wieder auch das "Wissen des Erwachsenen" erkennen lässt. Dadurch, so der Rezensent angetan, entsteht an keiner Stelle der Eindruck von "künstlicher Naivität. Die "vorzügliche" Übertragung ins Deutsche durch Henning Ahrens liest sich zudem wie ein "Original", meint der Rezensent begeistert, und er lobt, dass zu den vielen irischen "Auswanderergeschichten" der Literaturgeschichte mit der prominenten Figur der aus dem Rheinland stammenden Mutter des Erzählers auch eine "beeindruckende Einwanderergeschichte" entstanden ist.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH