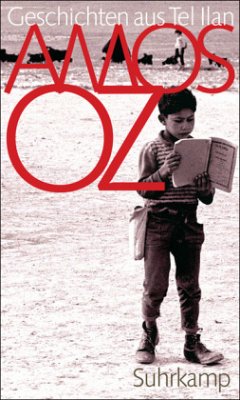

Tel Ilan ist ein kleiner Ort irgendwo im nördlichen Israel. Umgeben von Weinbergen und Obsthainen, erinnert hier noch manches an die Gründergeneration, doch neben den baufälligen Unterkünften für Saisonarbeiter finden sich heute Galerien, Boutiquen und Restaurants, das unspektakuläre und provinzielle Tel Ilan lebt mittlerweile mehr von Wochenendtouristen und Schnäppchenjägern als von Landwirtschaft. Amos Oz erzählt in seinem neuen Buch von den Einwohnern dieses kleinen Kosmos, ihren unerfüllten Sehnsüchten, ihrem Scheitern, von Menschen, die zwischen dem, was hätte sein können und wohl nie sein wird, ihr scheinbar durch und durch alltägliches Leben führen.In Eine Geschichte von Liebe und Finsternis erzählt Amos Oz, wie Sherwood Anderson ihm »die schreibende Hand löste«. Auf Geschichten aus Tel Ilan trifft zu, was Amos Oz über dessen Winesburg, Ohio schrieb: ein Zyklus von Erzählungen aus dem Leben eines kleinen Ortes, »der Komödie mit Tragödie, Alltagseinerlei mit Poesie vereint«.

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Rezensentin Stefana Sabin bewundert Amos Oz auch in diesem Buch für sein Talent, Alltagsunglück und -leben literarischen Glanz und der Banalität eine allgemeinmenschliche Gültigkeit zu verleihen. Auch kehrt der israelische Autor ihrem Eindruck zufolge mit dieser Erzählsequenz über einfache Leute und ihr einfaches Leben zu seinen literarischen Anfängen zurück. Wie bereits in seinem 1966 erschienenen Buch "Ein anderer Ort" verzichte Oz auf eine zusammenhängende Handlung, schreibt die Kritikerin, und stelle "allein aus der Beschreibung von Beziehungen und Befindlichkeiten" die Spannung her, die durch die Erzählungen führen.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Ein Dorf als Laboratorium des neuen und alten Israel: Amos Oz erzählt in seinen "Geschichten aus Tel Ilan" von den unheimlichen Veränderungen einer vertrauten Welt.

Von Anja Hirsch

Tel Ilan ist ein Dorf in der israelischen Provinz. Genauer: es ist ein von Amos Oz ausgedachtes Dorf, eher also ein Laboratorium. Tel Ilan hat einen Bürgermeister, Gemäuer aus der Gründerzeit, kleinere Häuser, die an Zypressen grenzen. Es ist umgeben von Obstgärten und Plantagen, Weinbergen und langen Reihen von Mandelbäumen. Im Zentrum gibt es seit einiger Zeit neue Boutiquen, die am Schabbat Fremde anziehen und das abgelegene Nest für ein paar Stunden beleben. Nachts heulen die Schakale. Tagsüber trifft man sich zufällig im Gedenkpark oder in der kleinen Bibliothek und plaudert. Zum Beispiel über den neuen israelischen Roman, der gerade in aller Munde ist. "Meiner Meinung nach wiederholt er sich", sagt eine Leserin; und die geduldige Bibliothekarin hält etwas pathetisch dagegen: "Es gibt Themen und Motive, zu denen ein Autor immer wieder zurückkehrt, weil sie der Wurzel seiner Seele entstammen."

Amos Oz ist im vergangenen Mai siebzig geworden. Und wenn es etwas gibt, zu dem er in seinen Werken immer wieder zurückkehrt, ist es - neben Israel - die Familie. Man liebt, streitet, überzeugt. Oz hat großartige Rhetoriker geschaffen. Die Menschen in den Geschichten aus Tel Ilan haben eine andere Energie. Sie sprechen leiser, haben sich im Dorf eingerichtet, fast wie in einer Großfamilie, bei der man oft auch nur die Rahmendaten vom anderen weiß, ohne dass die Zugehörigkeit deswegen schwächer wäre.

Nur manchmal, wenn der Tag zu heiß ist, wenn die moderne Zeit ihre Krakenarme nach ihnen ausstreckt, lässt es sich nicht mehr verhehlen: Jemand wühlt in der Erde unter diesen Menschen. Vornehmlich nach Mitternacht - wie in der Erzählung "Graben". Rachel, eine alleinstehende Lehrerin, die mit ihrem griesgrämigen Vater am Dorfrand wohnt, hält das Geräusch zunächst für Hirngespinste des Alten. Irgendwann jedoch hört sie es selbst und begibt sich auf die Suche. Unmerklich überschreiten diese mit ruhiger Hand komponierten Erzählungen das, was noch eben vorstellbar erscheint. Dann hört die Geschichte aber auch schon auf. Und das ist viel beklemmender, als wenn Amos Oz das phantastische Element überstrapazieren würde.

Die schwebende Stimmung dieser Prosastücke beruht auf einer ganz bestimmten Reihung von Wahrnehmungseindrücken. So auch in der zentralen Geschichte des Bandes: Jossi ist Immobilienmakler im Dorf. Schon lange will er das alte Haus einer Witwe erwerben, das dann einem schicken Neubau Platz machen soll. Eines Nachmittags macht sich Jossi auf den Weg. Unterwegs taucht eine fremde Frau wie aus dem Nichts auf und mustert ihn "mit einem scharfen, durchdringenden, fast feindseligen Blick". Dann ist sie plötzlich wie vom Erdboden verschluckt, und Jossi beschleicht das Gefühl, "daß etwas nicht in Ordnung war". Auf einer Bank sieht er verlassen ein schweres Paket liegen; vor dem Park den Bürgermeister scheinbar "in eine geheim anmutende Besprechung" vertieft. Die Dunkelheit bricht herein, und auch als die Straßenlaternen angehen, weichen die Schatten nicht zurück, "sondern drehten sich in dem leichten Wind, der die Baumwipfel erzittern ließ, als würden sie von einer unsichtbaren Hand durcheinandergewirbelt". Am Haus angekommen, quietscht das Tor "bösartig", und nach zweimaligem Klopfen öffnet ihm Jardena, die Tochter, die aus der Stadt angereist ist, um hier in Ruhe an ihrer Seminararbeit zu schreiben. Sie bittet Jossi, den sie aus Kindertagen kennt, hinein. Und es beginnt ein zeitloser Abend, mit Gesprächen, einem Rundgang durchs Haus, Wiegenliedern und Barfußtanz, der in den Kellern endet: Jossi sitzt selig im Rollstuhl des verstorbenen Hausherrn. Jardena tanzt davon - und schließt die Tür.

Das Unheimliche, das alle Geschichten dieses Bandes grundiert, tritt nicht so sehr als das schlechthin Fremde ein. Es ist, ganz im Sinne Freuds, vielmehr das Vertraute, das die Magie dieser Erzählungen hervorbringt. Die Unheilsboten kommen und gehen wie in den Nachtstücken E.T.A. Hoffmanns. Auch hier wenden sich die Figuren dem Abgründigen zu, werden davon förmlich angezogen oder gar überrollt. Wir sehen sie unter dem Einfluss einer unsichtbaren Kraft Dinge tun, die wir ihnen nicht zugetraut hätten - und sie sich selbst auch nicht. Am Ende verschwinden die Figuren meist irgendwo allein: unter einem Bett, in dem vor Jahren der kleine Sohn der Gastgeber starb; auf einer Parkbank, ratlos den Schal in den Händen haltend als letztes Zeichen der Ehefrau, die nur einen flüchtigen Zettel hinterließ. "Verwandte", "Warten", "Verloren" heißen drei dieser acht meisterhaft gebauten Erzählungen. Und genau darum kreisen sie, diese Episoden aus dem verwirrenden Alltag einer Zeit im Umbruch. Denn: "Bald wird das Dorf aufhören, ein Dorf zu sein, und sich in eine Art Sommerfrische verwandeln."

Amos Oz erzählt von dieser Wandlung klar und mit oft hintergründigem Witz. Mit dynamischen Strichen erweckt er seine Figuren auf kürzester Strecke zum Leben. Ein Fremder, wiederum scharf auf ein Grundstück, "hopste eilig den Weg entlang"; er "hatte etwas Schlaffes, er sah aus, als sei ihm seine Haut zu weit". Oft schwingt die Absurdität der Vorgänge schon in diesen Beobachtungen mit. Nicht, dass Amos Oz dem leidenschaftlichen Reden plötzlich misstrauen würde. Seine neuen Erzählungen scheinen vielmehr das Konzentrat eines Lebensgesprächs. Mirjam Presslers Übersetzung spiegelt diese Reife; ihre Sätze sind bruchlos und in sich stimmig. Sie transportieren die eigentümliche Atmosphäre allein im Klang - etwa, wenn von einem "verrosteten Pumpenschwengel" oder einem "krautüberwucherten Hof" die Rede ist. Amos Oz benutzt überdies durchweg die zeitliche Vergangenheit, was einen zusätzlichen Effekt hat: Das Erzählte wirkt zugleich nah und weit entfernt. Es zeigt diese Menschen flüchtig von außen, aus den Augenwinkeln der Nachbarn, und noch ein zweites Mal von innen, in jenen Momenten, wo sie vergebens auf jemanden warten. Dann nehmen sie ihre Brille ab und weinen, "aber nach zwei, drei Minuten" hören sie auf, machen die Wäsche und gehen ins Bett.

Manchmal durchqueren sie kurz die Geschichten der anderen, in denen sie wiederum fast Fremde sind. Und so bilden sich Netzwerke und Linien zwischen den einzelnen Episoden, die zu einem Zyklus zusammenrücken, während es über ihnen Winter wird. Erst nach Lektüre aller Erzählungen erweist sich also die ganze Kunst dieses Bandes. Und die magischen Rufe, die nur Einzelne vernehmen, nie die Gruppe, wirken wie das jahrhundertealte Ächzen und Stöhnen, das Veränderungen begleitet. Bei Amos Oz klingt es ganz neu: "Plötzlich hatte ich das Gefühl, sofort in das Nebenzimmer, in dem ich meinen Mantel abgelegt hatte, gehen und etwas aus der Manteltasche holen zu müssen." Mehr ist nicht. Nur sanfte, bisweilen auch feindliche Übernahmen und die Erfahrung, sich selbst fremd zu werden. Wie Amos Oz von diesen merkwürdigen Vorgängen erzählt, ist anziehend, sogar spannend.

Amos Oz: "Geschichten aus Tel Ilan". Aus dem Hebräischen von Mirjam Pressler. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2009. 188 S., geb., 16,80 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

»Alle Geschichten, realistisch angelegt, fesseln zuerst durch ihre dichte Atmosphäre - aus der heraus Oz sie plötzlich ins absurd Unheimliche umschlagen lässt. Einflüsse von Sherwood Anderson sind hier ebenso spürbar wie von dem hebräischen Schriftsteller Agnon oder von Kafka.«

Carsten Hueck, Deutschlandradio Kultur 08.10.2009

Carsten Hueck, Deutschlandradio Kultur 08.10.2009