Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

"Dolly Alderton ist die Königin moderner Romantik." VOGUE"Ich liebe Gespenster. Dolly kann einfach über alles schreiben - was niemanden verwundert!" Candice Carty-Williams"Ich liebe es und musste laut lachen: wahnsinnig gut geschrieben, randvoll mit Ideen und so spannend, dass man es nicht aus der Hand legen kann." Philippa Perry"Ich liebe dieses Buch. Es ist weise, wahrhaftig, punktgenau beobachtet und urkomisch. Dolly Aldertons Talent ist phänomenal." Elizabeth Day"Ich schwärme unendlich für Dolly!" Laura Karasek"Es gibt keine Schriftstellerin auf der ganzen Welt, die mit Dolly Alderton...

"Dolly Alderton ist die Königin moderner Romantik." VOGUE

"Ich liebe Gespenster. Dolly kann einfach über alles schreiben - was niemanden verwundert!" Candice Carty-Williams

"Ich liebe es und musste laut lachen: wahnsinnig gut geschrieben, randvoll mit Ideen und so spannend, dass man es nicht aus der Hand legen kann." Philippa Perry

"Ich liebe dieses Buch. Es ist weise, wahrhaftig, punktgenau beobachtet und urkomisch. Dolly Aldertons Talent ist phänomenal." Elizabeth Day

"Ich schwärme unendlich für Dolly!" Laura Karasek

"Es gibt keine Schriftstellerin auf der ganzen Welt, die mit Dolly Alderton vergleichbar wäre - und bald werden es alle, aber auch wirklich alle wissen." Lisa Taddeo

"Dolly Alderton hat ein unglaubliches Talent, Menschen zu erreichen und zu berühren." Marian Keyes

Die erfolgreiche Food-Autorin Nina George Dean trägt ihren zweiten Vornamen, weil ein Hit von Wham! an ihrem Geburtstag vor zweiunddreißig Jahren auf Platz eins der Charts stand. Das beeindruckt Max, den sie von einer Dating-App kennt und der auf rasante Weise ihr Herz erobert. Doch genauso schnell, wie er Nina an der Nachtbushaltestelle das ewige Glück versprochen hat, verschwindet er plötzlich wieder aus ihrem Leben - ohne eine Spur zu hinterlassen. Gleichzeitig plant Ninas Exfreund seine Hochzeit, und ihre beste Freundin erwartet ihr zweites Baby. Und dann erkrankt ihr geliebter Vater an Demenz. Als Nina alles zu entgleiten droht, wünscht sie sich nur noch sehnlichst in ihre Jugendtage zurück - bis sie erkennt, dass das Leben immer in dem Moment zwischen Vergangenheit und Zukunft spielt.

Der große Roman über Beziehungen in all ihren Formen - hinreißend, lustig und tief berührend erzählt.

"Ich liebe Gespenster. Dolly kann einfach über alles schreiben - was niemanden verwundert!" Candice Carty-Williams

"Ich liebe es und musste laut lachen: wahnsinnig gut geschrieben, randvoll mit Ideen und so spannend, dass man es nicht aus der Hand legen kann." Philippa Perry

"Ich liebe dieses Buch. Es ist weise, wahrhaftig, punktgenau beobachtet und urkomisch. Dolly Aldertons Talent ist phänomenal." Elizabeth Day

"Ich schwärme unendlich für Dolly!" Laura Karasek

"Es gibt keine Schriftstellerin auf der ganzen Welt, die mit Dolly Alderton vergleichbar wäre - und bald werden es alle, aber auch wirklich alle wissen." Lisa Taddeo

"Dolly Alderton hat ein unglaubliches Talent, Menschen zu erreichen und zu berühren." Marian Keyes

Die erfolgreiche Food-Autorin Nina George Dean trägt ihren zweiten Vornamen, weil ein Hit von Wham! an ihrem Geburtstag vor zweiunddreißig Jahren auf Platz eins der Charts stand. Das beeindruckt Max, den sie von einer Dating-App kennt und der auf rasante Weise ihr Herz erobert. Doch genauso schnell, wie er Nina an der Nachtbushaltestelle das ewige Glück versprochen hat, verschwindet er plötzlich wieder aus ihrem Leben - ohne eine Spur zu hinterlassen. Gleichzeitig plant Ninas Exfreund seine Hochzeit, und ihre beste Freundin erwartet ihr zweites Baby. Und dann erkrankt ihr geliebter Vater an Demenz. Als Nina alles zu entgleiten droht, wünscht sie sich nur noch sehnlichst in ihre Jugendtage zurück - bis sie erkennt, dass das Leben immer in dem Moment zwischen Vergangenheit und Zukunft spielt.

Der große Roman über Beziehungen in all ihren Formen - hinreißend, lustig und tief berührend erzählt.

Dolly Alderton ist eine preisgekrönte Bestsellerautorin, Journalistin und Podcasterin. The High Low hatte Millionen Hörer_innen und stand regelmäßig auf Platz 1 der Charts. Dolly Alderton ist Starkolumnistin der Sunday Times und tritt als Jurorin und Speakerin zu Themen aus Popkultur, Literatur, Film und Musik auf. Ihre Bücher Alles, was ich weiß über die Liebe, Gespenster und Dear Dolly sind große internationale Bestseller.

Produktdetails

- Verlag: Atlantik Verlag

- Artikelnr. des Verlages: 0001109

- Seitenzahl: 384

- Erscheinungstermin: 27. Januar 2021

- Deutsch

- Abmessung: 35mm x 136mm x 211mm

- Gewicht: 516g

- ISBN-13: 9783455011098

- ISBN-10: 3455011098

- Artikelnr.: 60405922

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Rezensentin Anna Hordych wundert sich, dass Dolly Alderton in ihrem Roman, in dem die 32-jährige Nina Opfer des mittlerweile zur "Kulturtechnik" avancierten digitalen Ghostings wird, nur die Männer ghosten und die Frauen nervös warten lässt. Das Leben von Frauen so als Wettrennen ums Heiraten und Kinderkriegen zu erzählen, erscheint der Rezensentin zu stereotyp. Trotzdem findet sie es "hellsichtig", wie Alderton die Abgründe der digitalen Verfügbarkeit, des Ghostings als Schattenseite eines "endlosen Möglichkeitsraums" auslotet, in denen besorgtes Nachfragen als Stalking und das Löschen von Nummern als Gedächtnisreinigung gilt, wie Hordych anerkennend schließt.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

»[...] ihr erster Roman Gespenster [...] hat das Potenzial, ein Nachfolger der weltbekannten Bridget-Jones -Reihe zu werden.« Der Spiegel 20210206

Gespenster ist der neue Roman von Dolly Alderton und erschien Anfang Februar im Atlantikverlag.

Das Buch tauchte in letzter Zeit häufig auf Instagram auf und wurde sehr gelobt – auch ich war wirklich neugierig drauf!

Im Roman geht es um die Protagonistin Nina – eine 32 …

Mehr

Gespenster ist der neue Roman von Dolly Alderton und erschien Anfang Februar im Atlantikverlag.

Das Buch tauchte in letzter Zeit häufig auf Instagram auf und wurde sehr gelobt – auch ich war wirklich neugierig drauf!

Im Roman geht es um die Protagonistin Nina – eine 32 jährige, in London lebende Kochbuchautorin. Dolly Alderton schreibt über Nina und das Leben als Singlefrau in einem Freundeskreis, in dem fast alle verheiratet sind und Kinder haben/bekommen. Sie lässt Nina daten, sich verlieben und schreibt dann über das Verlassenwerden in Form von Ghosting. Es geht im Roman aber auch um Ninas Beziehung zu ihren Eltern und um die unvorhersahbar fortschreitende Demenzerkrankung ihres Vater, den Verlust, den diese Krankheit bedeutet und den Umgang der Angehörigen damit.

Nina war mir von Anfang an sehr sympathisch und Dolly Alderton versteht es, Ihre Leser*innen emotional mit in die Geschichte zu nehmen. Ich habe sehr mit Nina mitgefühlt, war mit ihr glücklich und traurig und mochte das Buch sehr gerne und zügig lesen.

Der Schreibstil ist leicht und locker, auch dann, wenn es um die emotional schwierigeren Themen geht.

Insgesamt kann ich das Buch empfehlen – für mich war es eine Art Feelgood-Roman, was den Schreibstil und das Lesen an sich anging – gepaart mit ernsten und traurigen Themen und dem damit verbundenen Schmerz.

Dolly Aldertons weiteres Buch „Alles was ich weiß über die Liebe“ steht nun auf jeden Fall feste auf meiner Wunschliste!

Weniger

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich

Nina gegen den Rest der Welt

Nina ist 32, Food-Journalistin mit einer ersten eigenen winzigen Wohnung und seit 2 Jahren bewusst Single. An ihrem 32. Geburtstag beschließt sie, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, wieder einen Mann in ihr Leben zu lassen. Auf Anraten ihrer ewigen …

Mehr

Nina gegen den Rest der Welt

Nina ist 32, Food-Journalistin mit einer ersten eigenen winzigen Wohnung und seit 2 Jahren bewusst Single. An ihrem 32. Geburtstag beschließt sie, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, wieder einen Mann in ihr Leben zu lassen. Auf Anraten ihrer ewigen Single-Freundin Lola lädt sie sich eine Dating-App runter und schon der erste Mann, mit dem sie sich trifft, ist ein Volltreffer. Max verabschiedet sich mit nach ihrem ersten Date mit „Das war ein schöner Abend, Nina. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich dich heiraten werde.“ (S. 56). Die nächsten Monate sind perfekt, sie fühlen sich wie Teenager und sind gleichzeitig reif genug für eine Beziehung mit Zukunft. „Ich fühle mich in eine Ära der Freuden und Verheißungen zurückversetzt. Ich war wieder ein Teenager, nur mit Selbstbewusstsein, eigenem Gehalt und ohne feste Zeit, zu der ich zu Hause sein musste.“ (S. 94) Die ersten Schritte gehen stets von ihm aus und eines Abends sagt er ihr, dass er sie liebt, doch am nächsten Tag ist er weg und reagiert nicht mehr auf ihre Nachrichten – er ghostet sie, erklärt Lola ihr.

Gleichzeitig macht Nina sich Sorgen um ihre Eltern. Ihr Vater ist an Demenz erkrankt und ihre Mutter scheint das nicht zu kümmern. Sie ist 15 Jahre jünger als er und lebt ihr Leben einfach weiter, will sich jetzt in der Rente neu verwirklichen. Ninas Vorschläge für Anpassungen an den Zustand des Vaters werden von ihr abgelehnt, bis sie die Situation nicht mehr ignorieren kann …

„Gespenster“ von Dolly Alderton wird mit „hinreißend, lustig und tief berührend“ beworben, aber ich habe es etwas anders empfunden, nicht ein einziges Mal gelacht oder wenigstens geschmunzelt. Bin ich einfach nicht die Zielgruppe? Zu alt und abgeklärt? Doch berührt hat mich Ninas Geschichte sehr. Vor allem der Part über die Erkrankung ihres Vaters und wie sie verzweifelt versucht, Lösungen für die Situation zu finden, sind extrem emotional. Seine Krankheit schreitet sehr schnell voran. Er erkennt sie immer seltener und ihr wird bewusst, dass er wahrscheinlich nicht mehr lange leben wird. Außerdem ist es (noch) kein leiser Abschied, er wütet, fühlt sich verfolgt oder ausgegrenzt, verletzt sich und andere. Nina beweist in dieser Situation ungeahnte Stärke, darum hat es mich um so mehr überrascht, dass sie in ihrer Beziehung zu Max so jung und unsicher rüberkommt. Sie vertraut nicht auf sich, sondern macht, was ihre Freunde sagen. Ich habe z.B. nicht verstanden, warum sie Max‘ Kontaktabbruch so einfach hinnimmt und nicht zu seiner Wohnung oder Arbeit geht und ihn zur Rede stellt. Stattdessen betrinkt sie sich mit ihren Freunden und kaut alle Situationen, in denen sie etwas falsch gemacht haben könnte, noch einmal durch. „Ich hatte mir eingebildet, so viel über Max zu wissen, aber nun musste ich mich fragen, ob wir zwei Fremde in einer Blase aus vorgegaukelter Nähe gewesen waren.“ (S. 188)

So zweigeteilt wie mir Ninas Persönlichkeit erschien und wie das Buch aufgebaut ist (in die Zeit mit und die Zeit nach Max), so zwiegespalten ist auch meine Meinung dazu. Der Strang um ihre Familie hat mich echt gefesselt, ich habe mit ihr gebangt, getrauert und gekämpft. Außerdem fand ich es interessant, wie sich die Beziehungen zu ihren Freunden wandeln und sogar zerbrechen, weil sie sich auseinanderentwickelt oder inzwischen andere Lebenskonzepte haben. Sie werden älter und sesshaft, da passt eine Singlefreundin nicht mehr ins Konzept.

Nur wie sie die toxische Beziehung zu Max verarbeitet und mit seinem Ghosting umgeht, konnte ich gar nicht verstehen, fand es traurig, deprimierend und langatmig.

Weniger

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich

Ich bin neugierig auf das Buch durch Werbung geworden und habe nach kurzem überfliegen des Klappentextes einfach mal in das Buch reingehört. Der Begriff des Klappentextes ist mir überhaupt nicht geläufig (vielleicht liegt das an meiner Altersgruppe) und der Titel des Buches …

Mehr

Ich bin neugierig auf das Buch durch Werbung geworden und habe nach kurzem überfliegen des Klappentextes einfach mal in das Buch reingehört. Der Begriff des Klappentextes ist mir überhaupt nicht geläufig (vielleicht liegt das an meiner Altersgruppe) und der Titel des Buches hätte mich höchstwahrscheinlich auf eine falsche Spur geschickt.

Der Beruf der Protagonistin und das Ghosting haben mich neugierig gemacht. Es geht um Frauen Anfang 30 die über Online Dating Apps einen Partner suchen. Das Buch hat durchaus fesselnde und interessante Aspekte, aber grandios fand ich es nicht.

Die Nebenthemen, wie der kranke Vater und Ninas Beziehung zu ihrer Mutter, fand ich sehr spannend zu verfolgen. Auch wie die Freundschaften sich durch die unterschiedlichen Lebensweisen und Ansichten verändern und weiterentwickeln, hat mir die Autorin absolut bewegend vermittelt.

Ich hätte es toll gefunden, wenn viel mehr auf den Beruf der Protagonistin eingegangen worden wäre und es eine größere Rolle in dem Buch gespielt hätte.

Auch das Thema „Ghosting“ wurde in meinen Augen nicht gut umgesetzt. Die Geschichte blieb zu holprig und mir fehlten die wirklichen Emotionen. Auch wurde gegen Ende mit diesem Thema nicht gegeizt und es kam mir zu gewollt rüber.

Eine nette Geschichte über Freundschaften, Liebe und das Schicksal. Leider nichts Besonderes. Was mich positiv begeistert hat, war das die Geschichte ohne großen Kitsch, sehr realistisch geendet hat.

Ich habe schon gelesen das dieses Buch mit Bridget-Jones verglichen wurde und ich kann das in keinster Weise nachvollziehen. Bridget ist ein Klassiker, bei dem ich immer noch Tränen lache, wenn ich das Buch lese oder die Filme sehe. Gespenster kommt überhaupt nicht an Bridget ran, in keinerlei Hinsicht.

Ich habe mir das Buch als Hörbuch angehört und auch da muss ich sagen, das die Sprecherin überhaupt nicht meins war. Ich fand es etwas einschläfernd und die Betonungen haben mich verrückt gemacht.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Nina hat den Job als Englischlehrerin aufgegeben und schreibt einigermaßen erfolgreiche Kochbücher. Eine Eigentumswohnung in London zahlt sie ab und könnte zufrieden sein, wenn ... ja, wenn sie endlich Mann und Kinder und somit ein erfolgreiches Leben hätte. Denkt sie. Sie ist …

Mehr

Nina hat den Job als Englischlehrerin aufgegeben und schreibt einigermaßen erfolgreiche Kochbücher. Eine Eigentumswohnung in London zahlt sie ab und könnte zufrieden sein, wenn ... ja, wenn sie endlich Mann und Kinder und somit ein erfolgreiches Leben hätte. Denkt sie. Sie ist es leid, von ihren verheirateten Freundinnen mit Kind und Haus und auf unzähligen Junggesellinnenabschieden geringschätzig behandelt zu werden. Online-Dating ist jetzt angesagt. Und mit Max landet sie einen genialen Treffer!

Wir begleiten also die etwas über 30-jährige, torschlussgeplagte Nina ein Jahr lang, lernen ihre Freundinnen und den Ex-Freund sowie skurrile Nachbarn kennen, ebenso ihre Eltern und auch die Geschichte zu ihrem zweiten Vornamen.

Dolly Alderton beschreibt die vielschichtigen Sorgen und Nöte ihrer Nina, lässt den Leser an deren Gedanken zu Gleichberechtigung, Rücksichtnahme und Zusammenleben teilhaben, Prioritäten neu ordnen. Man gewinnt einen detaillierten Einblick in die Welt dieser Frau auf der Suche nach sich selbst. Unaufgeregte Lektüre, entspannend zu lesen.

Roman aus dem Englischen von Eva Bonné. Verlag Atlantik, ein Imprint von Hoffmann und Campe.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

*Meine Meinung*

„Gespenster“ von Dolly Alderton ist einer dieser Romane, bei denen man sich richtig wohlfühlt und in denen man irgendwie zuhause ist. Bei jedem aufklappen des Buches kam ich zurück in eine Welt, die genauso gut meine eigene sein könnte - nicht wegen der …

Mehr

*Meine Meinung*

„Gespenster“ von Dolly Alderton ist einer dieser Romane, bei denen man sich richtig wohlfühlt und in denen man irgendwie zuhause ist. Bei jedem aufklappen des Buches kam ich zurück in eine Welt, die genauso gut meine eigene sein könnte - nicht wegen der Ereignisse, sondern vielmehr wegen der absolut unperfekten Art der Protagonistin, ihrer Freundinnen und deren Familien. Absolut nichts ist hier perfekt: weder ihre beste Freundin Katharina und ihre Famillie, noch Ninas Familie und schon gar nicht ihre Freundin Lola.

Ich habe gehofft und gebangt, war gespannt darauf, wie es mit Ninas Vater weitergeht (der an Demenz erkrankt ist) und wie die Familie damit zurechtkommt.

Gerade diese vielen kleinen, unperfekten Sequenzen, die vielen Geschichen und Ereignisse, die Protagonisten - das alles machte dieses Buch einfach nur zu etwas besonderem.

Das Leben läuft nun einmal nicht genau so, wie es man es sich erhofft, es ist nicht nur schwarz/weiß, sondern hat Schattierungen und diese sind in „Gespenster“ ganz besonders farbenfroh.

Doch nicht nur der Plot an sich gefiel mir gut, auch die Charaktere - denn da war wirklich für jeden etwas dabei. Gut, böse, nett, nicht so nett - aber alles in genau der richtigen Dosis.

Der Schreibstil gefiel mir mindestens genauso gut, wie die vielen kleinen Zwischentöne, die zum nachdenken anregen und das Buch zu einer echten Sammlung voller Wohlfühlmomente machen.

Das Ende ist grandios und absolut perfekt - weil es unperfekt ist.

*Fazit*

Ein besonderer Roman über das Single-Leben über 30 - grandios, tiergehend und regt zum nachdenken an - unbedingt lesen!

Wertung: 5 von 5 Sterne!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Tiefgründiger Dating-Roman

Eine englische Hetero-Frau Anfang dreißig mit dem hippen Beruf "Food-Journalistin" erzählt von ihren Online-Dating-Erfahrungen. Das klingt erstmal wie eine Millennium-"Bridget Jones" nur in (mental-)healthy also ohne Zigaretten und …

Mehr

Tiefgründiger Dating-Roman

Eine englische Hetero-Frau Anfang dreißig mit dem hippen Beruf "Food-Journalistin" erzählt von ihren Online-Dating-Erfahrungen. Das klingt erstmal wie eine Millennium-"Bridget Jones" nur in (mental-)healthy also ohne Zigaretten und ständiges Kalorienzählen. Aber ob auch Nina (Zweitname George wegen George Michael) ihren Mr. Dacy - wenn überhaupt - auf ähnlich humorvolle Weise findet? Ich sage ganz unendeutig: Jein. Denn “Gespenster” bzw. “Ghosts” - der englische Titel passt meiner Meinung nach besser zum Thema - ist ein ganz neues Partnersuche-Buch, das perfekt in unsere Zeit passt.

Genau wie die Single-Ikone der späten 1990er Jahre möchte auch die Protagonistin von "Gespenster" ihr "spätes" Singledasein beenden. Doch anders als bei Bridget gibt es in den 2020er Jahren für Singles einen entscheidenden Vorteil: Online-Dating, der potenzielle Partner fürs Leben ist also nur einen Klick weit entfernt. Doch so einfach ist die ganze Sache nicht, denn genauso unkompliziert man sich durch die neuen Medien daten kann, genauso leicht machen es sich manche wenn es darum geht aus dem Leben der “gedateten” Person wieder zu verschwinden: sie "ghosten", lassen also einfach nichts mehr von sich hören, sind von einem auf den anderen Moment wie vom Erdbeben verschluckt. Auch Nina macht im Roman eine solche Erfahrung.

Aber dieses Buch ist so viel mehr als ein unterhaltsamer Frauenroman über das moderne Datingverhalten. Er greift das Lebensgefühl der "Millennials" auf, also der Generation der 1980-1999 geborenen Menschen, zu der auch ich gehöre. Der Roman spielt zwar in London und seinem Umland, könnte so aber auch in jeder anderen westlich geprägten Großstadt stattfinden. Wie fühlt sich eine junge Frau Anfang dreißig (Nina wurde 1986 geboren, der Roman spielt 2018-2019) angesichts von alternden und kranken Eltern (Ihr Vater hat fortschreitende Demenz), Freundinnen, die heiraten und Kinder kriegen und natürlich ghostenden Männern - all diese Themen werden im Roman aufgegriffen. Obwohl es sich super angefühlt hat den Roman zu lesen, ist er keine Feelgood-Frauenliteratur, denn auf das klischeehafte Happy End (Spoiler) müssen wir leider verzichten. Was wir als Leserin dagegen bekommen ist ein moderner, aus Ich-Perspektive erzählter Roman über das Leben und die Liebe wie sie heute sind, Corona und Pandemie noch nicht inbegriffen. Ich hatte ein digitales Exemplar und habe mir dann nochmal das Hardcover gekauft, weil mir das Buch so gut gefallen hat. Ich wollte diese von so treffenden Ansichten und Lebensweisheiten durchzogene Geschichte einfach im Regal stehen haben um sie jederzeit rauszuholen und nochmal darin lesen zu können. Ein tolles Buch, nicht nur für Singlefrauen!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Eine tolle Lektüre ab 20

Anfang 30, Single und noch keine Erfahrungen mit Dating Apps, während um sie herum alle Freunde, heiraten oder Kinder bekommen.

Dolly Alderton hat einen wirklich faszinierenden Schreibstyl; sodass man sehr oft schmunzeln musste und jede Zeile flüssig zu …

Mehr

Eine tolle Lektüre ab 20

Anfang 30, Single und noch keine Erfahrungen mit Dating Apps, während um sie herum alle Freunde, heiraten oder Kinder bekommen.

Dolly Alderton hat einen wirklich faszinierenden Schreibstyl; sodass man sehr oft schmunzeln musste und jede Zeile flüssig zu lesen war. Schon in Kapitel 2 war ich zu tiefst begeistert, als sie von ihren Dating Erfahrungen erzählte. Bis dann Max auftauchte und sie sich erst mal ärgerte, das er bei ihrer Verabredung schon einen Tisch ausgesucht hat ohne vorher zu fragen, ob sie überhaupt draußen sitzen wollte.

Ebenfalls spannend ist die Geschichte mit ihrem Vater, wie er an Demenz erkrankt und ihre Mutter ziemlich mit sich selber beschäftigt ist.

Die 380 Seiten habe ich gerne gelesen und es hat mir Spaß gemacht von Kapitel zu Kapitel mehr über Nina und ihr Leben zu erfahren!

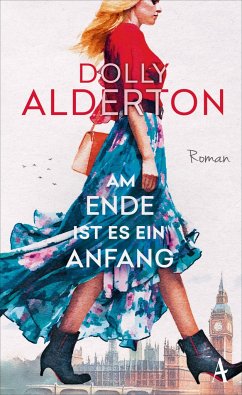

Optisch ist das Cover auch wirklich Klasse! Es stockt direkt heraus und fällt ins Auge.

Wäre tatsächlich auch eine tolle Verfilmung. Sollte dies eines Tages passieren bin ich eine der ersten, die den Film anschauen wird.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

In erster Linie handelt dieser unterhaltsame Roman von den Schwierigkeiten einer Singlefrau jenseits der 30 einen Partner zu finden, nachdem der Freundeskreis sich schon längst nach und nach in Paarbeziehungen gewandelt hat. Mangels anderer Gelegenheiten lädt sie sich, wie so viele Frauen …

Mehr

In erster Linie handelt dieser unterhaltsame Roman von den Schwierigkeiten einer Singlefrau jenseits der 30 einen Partner zu finden, nachdem der Freundeskreis sich schon längst nach und nach in Paarbeziehungen gewandelt hat. Mangels anderer Gelegenheiten lädt sie sich, wie so viele Frauen ihrer Generation, zu diesem Zweck die passende App auf ihr Handy und schon tut sich ihr eine endlose Galerie frauensuchender Männer auf, denen sie größtenteils nichts abgewinnen kann. Bis auf Max, mit dem sie eine tiefe, leidenschaftliche Beziehung eingeht, bis er plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr auf ihre Mails und SMS reagiert. Ohne ein Wort der Erklärung im Nichts verschwunden. Ghosting nennt man dieses Phänomen feiger Menschen, die sich einer klärenden Aussprache nicht stellen wollen. Nina leidet, ihre beste Freundin macht die gleichen Erfahrungen. Beide finden einen Weg, mit der Situation umzugehen.

Aber dieser Roman ist mehr als eine Momentaufnahme moderner Partnersuche. Er zeigt auch, wie sich Freundschaften aus der Jugend verändern und vor allem den Wandel in der Eltern-Kind-Beziehung, in der irgendwann ein Wendepunkt eintritt, an dem das Kind die Verantwortung für das Leben der Eltern übernimmt.

All das können wir durch die Augen von Nina miterleben. Intelligent und selbstbewußt wie sie ist, muss sie doch emotional einen Tiefschlag nach dem anderen einstecken. Doch man kann sagen, sie wächst mit ihren Aufgaben.

Die Autorin leuchtet Ninas Leben mit gleichviel Humor wie auch Einfühlungsvermögen aus, sodass man als Leser das Gefühl hat, mit zu ihrem Freundeskreis zu gehören. "Gespenster" ist ein wundervoll leichter Frauenroman, dessen Tiefe man nicht unterschätzen sollte.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Die Geschichte „Gespenster“ von Dolly Alderton ist als Hörbuch erschienen bei Steinbach_SprechendeBuecher.

Die Protagonistin Nina George ist erfolgreiche Kochbuchautorin, was aber in diesem Buch keine Rolle spielt. Hier erzählt Nina in Ich-Form aus ihrem Single-Dasein und …

Mehr

Die Geschichte „Gespenster“ von Dolly Alderton ist als Hörbuch erschienen bei Steinbach_SprechendeBuecher.

Die Protagonistin Nina George ist erfolgreiche Kochbuchautorin, was aber in diesem Buch keine Rolle spielt. Hier erzählt Nina in Ich-Form aus ihrem Single-Dasein und über den Versuch, über eine Dating-App einen Mann kennenzulernen. Da scheint sich Max als der Richtige herauszukristallisieren. Es funkt zwischen ihnen und es sieht so aus, als ob es ganz schnell auf eine gute Beziehung hinausläuft. Bis Max genauso plötzlich, wie er in Ninas Leben erschienen ist, wieder verschwindet.

Total witzig ist die Geschichte um ihren Zweitnamen, den sie bekommen hat, weil am Tag ihrer Geburt ein Hit von Wham! an Platz 1 der Charts stand.

Leider hat mich das Hörbuch insgesamt nicht überzeugen können. Ich denke, es lag daran, dass ich mich mit der Stimme der Sprecherin überhaupt nicht anfreunden konnte. Gerade zu Beginn klang alles recht eintönig, und wenn es eine Betonung gab, dann war sie in meinen Ohren recht merkwürdig, leider nicht für mich gemacht.

Dennoch hat mir das Verhältnis zu ihrem von Demenz betroffenen Vater und all das, was Nina dazu erzählt, gefallen. Die Gefühle wurden sehr gut transportiert. Leider reicht das aber nicht aus, um meine Begeisterung für das ganze Buch zu wecken.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Klappentext:

Die erfolgreiche Kochbuchautorin Nina George trägt ihren zweiten Vornamen, weil ein Hit von Wham! an ihrem Geburtstag vor 32 Jahren auf Platz 1 der Charts stand. Das beeindruckt Max, den sie von einer Dating-App kennt, und er erobert blitzschnell auf fast …

Mehr

Klappentext:

Die erfolgreiche Kochbuchautorin Nina George trägt ihren zweiten Vornamen, weil ein Hit von Wham! an ihrem Geburtstag vor 32 Jahren auf Platz 1 der Charts stand. Das beeindruckt Max, den sie von einer Dating-App kennt, und er erobert blitzschnell auf fast gefährlich-romantische Weise Ninas Herz. Doch von einem auf den anderen Tag verschwindet nicht nur Max’ Profil in der App, sondern auch der echte Max, so schnell wie er Nina an der Nachtbushaltestelle das ewige Glück versprochen hat, wieder aus ihrem Leben. Gleichzeitig plant Ninas Ex-Freund seine Hochzeit und ihre Kindergartenfreundin erwartet ihr zweites Baby. Und dann scheint Nina endgültig alles zu entgleiten, denn ihr geliebter Vater erkrankt an Demenz.

Sie wünscht sich nichts mehr als das London ihrer Jugend- und Kindertage weiter mit ihren Liebsten teilen zu können, doch die Dinge sind nicht mehr, wie sie einmal waren.

Cover:

Das Cover zeigt die Silhouette einer Frau mit einem Handy in der Hand. Die Hintergrund ist türkis und alles in allem recht einfach gehalten. Das Cover find ich interessant und ungewöhnlich.

Meinung:

Bei diesem Hörbuch bin ich leider ein wenig Zwiespalten. Einerseits find ich die angesprochenen Themen, wie Demenz, verzweifelte Partnersuche und die Schicksale des Lebens sehr berührend, jedoch würde hier die Sachlichkeit und die Fakten ehr zu direkt vermittelt auf Kosten der Gefühle.

Leider widersprach sich hier für mich teilweise der Erzähler bzw. der Erzählstil und das was beschrieben bzw. erzählt wurde. Der Sprecher hatte einen sehr sachlichen und teils distanzierten Tonfall, was es einem zu Beginn recht schwer machte, in die Geschichte hinein zu finden.

Leider konnte mich hier Sprecher und Erzählung nicht ganz überzeugen. Ich kam teils mit der Tonierung und der Sprachweise nicht ganz klar. Teils war es mir zu sachlich und kühl, weswegen Gefühle und Emotionen verborgen blieben.

Auch die Charaktere fand ich hier nicht ganz überzeugend. Nina und auch ihre Mutter scheinen sehr häufig überfordert, Ninas Freunde waren mir teils zu oberflächlich und nicht ganz meins. Einzig berührt, war ich von der Situation und der Geschichte um den demenzkranken Vater und der ganzen Situation dahinter.

Mir war es zeitweise zu langatmig, auch wenn die Schicksalsschläge heftig sind, so haben mich diese nicht immer so emotional erreicht, wie vermutlich gewollt. Mir hat hier einfach etwas gefehlt und es steckt viel mehr Potenzial drin, welches für mich nicht wirklich ausgeschöpft wurde. Was ich selbst sehr schade finde.

Zeitweise war es sehr interessant und auch emotional vor allem, wenn über den Vater erzählt wurde, aber auch humorvolle Momente gibt es hier und die Dating Geschichte ist ganz nett inszeniert. Man erlebt hier ein ständiges auf und ab. Unterhaltung wird hier auf alle Fälle geboten, aber ich denke, dass sich hier die Geister scheiden werden. Denn nicht alles ist so schon rund, wie erhofft und das macht es etwas schwierig, aber auch dies ist Ansichtssache. Mich konnte dies nicht ganz überzeugen, auch wenn es einige tolle und unterhaltsame, sowie spannende, aber auch humorvolle und emotionale Momente gab.

Fazit:

Das Potenzial wurde hier nicht ganz ausgeschöpft und für mich waren Erzählung und Sprecher nicht ganz stimmig

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für