PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Neben seinen großen Romanen erkundet Christoph Ransmayr in einer losen Reihe von in Leinen gebundenen Bändchen »Spielformen des Erzählens«.In den 'Geständnissen eines Touristen' hat Christoph Ransmayr Gespräche, die im Interesse von Journalen wie »Der Spiegel«, »Neue Zürcher Zeitung«, »New York-« und »London Times«, »Corriere della Sera« oder »Le Monde« geführt wurden, in ein fiktives Verhör verwandelt, in dem nach Geschichte und Abenteuer, Politik, Literatur, Kritik, auch dem Verschwinden gefragt wird. Und stets antwortet ein Autor, der nicht als Schriftsteller oder Dich...

Neben seinen großen Romanen erkundet Christoph Ransmayr in einer losen Reihe von in Leinen gebundenen Bändchen »Spielformen des Erzählens«.

In den 'Geständnissen eines Touristen' hat Christoph Ransmayr Gespräche, die im Interesse von Journalen wie »Der Spiegel«, »Neue Zürcher Zeitung«, »New York-« und »London Times«, »Corriere della Sera« oder »Le Monde« geführt wurden, in ein fiktives Verhör verwandelt, in dem nach Geschichte und Abenteuer, Politik, Literatur, Kritik, auch dem Verschwinden gefragt wird. Und stets antwortet ein Autor, der nicht als Schriftsteller oder Dichter sprechen will, sondern lieber als Durchreisender, ja als gelassener, zorniger - oder ratloser Tourist.

»Wer fragt, will Geschichten hören. Wer antwortet, erzählt. Erzählen erfordert Vorstellungskraft, Mitgefühl, fordert das auch von Lesern und Zuhörern - und Rohheit, politische oder religiöse Dummheit, Dogmatismus sind zum Teil ja auch ein ungeheurer Mangel an Vorstellungskraft.«

Die 'Geständnisse eines Touristen' setzen die Reihe der »Spielformen des Erzählens« fort, in der »Eine Bühne am Meer«, »Tirade«, »Verhör« und »Schauspiel einer Heimkehr«, »Bildergeschichte«, »Duett« und »Ansprachen« Varianten einer ebenso vergnüglichen wie vielschichtigen Prosa entwerfen.

In den 'Geständnissen eines Touristen' hat Christoph Ransmayr Gespräche, die im Interesse von Journalen wie »Der Spiegel«, »Neue Zürcher Zeitung«, »New York-« und »London Times«, »Corriere della Sera« oder »Le Monde« geführt wurden, in ein fiktives Verhör verwandelt, in dem nach Geschichte und Abenteuer, Politik, Literatur, Kritik, auch dem Verschwinden gefragt wird. Und stets antwortet ein Autor, der nicht als Schriftsteller oder Dichter sprechen will, sondern lieber als Durchreisender, ja als gelassener, zorniger - oder ratloser Tourist.

»Wer fragt, will Geschichten hören. Wer antwortet, erzählt. Erzählen erfordert Vorstellungskraft, Mitgefühl, fordert das auch von Lesern und Zuhörern - und Rohheit, politische oder religiöse Dummheit, Dogmatismus sind zum Teil ja auch ein ungeheurer Mangel an Vorstellungskraft.«

Die 'Geständnisse eines Touristen' setzen die Reihe der »Spielformen des Erzählens« fort, in der »Eine Bühne am Meer«, »Tirade«, »Verhör« und »Schauspiel einer Heimkehr«, »Bildergeschichte«, »Duett« und »Ansprachen« Varianten einer ebenso vergnüglichen wie vielschichtigen Prosa entwerfen.

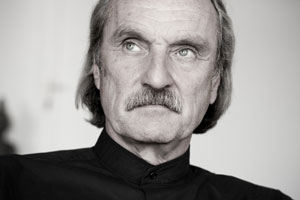

Christoph Ransmayr wurde 1954 in Wels/Oberösterreich geboren und lebt nach Jahren in Irland und auf Reisen wieder in Wien. Neben seinen Romanen 'Die Schrecken des Eises und der Finsternis', 'Die letzte Welt', 'Morbus Kitahara', 'Der fliegende Berg', 'Cox oder Der Lauf der Zeit', 'Der Fallmeister. Eine kurze Geschichte vom Töten' und dem 'Atlas eines ängstlichen Mannes' erscheinen Spielformen des Erzählens, darunter 'Damen & Herren unter Wasser', 'Geständnisse eines Touristen', 'Der Wolfsjäger' (gemeinsam mit Martin Pollack) und 'Arznei gegen die Sterblichkeit'. 2022 erschien die Sammlung von Gedichten und Balladen 'Unter einem Zuckerhimmel' (illustriert von Anselm Kiefer), 2024 der Erzählband 'Als ich noch unsterblich war' sowie der Band 'Egal wohin, Baby' mit Fotografien des Autors. Zum Werk Christoph Ransmayrs erschien der Band 'Bericht am Feuer'. Für seine Bücher, die in mehr als dreißig Sprachen übersetzt wurden, erhielt er zahlreiche literarische Auszeichnungen, unter anderem die nach Friedrich Hölderlin, Franz Kafka, Bertolt Brecht und Heinrich von Kleist benannten Literaturpreise, den Premio Mondello und, gemeinsam mit Salman Rushdie, den Prix Aristeion der Europäischen Union, den Prix du meilleur livre étranger und den Prix Jean Monnet de Littérature Européenne, zuletzt im Jahr 2023 den südkoreanischen Park-Kyung-ni-Preis. Literaturpreise: Anton-Wildgans Preis der österreichischen Industrie (1989), Großer Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste (1992), Franz-Kafka-Preis (1995), Franz-Nabl-Preis der Stadt Graz (1996), Aristeion-Preis der Europäischen Union (1996, gemeinsam mit Salman Rushdie), Solothurner Literaturpreis (1997), Premio Letterario Internazionale Mondello (1997), Landeskulturpreis für Literatur des Bundeslandes Oberösterreich (1997), Friedrich Hölderlin Preis der Stadt Bad Homburg (1998), Nestroy-Preis (Bestes Stück - Autorenpreis) für 'Die Unsichtbare' (2001), Bertolt-Brecht-Literaturpreis der Stadt Augsburg (2004), Heinrich-Böll-Preis (2007), Premio Itas (2009), Premio La voce dei lettori (2009), Premio Gambrinus (2010), Ernst-Toller-Preis (2013), Brüder-Grimm-Preis der Stadt Hanau (2013), Franz-Josef-Altenburg-Preis (2014), Donauland Sachbuchpreis (2014), Fontane-Preis für Literatur (2014), Prix Jean Monnet de Littératures Européennes (2015), Prix du Meilleur livre étranger (2015), Marieluise-Fleißer-Preis (2017), Würth-Preis für Europäische Literatur (2018), Kleist-Preis (2018), Nominierung für den Man Booker International Prize (2018), Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten (2018), Ludwig-Börne-Preis (2020), Premio Navicella d'Oro der Società Geografica Italiana (2023), Park-Kyung-ni-Literaturpreis (2023)

© Magdalena Weyrer

Produktdetails

- Verlag: S. Fischer Verlag GmbH

- Artikelnr. des Verlages: 1010747

- 3. Aufl.

- Seitenzahl: 136

- Erscheinungstermin: 24. März 2004

- Deutsch

- Abmessung: 220mm x 131mm x 17mm

- Gewicht: 228g

- ISBN-13: 9783100629272

- ISBN-10: 3100629272

- Artikelnr.: 12400052

Herstellerkennzeichnung

FISCHER, S.

Hedderichstraße 114

60596 Frankfurt

produktsicherheit@fischerverlage.de

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Samuel Moser ist ein begeisterter Leser von Christoph Ransmayrs Erzählungen, deshalb weiß er: Sie spielen auf Reisen, in der Welt, doch die Welt, die der Autor darstellt, ist seine Erfindung. Fragt sich also, wie Reisen und Erzählen in Beziehung stehen, und Aufschluss darüber, wenn auch - zum Glück! - keinen nüchtern-direkten, hat der Rezensent in diesem "Selbstinterview" gefunden. "Wohin geht der Erzähler nach dem Ende seiner Geschichte? fragt Ransmayr", und seine Antwort, so Moser, "schwankt zwischen Wirklichkeit und Metapher, zwischen Gehen und Erzählen, bis schliesslich das eine zum anderen und beides ununterscheidbar wird". Der Rezensent lobt das Buch als ein ?"wunderbares Lob der Flüchtigkeit" und hat es, zusammen mit der 2003 erschienenen Redensammlung "Die Verbeugung des Riesen" als Teil eines poetischen Programms gelesen - "einer Poetik, die ganz von selbst wieder ein literarischer Text wird, der das Schreiben über das Reisen mitnimmt auf eine neue Reise". Die der Rezensent sehr gerne gemacht hat.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Wer „Atlas eines ängstlichen Mannes“ gelesen hat, ist unweigerlich verloren. Verloren im Universum der Literatur-Droge namens Christoph Ransmayr. Wie es in Selbsthilfegruppen üblich ist, nennt man seinen Namen und gesteht: „Ich bin süchtig“.

Nun ist der …

Mehr

Wer „Atlas eines ängstlichen Mannes“ gelesen hat, ist unweigerlich verloren. Verloren im Universum der Literatur-Droge namens Christoph Ransmayr. Wie es in Selbsthilfegruppen üblich ist, nennt man seinen Namen und gesteht: „Ich bin süchtig“.

Nun ist der schriftstellerische Drogenchemiker Ransmayr aber bekannt dafür, dass er auch ganz gerne experimentiert. Er liebt es, das Design und damit auch die Wirkung seiner Produkte zu verändern, neue „Spielformen des Erzählens“ auszuprobieren.

Stilistisch fast schon konventionelle Romane wie „Die letzte Welt“ und „Morbus Kitahara“ waren es, die ihm überregionale Aufmerksamkeit und internationale Anerkennung einbrachten. Dann aber waren es die kurzen Erzählepisoden seiner vielen Reiseerlebnisse rund um die Welt, die sich im „Atlas eines ängstlichen Mannes“ wie in einem Essay-Band aneinanderreihten.

In „Geständnisse eines Touristen: Ein Verhör“ verbindet er gleich mehrere Komponenten miteinander, die er alle perfekt beherrscht und mit denen er leidenschaftlich gerne spielt, nämlich erzählende Prosa und Fiktion, präsentiert in kleinen Häppchen, die der Leserschaft die Chance geben, mit diesem philosophischen Schnelldenker Schritt zu halten.

In diesem Buch betreibt er zudem – ganz im Sinne einer kapitalistischen Effizienzsteigerung – Literaturrecycling vom Feinsten. Interviews mit ihm und Beiträge über ihn, die irgendwann in den vergangenen Jahren in diversesten internationalen Zeitschriften und renommierten Magazinen veröffentlicht wurden, hat er in diesem Werk zusammengetragen und in ein fiktives Verhör umgewandelt. Protagonist ist einzig und allein der Autor, der die Fragen des unsichtbaren Verhörenden als Einleitung zu seinen Stellungnahmen respektive „Geständnissen“ kurz wiederholt, als hätte er sie nicht richtig verstanden.

Diese Stilform gibt ihm die Gelegenheit, sich zu allen möglichen Lebensthemen zu äußern – zu geschichtlichen Ereignissen und zu Abenteuern, zu Politik und Literatur, zum Schreiben, aber auch zu seinem Umgang mit der Kritik an seinen Werken. In diesem Zusammenhang spart er auch nicht an Selbstkritik an der eigenen Gattung der Schriftsteller. Die „Ahnengalerie der Literaturgeschichte“ sei keine Heldengalerie, sondern ein „Armenhaus und Asyl voller liebes- und geltungssüchtiger Neurotiker“.

Insgesamt ist das Buch zugegebenermaßen sehr schriftstellerei-lastig, was aber überhaupt kein Nachteil ist, sondern für die Leserschaft nichtsdestoweniger eine Vielzahl an bereichernden Erkenntnissen und punktgenau treffenden und gleichzeitig schönen Formulierungen bereithält. Dies sei nur deshalb erwähnt, weil der Titel „Geständnisse eines Touristen“ in dieser Hinsicht falsche Erwartungen weckt. In diesem Buch findet man nicht oder nur kaum die begeisternden Schilderungen seiner Reiserlebnisse und deren sprachlich perfekte Visualisierung, wie man sie aus „Atlas eines ängstlichen Mannes“ im Hinterkopf hat, nein, es sind mehr die universellen, philosophischen Analysen aus der Metaebene, die Ransmayr zum Besten gibt.

Aber auch das ist kein Defizit, kein Abstrich, nur anders, unerwartet, jedoch wie immer maximal intensiv. Nach Sätzen wie

„Heimweh ist vermutlich und grundsätzlich ein Phantomschmerz, weil er sich auf Erinnerungsbilder bezieht, die so oder so ähnlich vielleicht nie existiert haben“

oder

„Wer mit dem Abschied nichts anzufangen weiß, der wird nie etwas überwinden, nie einen Weg finden und nirgendwo ankommen“

muss man zwangsläufig innehalten und die berauschende Wirkung ganz langsam und genießend abklingen lassen, um dann fast schon zwangsläufig auf direktem Weg in die Selbstanalyse einzusteigen.

Warum er all dieses Zitate-Puzzle, all die philosophischen Gedanken, dieses Mosaik anderweitig veröffentlichter Beiträge letztendlich einem Touristen in den Mund gelegt hat, ist eher unlogisch, leicht verwirrend und wird sein Geheimnis bleiben oder das seines Verlages. Diese dadurch verursachte Spur an Verkrampftheit und Verzwungenheit steckt das Gesamtwerk locker weg.

In Summe sind es diese Vielseitigkeit, diese Polyvalenz, die vielen Überraschungseffekte, die Denkanstöße, seine fundierte Lebensweisheit und die Fragezeichen, die diesen Autor Christoph Ransmayr ausmachen, der sich auch als Individuum nicht einfach kategorisieren lässt. Ein Mensch, der sich selbst mit einem sympathischen Augenzwinkern irgendwo zwischen Halbnomade, Weltbürger, hochdekoriertem Autor und wurzelsepphaftem österreichischem Dörfler verortet. Das schlägt sich auch in seinen Werken nieder und das ist es, was ihn immer wieder lesenswert macht.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für