Göttergeschichte

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 1-2 Wochen

12,99 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

6 °P sammeln!

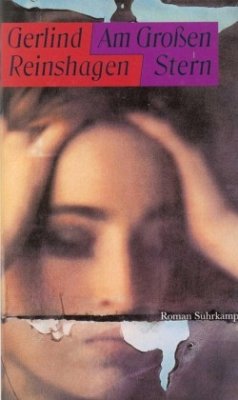

Jeder Mensch schafft sich Vorbilder, Heilige, Götter - und Widersacher. Wehe nur, wenn sie sich selbständig machen und das Regiment übernehmen.R. R., eine junge Frau Mitte der sechziger Jahre in Westberlin, wird eines Tages von Stimmen heimgesucht, die sie aus der Bahn werfen. Wie in einer Art Geisteskrankheit hört sie »ihre Götter« Tag und Nacht sprechen, hört sie streiten, räsonieren, lachen, sie auslachen; sie kann sich nicht vor ihnen retten.Damit gerät sie in eine kaum erträgliche Isolation.Erst allmählich merkt sie, dass es in den Gesprächen und Monologen um ihre eigenen Bef...

Jeder Mensch schafft sich Vorbilder, Heilige, Götter - und Widersacher. Wehe nur, wenn sie sich selbständig machen und das Regiment übernehmen.

R. R., eine junge Frau Mitte der sechziger Jahre in Westberlin, wird eines Tages von Stimmen heimgesucht, die sie aus der Bahn werfen. Wie in einer Art Geisteskrankheit hört sie »ihre Götter« Tag und Nacht sprechen, hört sie streiten, räsonieren, lachen, sie auslachen; sie kann sich nicht vor ihnen retten.

Damit gerät sie in eine kaum erträgliche Isolation.

Erst allmählich merkt sie, dass es in den Gesprächen und Monologen um ihre eigenen Befindlichkeiten zu gehen scheint: wenn zum Beispiel John Lennon und Emily Bronte über Einsamkeit sprechen und wie man sie aushält. Wenn Virginia Woolf und Robert Walser sich gegenseitig ihre »Verrücktheiten« vorrechnen. Wenn Dylan Thomas die Unfruchtbarkeit der heutigen Dichter verflucht (so dass die Geschichten sich von selbst werden fortpflanzen müssen). Und wenn Marilyn Monroe und Che Guevara um »wirkliches Leben« streiten.

Dabei fallen dieses Gespräche im Himmel der Literatur wesentlich schärfer, böser, doch auch leidenschaftlicher aus als die altbekannten des Lukian, und R. R. begreift, dass es nicht darauf ankommt, »sich von den Göttern retten oder unterhalten zu lassen, sondern sie weiterzudenken«.

R. R., eine junge Frau Mitte der sechziger Jahre in Westberlin, wird eines Tages von Stimmen heimgesucht, die sie aus der Bahn werfen. Wie in einer Art Geisteskrankheit hört sie »ihre Götter« Tag und Nacht sprechen, hört sie streiten, räsonieren, lachen, sie auslachen; sie kann sich nicht vor ihnen retten.

Damit gerät sie in eine kaum erträgliche Isolation.

Erst allmählich merkt sie, dass es in den Gesprächen und Monologen um ihre eigenen Befindlichkeiten zu gehen scheint: wenn zum Beispiel John Lennon und Emily Bronte über Einsamkeit sprechen und wie man sie aushält. Wenn Virginia Woolf und Robert Walser sich gegenseitig ihre »Verrücktheiten« vorrechnen. Wenn Dylan Thomas die Unfruchtbarkeit der heutigen Dichter verflucht (so dass die Geschichten sich von selbst werden fortpflanzen müssen). Und wenn Marilyn Monroe und Che Guevara um »wirkliches Leben« streiten.

Dabei fallen dieses Gespräche im Himmel der Literatur wesentlich schärfer, böser, doch auch leidenschaftlicher aus als die altbekannten des Lukian, und R. R. begreift, dass es nicht darauf ankommt, »sich von den Göttern retten oder unterhalten zu lassen, sondern sie weiterzudenken«.