Nicht lieferbar

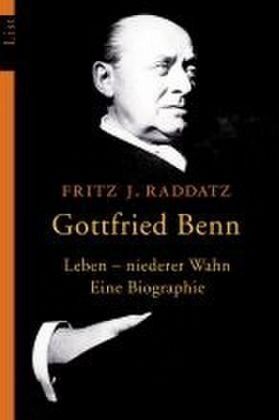

Gottfried Benn

Leben - niederer Wahn. Eine Biographie

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Er war Arzt. Und er war einer der bedeutendsten Dichter seiner Zeit. Als Gottfried Benn 1912 mit seinen expressionistischen Morgue-Gedichten an die Öffentlichkeit trat, war dies wie ein literarischer Paukenschlag ... Fritz J. Raddatz, »der letzte deutsche Expressionist« (Der Tagesspiegel) hat sich auf das Abenteuer eingelassen, die so rätselhafte wie geniale Persönlichkeit Gottfried Benns zu ergründen. Mit analytischer Schärfe gelingt es ihm, ein temperamentvolles, facettenreiches und auch kritisches Porträt des in Leben und Werk so widersprüchlichen Dichters zu zeichnen.