Christoph Meckel gehört seit vielen Jahren zu den prägenden Stimmen der deutschen Poesie. Auch in seinem neuen Band, der Gedichte aus den letzten Jahren versammelt, findet sich wieder die harte Fügung, die verstörenden, zuweilen aggressiven Bilder. Und doch erklingt in seiner Lyrik zuweilen auch ein anderer Ton, ein elegischerer, gelassenerer Rhythmus, der auf Landschaften zurückblickt, auf Orte und Jahre.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Christoph Meckel dichtet gegen das Vergehen an

Mit "Gottgewimmer", so der Titel seines jüngsten Gedichtbandes, zitiert der 1935 in Berlin geborene Christoph Meckel aus seinem vor dreißig Jahren erschienenen, vielleicht schönsten abgründigen Roman über eine erinnerte und damit ihrer Gegenwärtigkeit beraubte Liebe, aus "Licht". "Pfaue sind blühende Hühner", sagt darin die weibliche Hauptfigur, "aber ihre Schreie sind Gottgewimmer." Das Bild, das Meckel in "Licht" für das in den Ohren schmerzende Geräusch des majestätischen Vogels fand, umschreibt eine Diskrepanz zwischen Anschauung und Ausdruck. Der Schöpfungsakt des Schreibenden in "Gottgewimmer" bringt nicht länger Worte, sondern nur noch hilflose Laute hervor - Geräusche, wie man sie üblicherweise von Kranken oder Kindern erwartet.

Fremdheit und Entfremdung durchziehen die Gedichte des Bandes. Die Endlichkeit, die Kreatürlichkeit des Sprechenden, die Hybris des Dichters als Gast in einer Welt, die trotz der Sehnsucht nach Transzendenz keine metaphysischen Gewissheiten bereitstellt, werden im Ausdruck gespiegelt: "Seit er atmete, seinen Namen kannte, / holte er Götter zu sich runter auf die Erde, / stellte Lockvögel-Leiber auf Fels und Küste, / Statuen, Köder aus Stein, unbewegt ohne Stimme, / die Unendlichkeit empfingen / Wut und Gleichmut derer auf Erden gehen ins Leere. Aber sie fahren hinaus zu den Statuen, / die auf der Küste verfallen, erwarten von der Gottheit nichts", heißt es in "Raum".

Schon seit Jahren ist Meckel, dessen frühere Texte neben Düsternis auch viel Luftig- und Leichtigkeit verströmten, dichtend weit mehr in der Verzweiflung als in der Verzückung zu Hause. Religiöse Motive und biblische Wendungen als Versatzstücke der eigenen (dichterischen) Tradition durchziehen nur noch als fernes Echo die mit der Bürde des Alterns und Sterbens ringenden Gedichte. In Zuständen von Unruhe und Schmerz stößt das sprechende Ich dabei immer wieder an die Grenzen der Dichtung: "Das Gedicht ist alt. / Er ist zur Not in ihm untergekommen."

Strophen sind "sterbliche Ware". Und doch steht gegen diese Sprachnot das Verlangen nach Ausdruck. Es bleibt Motor für das Unterfangen dieser schwermütigen Dichtung, die mit einer Beschreibung Paul Celans als "Unendlichsprechung von Sterblichkeit und Umsonst" treffend charakterisiert werden kann. Man wird "Gottgewimmer" nicht anders als mit großem Ernst lesen.

Am eindrücklichsten sind jedoch jene Gedichte, die sich der Vergeblichkeit ihres Unterfangens bewusst sind, sie aber entschieden außer Kraft zu setzen versuchen. In ihnen leuchtet jene Sinnlichkeit und spielerische Leichtigkeit der Sprache auf, die Meckel schreibend immer wieder erlangt hat. So werden aus Worten "Schätze": "Ich werde die Elster mit dem Silberseil fangen / und meine Schreibmaschine in Sicherheit bringen, / auf der ich mit zwei Fingerhutkuppen / sechstausend schöne falsche Adressen aufschrieb. // So wird das lange weitergehn / bis die Große Kiste voll ist und ich lasse sie holen, / damit sie auf die Arche kommt / zu den Bettelschätzen der guten Erde."

BEATE TRÖGER

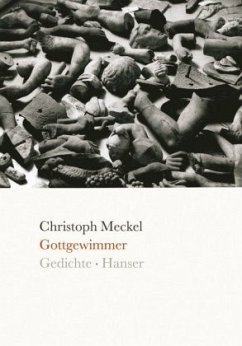

Christoph Meckel: "Gottgewimmer". Gedichte.

Carl Hanser Verlag, München 2010. 80 S. , geb., 14,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension

Der tiefe Ernst in den neuen Gedichten Christoph Meckels macht der Rezensentin die Lektüre nicht eben leicht. Beate Tröger scheint sich zu sehnen nach der spielerischen Leichtigkeit und Sinnlichkeit in früheren Texten des Autors. Hier blitzt sie stets nur kurz auf. Es dominieren Fremdheit und Entfremdung und Bürde des Alters, die Tröger im Ausdruck gespiegelt sieht: "Statuen, Köder aus Stein, unbewegt ohne Stimme?" Eine Schwermut, findet Tröger, wie sie Celan treffend beschreibt als "Unendlichsprechung von Sterblichkeit und Umsonst".

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH