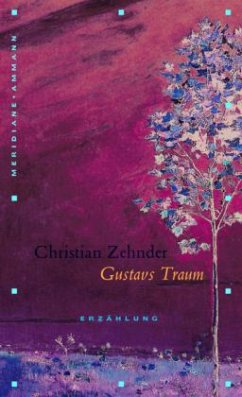

Der trotzige Weg eines Hochsensiblen, der sich nicht in den Lauf der Welt fügen will.

"Ich will nicht Restaurator werden!"Das Erbe des Vaters anzutreten, in seine handwerklichen Fußstapfen zu steigen, dazu wollen sich weder Gustavs Finger recht fügen noch sein Geist. Ein hoch durchlässiges Wesen aus einer längst vergangenen Zeit scheint er zu sein, mit einer Strenge gegenüber einer schnellebigen Welt und jener gewissen Empfindsamkeit, der allenfalls seine geliebte Frau Veronika nahekommt. Eine sprachlos-schweigsame Verbindung hält sie beieinander, denn zusammen müssen sie es aushalten, dieses Schwanken zwischen tiefer Enttäuschung an der Wirklichkeit und dem großen Glück an ihr und an sich. Dominik, ihrer beider Sohn, der, verstört über die mangelnde Lebenskraft seiner Eltern, doch auch unverkennbar ihr Nachkomme und Beschützer ist, muß sich auf seinen eigenen Weg machen, um zu merken, wie fremd auch ihm die Welt mit ihren zeitgenössischen jungen Menschen darin vorkommt. Doch dann begegnet er, fern von zu Hause, der goldhaarigen Juliane, die allein mit ihrem Vater in einem Sandsteinhaus lebt ... Eine feinsinnige Familiengeschichte, erzählt im anachronistischen Ton vertrauter Märchen und Legenden.

"Ich will nicht Restaurator werden!"Das Erbe des Vaters anzutreten, in seine handwerklichen Fußstapfen zu steigen, dazu wollen sich weder Gustavs Finger recht fügen noch sein Geist. Ein hoch durchlässiges Wesen aus einer längst vergangenen Zeit scheint er zu sein, mit einer Strenge gegenüber einer schnellebigen Welt und jener gewissen Empfindsamkeit, der allenfalls seine geliebte Frau Veronika nahekommt. Eine sprachlos-schweigsame Verbindung hält sie beieinander, denn zusammen müssen sie es aushalten, dieses Schwanken zwischen tiefer Enttäuschung an der Wirklichkeit und dem großen Glück an ihr und an sich. Dominik, ihrer beider Sohn, der, verstört über die mangelnde Lebenskraft seiner Eltern, doch auch unverkennbar ihr Nachkomme und Beschützer ist, muß sich auf seinen eigenen Weg machen, um zu merken, wie fremd auch ihm die Welt mit ihren zeitgenössischen jungen Menschen darin vorkommt. Doch dann begegnet er, fern von zu Hause, der goldhaarigen Juliane, die allein mit ihrem Vater in einem Sandsteinhaus lebt ... Eine feinsinnige Familiengeschichte, erzählt im anachronistischen Ton vertrauter Märchen und Legenden.

Schnitte ins eigene Fleisch und ein Ende der Langeweile: die Debütromane der Saison

Nach acht, neun Büchern beginnt alles langsam zu verschwimmen, und alles scheint mit allem zusammenzuhängen: Der Massenmörder mit dem zerrupften grünen Haar, der die Liebhaber seiner Kolleginnen tötet, ist das jetzt derselbe, der die Mutter des kämpferischen Russenmädchens umgebracht hat? Ist es die Mutter, die als Wasserleiche an einem Flussufer gefunden wird, die der Finder am Ufer liegen lässt, weil er lieber auf einer Schwulensexparty versinkt? Und das muss doch dann der Junge von der Zürcher Goldküste sein, der in den Schwulenclubs der Welt noch das letzte Krümelchen Kokain von den Klobrillen schnüffelt. Und wo stand noch mal der Satz "gemeinsame Sommerbetrunkenheit ist etwas vom Schönsten, was es gibt"?

In der deutschen Roman-Debütantenwelt ist gut was los in diesem Herbst. Es gibt unglaublich viel schwulen Sex und sehr wenig blasse Mädchen. Wer also unbedingt einen Trend sucht unter den Büchern der Neubeginner, der kann das schon mal aufschreiben. Außerdem ist der Hang zum Familienroman, der die Geschichte der Vorfahren bis in die Nazizeit zurückerzählt, erst einmal wieder gestoppt worden. Nur noch ein Debüt beschäftigt sich damit. Es gibt einen ganz erstaunlichen Mut zum Pathos, der gern auch mal zum Übermut wird: "Die Schönheit deiner Seele wird uns retten." Zum Beispiel. Hatte man lange nicht gelesen. Handwerklich ist das meiste sehr gut, und wirklich interessant und neu und großartig ist nur weniges.

Den Roman dieses Herbstes, in dem all der Wahnsinn, die Verschwendungssucht und der Untergang beschrieben werden, den hat der fünfundzwanzigjährige Schweizer Pippin Wigglesworth geschrieben. Ein Selbsterfahrungsbericht von der Zürcher Goldküste: junger Mann, unendlich reich, in großer Lebensfeier- und Untergangsstimmung. Die Nase immer voller Koks, die Sätze schnell: "Die Sonne brannte, der Joint flashte, der Alkohol knallte, und die Nase, ja die lief." Muss immer was los sein, das Leben erleben, immer am Abgrund: "und ich schlitzte mir, damit nichts Wesentliches passiert, vorsichtig die Arme auf." Trinken, leben, feiern, tanzen, bis alles weg ist, Geld, Energie, Gesundheit und Verstand. Und am Ende also Nüchternheit, Entzug, Depression und: Buch schreiben. Ein Buch mit vielen schönen Sätzen, aber so gut es in diesen Herbst des Finanzdesasters passt, man hat es halt dann doch schon etwas zu oft gelesen, diese delirierenden Nachtfeiermitschriften.

Auch Gunther Geltinger, 34, beschreibt Exzesse. Exzesse der Liebe. In seinem Roman "Mensch Engel" ist alles weit weniger reich, aber mindestens ebenso existentiell. Das Buch ist herrlich und schauderhaft zugleich. Schon allein, dass der Protagonist "Engel" heißt, nervt ungemein. "Doch Engel fiel", "Mensch Engel" und so weiter, da wird kein Namenspathos ausgelassen. Auch sonst lässt Geltinger nur die größten Worte zu, manchmal halbironisch kommentiert: "Wegen einer einzigen schlaflosen Nacht verhängt er eine Sonnenfinsternis über sein Leben wie Gott bei der Kreuzigung über die Erde!" Es ist eine schwule Initiationsgeschichte, mit der Liebe als blutschwerem Schicksalsbeil über allem. Voller Pathos, Mut und Abstürzen in tiefe Stilblütentäler. Und auch dieser Held schneidet sich auf, ein Riesenschnitt über die ganze Brust: "Der Schmerz war von hoher Intensität und überwältigender Klarheit. Er erlöste ihn vom allgegenwärtigen Brennen unter der Haut, vom quälenden Leergefühl in der Brust." Und wenn auch kein Trend der Themen in den Debüts der Saison auszumachen ist, so doch unbedingt ein Motivtrend. Und das Motiv dieses Herbstes ist die Selbstzerfleischung. Der Schnitt ins eigene Fleisch, mit dem Messer in die eigene Brust oder den Arm hinauf. Bei den wenigsten handelt es sich dabei aber um ein spätes Goetz-Epigonentum. Meist ist die Selbstverletzung das letzte Mittel, einem leeren Leben ein starkes Gefühl abzutrotzen.

Oder, wie es über Loretta, das traurig-suchende Mädchen aus Julia Zanges Kurzroman "Die Anstalt der besseres Mädchen", heißt: "Sie kann sich dem Lauf der Dinge fügen und entscheiden, glücklich zu sein, aber sie möchte die schützende Decke aus Traurigkeit nicht hergeben. Es muss eine radikale Lösung gefunden werden!" Sie schwebt blass und voller Traurigkeit von der Liebe zu Malte weg in eine psychosomatische Klinik, wieder zurück ins Leben, bekommt ein Kind, schwebt weiter in eine Mädchenkommune aufs Land. Alles ein wenig zu blass geschrieben, die Leere mit schönen Worten füllend. Malte sagt: "Du bist wie eine Schaumflocke, die man ständig davor bewahren muss, im Abflussstrudel zu versinken."

Es ist für die Dramaturgie eines Romans manchmal einfach besser, wenn man von Anfang an weiß, woran die Heldin leidet. Und wenn es eben nicht nur die ewige innere Leere ist, sondern zum Beispiel: die Ermordung ihrer Mutter, wie in Alina Bronskys Rasant-Roman "Scherbenpark". Glücksuchend, kämpferisch, phantasievoll und entschlossen, den Mörder ihrer Mutter umzubringen, stapft das Waisenmädchen Sascha durch Südhessen. Sie beschimpft sogar ihre Träume, wenn sie ihr zu langweilig sind, und lebt so ein aufregendes Leben, dass sie am Ende weise seufzen kann: "Ich liebe langweilige Dinge. Sie sind so gemütlich."

Andere schaffen es ja schon, gleich am Anfang mit Gemütlichkeit zu kommen. Da hilft dann auch ein tragischer Todesfall nicht raus. Wenn, wie im Falle von Christopher Kloebles Erstling, die Wollmaus mit der sterbenden Mutter spricht: "Tyyypisch. Immer Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Selbst beiiiim Verrecken." Neben der Erkenntnis, dass Wollmäuse offenbar das Binnen-"I" gern in die Länge ziehen, lässt sich daraus eigentlich nur der dringende Rat zur Flucht aus diesem Buch ableiten. Es ist der einzige Roman, der hier leider nicht zu Ende gelesen werden konnte.

Und auch der jüngste Debütant der Saison, der 24-jährige Benedict Wells aus München, macht einem das Lesen nicht eben leicht, weil er es dem Leser zu leicht machen will. Sein Roman "Becks letzter Sommer", die Geschichte eines Musiklehrers, der in der Förderung der Musiker-Karriere eines Schülers die eigenen Träume verspätet verwirklichen will, ist so routiniert und schablonenhaft geschrieben, dass man zwar staunt, wie sicher er das Handwerk in seinem Alter schon beherrscht, ein interessantes Buch ist es aber leider lange nicht geworden.

Wo wir schon bei schlechter Laune sind: Auch der Fernsehschauspieler Philipp Moog hätte jetzt nicht unbedingt sein Schriftstellertalent ausprobieren müssen. Sein Kriminalroman "Lebenslänglich" ist ein Angeberbuch voller Klischees und schlechter Witze. "Ich schlage mich tapfer durch dieses Leben, in das du mich gefickt hast", schreibt er an seinen Vater in sein Tagebuch. Ein hässlicher Bankangestellter tötet die Liebhaber seiner Kolleginnen. Mit dem ersten Mord geht es gleich los, und vielleicht ist das Penetranteste an dem Buch, wie der tausendschöne Schauspieler Moog die Hässlichkeit seines Alter Ego beschreibt, immer wieder: "Ich sehe aus wie ein Schwein. Die roten Haare." "Kleiner Pimmel", "Haare auf den Schultern". Ja, ja, ja. Und das Motto des Buchs: "Erfolg durch Schönheit ist die schleichendste aller Krankheiten." Auch wenn das sicher mal eine schöne Liste wäre: schleichende Krankheiten, Platz eins bis zehn, aufsteigend in zunehmend schleichender Richtung, muss man doch leider sagen, unter so viel Willen zur bösen Hässlichkeit ist das kleine, schwache Buch leider zusammengebrochen. Besser ist da die unglaublich altertümelnde Erzählung "Gustavs Traum" des 25-jährigen Schweizers Christian Zehnder. Die Geschichte ist einfach: Der Vater stirbt, der Sohn verweigert die Nachfolge. Fremd in der Welt, fremder kann man kaum sein. Und das beglaubigt durch eine fremde Sprache aus einer anderen Zeit. Nur Gefühl und leise Innenschau: "Wo immer möglich, strebte er danach, in Stimmungen aufzugehen. Sah er ein geeignetes Detail, und sei es ein Lichtstrahl, setzte er sich und wartete, bis die Gedanken verschwammen." Die Geschichte ist nur hundert Seiten lang, länger hätte man es auch nicht ertragen. Aber auf dieser kurzen Distanz ist es schön.

Der "aspekte"-Preis für das beste Debüt des Jahres wurde gerade unverständlicherweise der in Argentinien geborenen und in Berlin lebenden María Cecilia Barbetta zugesprochen. Der Roman einer träumenden Schneiderin in der Änderungsschneiderei "Los Milagros" wird mit allerlei Schnittmustern und bunten Bildern auf den Seiten präsentiert. Die ersetzen aber auch nicht, was der Geschichte fehlt: ein Zentrum, ein Kern. "Im gleichen Zuge wollte sie die eigene Leere stopfen mit beruhigenden Gedanken und lukullischen Aktivitäten." Ach, ach.

Was manchen Büchern an Handlung und innerer Notwendigkeit fehlt, hat Zora del Buonos Buch "Canitz' Verlangen" im Überfluss. Zwischen dem Fund einer Wasserleiche am Ufer der Spree bis zur Aufdeckung eines unglaublichen Familiengeheimnisses, das im Massenselbstmord Hunderter Frauen aus Angst vor den heranstürmenden Russen in Demmin im Frühjahr 1945 begründet ist, liegen nur 150 Seiten. Unglaublich komprimiert, präzise und kühl schreibt sich del Buono durch die Zeitgeschichte und auf das dramatische Ziel zu. Nur die etwas penetrant eingestreuten Hinweise auf die Kulturgeschichte der Wasserleiche in Literatur und Wissenschaft stören ein wenig.

Mathias Gatza hat den schönsten Debütroman des Herbstes geschrieben. Gatza ist auch kein klassischer Debütant, er war schon Verleger, Lektor, ein Vollprofi der deutschen Literatur. Sein Roman "Der Schatten der Tiere" ist die Geschichte einer Freundschaft zweier Sonderlinge, eines Mathematikers, der Staudämme im Urwald baut, und eines Verlegers mit einer großen Leidenschaft für Zootiere. Der Mathematiker stirbt, der Verleger verliebt sich in die Freundin des Verstorbenen. Eine Liebesgeschichte über Bücher, Tiere, Trunksucht und Wahn.

Der Erzähler hat einen weisen Rat an einen jungen Schriftsteller, den er beim Trinken trifft: "Dichtung überdauert nur als Gemurmel von angetrunkenen Schamanen, Esoterikern mit stickigen Ahnengalerien, die niemals Entscheidungen treffen müssen. Mein lieber Orpheus, Sie werden in Ihren jungen Jahren in Häkelkreisen und Literaturhäusern gebildeten Muttis vom Vermodern vorsingen; und wenn Sie preisgekrönt denn selbst vermodern, werden die jungen Mädchen kommen und Ihnen dabei zusehen."

VOLKER WEIDERMANN

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension

Rezensent Rolf-Bernhard Essig kann sich mit Christian Zehnders Erzählung "Gustavs Traum" nicht wirklich anfreunden. Zeitlose Themen wie Veränderung, Sehnsucht nach dem Verschwundenen, Enttäuschungen, Jahreszeiten sieht er von dem Autor behandelt und zwar in "alter Manier", jenseits des modernen oder auch nur zeitgenössischen Erzählens. Zehnders Sprache wirkt auf Essig, "als sei seit Eichendorffs Tod ein Monat erst vergangen". Das Epigonale scheint Essig hier Programm, er sieht Stifters "sanftes Gesetz" walten, vernimmt den hohen Ton Hölderlins und die Eindringlichkeit von Büchners Lenz, findet zahllose romantische Motive und Konstellationen. Und fragt schließlich, was das Ganze eigentlich soll. Eine Antwort darauf hat er nicht. Immerhin hat ihm die Lektüre manchmal ein wenig Vergnügen bereitet, manchmal auch Bauchgrimmen. "Doch am Ende löst sich", so der Rezensent, "das Zauberwerk rasch auf in nichts."

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH