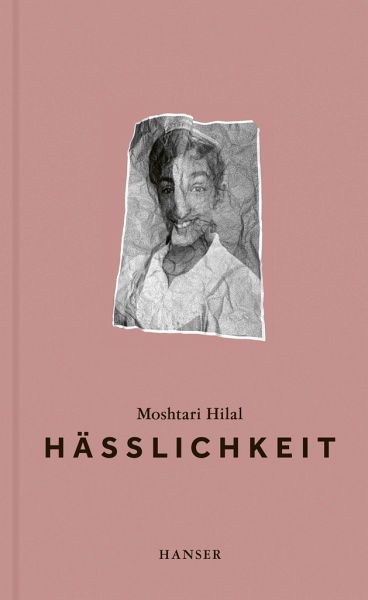

Moshtari Hilal

Gebundenes Buch

Hässlichkeit

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Vom Sehen und Gesehenwerden, von Selbstbildern und Selbstzweifeln - Moshtari Hilal schreibt über HässlichkeitDichte Körperbehaarung, braune Zähne, große Nasen: Moshtari Hilal befragt Ideen von Hässlichkeit. In ihrem einzigartigen Buch schreibt sie von Beauty Salons in Kabul als Teil der US-Invasion, von Darwins Evolutionstheorie, von Kim Kardashian und von einem utopischen Ort im Schatten der Nase. Ihre Erkundungen, Analysen und Erinnerungen, ihre Bildzitate und eigenen Zeichnungen führen in jenen innersten Bereich, in dem jedes Selbstverständnis auf dem Prüfstand steht. Warum fürcht...

Vom Sehen und Gesehenwerden, von Selbstbildern und Selbstzweifeln - Moshtari Hilal schreibt über HässlichkeitDichte Körperbehaarung, braune Zähne, große Nasen: Moshtari Hilal befragt Ideen von Hässlichkeit. In ihrem einzigartigen Buch schreibt sie von Beauty Salons in Kabul als Teil der US-Invasion, von Darwins Evolutionstheorie, von Kim Kardashian und von einem utopischen Ort im Schatten der Nase. Ihre Erkundungen, Analysen und Erinnerungen, ihre Bildzitate und eigenen Zeichnungen führen in jenen innersten Bereich, in dem jedes Selbstverständnis auf dem Prüfstand steht. Warum fürchten wir uns vor dem Hässlichen? Poetisch und berührend, intim und hochpolitisch erzählt Moshtari Hilal von uns allen, wenn sie von den Normen erzählt, mit denen wir uns traktieren.

Moshtari Hilal ist Künstlerin, Kuratorin und Autorin, sie lebt in Hamburg. Sie studierte Islamwissenschaft in Hamburg, Berlin und London mit Schwerpunkt auf Gender und Dekoloniale Studien und ist Mitgründerin des Kollektivs Afghan Visual Arts and History sowie des Rechercheprojekts Curating Through Conflict with Care. Bei Hanser erschien zuletzt "Hässlichkeit" (2023).

Produktdetails

- Verlag: Hanser

- Artikelnr. des Verlages: 505/27682

- 6. Aufl.

- Seitenzahl: 222

- Erscheinungstermin: 4. September 2023

- Deutsch

- Abmessung: 209mm x 128mm x 21mm

- Gewicht: 349g

- ISBN-13: 9783446276826

- ISBN-10: 3446276823

- Artikelnr.: 66031254

Herstellerkennzeichnung

Carl Hanser Verlag

Vilshofener Straße 10

81679 München

info@hanser.de

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Nicht nur als Sachbuch, sondern als "Kunstwerk" würdigt Rezensentin Christiane Lutz dieses Buch der Künstlerin, Kuratorin und Autorin Moshtari Hilal, die sich essayistisch und autobiografisch, in Gedichten, Fotos und Collagen mit dem Thema "Hässlichkeit" auseinandersetzt. Die Kritikerin liest, wie Hilal unter ihrer angeblich zu großen Nase litt und erfährt, dass Jacques Joseph, einer der ersten plastischen Chirurgen, bereits Anfang des 20. Jahrhunderts "jüdisch wirkende Nase" operierte. Dass das Schönheitsideal westlich und auch "rassistisch" geprägt ist, legt ihr die Autorin ebenfalls dar: So erscheine relative Haarlosigkeit an den Oberarmen von Frauen als schön. Als hässlich gelten in unserer Gesellschaft zudem Krankheit, Tod, Armut, entnimmt Lutz dem Buch. Dass Hilal nicht dem Versuch der Selbsttherapie erliegt, verbucht die Kritikerin als Gewinn.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

"Moshtari Hilal ist keine Körperaktivistin, keine Body-Positivity-Predigerin, die unsere Idee von Schönheit erweitern will. Komplett inklusiv könne sie ohnehin nicht sein, niemals könnten wir alle als schön gelten. Stattdessen will Hilal Hässlichkeit anerkennen und umarmen. Frieden schließen mit der Hässlichkeit ist ein Prozess, der Ausdauer, Resilienz und Mut erfordert. Wer diesen Weg gehen will, findet in Moshtari Hilal eine inspirierende Begleiterin." Alexandra Friedrich, NDR Kultur, 05.09.23 "Noch etwas schafft das Buch fast wie nebenbei: Wer es liest, schaut sich danach sehr viel liebevoller im Spiegel an. Und wie ungemein wertvoll das ist, wissen wir alle nur zu gut." Marlene Halser, Berliner Zeitung, 02.09.23 "Das Buch geht über die

Mehr anzeigen

pure Frage nach schön oder hässlich hinaus und fragt, ob physische Attribute in menschliche Eigenschaften übersetzt werden können und sollen. Ein unglaublich spannendes und erhellendes Buch!" Christa Nebenführ, Buchkultur, 25.08.23 "Was 'Hässlichkeit' besonders macht, ist die eigenwillige Form des Textes: eine Mischung aus essayistischen Passagen, autobiografischen Texten, Gedichten, persönlichen Fotos und Collagen, auf denen sehr oft die Nase der Autorin zu sehen ist. Sie nähert sich dem Begriff der Hässlichkeit von allen Seiten, emotional und rational, was fragmentarisch wirkt, aber nicht unausgereift. Ihre Argumente sind stichhaltig. Das Persönliche mischt sich mit dem Recherchierten, das Gestaltete mit dem Wissenschaftlichen. Man sollte 'Hässlichkeit' daher auch als Kunstwerk begreifen, nicht nur als Sachbuch. Als dieser Hybrid ist 'Hässlichkeit' bestechend." Christiane Lutz, Süddeutsche Zeitung, 11.10.23 "Eine Erkenntnis, die man aus ,Hässlichkeit' zieht: Das Gegenteil von Hässlichkeit ist nicht Schönheit, sondern Liebe. Und es ist auch klar, was zu tun ist: Wir müssen in die Welt, in die unvorhersehbare Wirklichkeit hineintreten. Und im Wissen darum, dass wir in der Akzeptanz unserer Menschlichkeit und Sterblichkeit Versöhnung finden, Erfahrungen sammeln. Erfahrungen, die uns zeigen, was ein Körper alles erträgt und aushält." Nora Zukker, Tages-Anzeiger, 15.11.2023

Schließen

… bis ein Körper einfach nur noch ein Körper sein darf

„Hässlichkeit“ von Moshtari Hilal ist ein wirklich besonderes Buch: gleichzeitig sehr persönlich und mutig, poetisch und berührend, aber auch sehr politisch und aktuell.

Das Buch könnte man am …

Mehr

… bis ein Körper einfach nur noch ein Körper sein darf

„Hässlichkeit“ von Moshtari Hilal ist ein wirklich besonderes Buch: gleichzeitig sehr persönlich und mutig, poetisch und berührend, aber auch sehr politisch und aktuell.

Das Buch könnte man am ehesten als Essay bezeichnen, es ist auf jeden Fall einzigartig.

Moshtari Hilals Erkundungen, Analysen und Erinnerungen, Bildzitate und eigenen Zeichnungen zum Thema „Hässlichkeit“ und Schönheit/Schönheitsideale ist wirklich wertvoll.

Es handelt vom "Hass in der Hässlichkeit und vom Abseits und Gegensatz des Schönen."

Warum fürchten wir uns vor dem Hässlichen?

Woher kommt der Hass in der Hässlichkeit?

Das Buch ist eine wahre Bereicherung und bekommt von mir eine ganz klare Leseempfehlung!

„Der Blick dreht sich: hässlich ist nicht, wer angesehen wird, sondern wer mit der Intention der Entmenschlichung ansieht. Wie schauen wir auf abweichende Körper zurück, welches Interesse lässt uns auf diese Körper schauen? Oder sollten wir einfach gar nicht schauen, ist es an der Zeit, den Blick abzuwenden und auf uns selbst zu richten? Wessen Blick übernehmen wir, wohin wir uns auch wenden, in wessen Tradition steht unser Sehen?“

„Mit diesem Verständnis gibt es keine Hässlichkeit, die biologisch war oder ästhetisch zeitlos ist. Niemand ist hässlich, ohne angesehen zu werden, ohne den Kontrast, den Gegensatz, den Vergleich. Kein Vergleich ist universell, statisch und zeitlos. Wenn aber Hässlichkeit immer wieder allein durch unser soziales Miteinander geschaffen wird, welche Form von Gesellschaft braucht dann keine Hässlichkeit?"

"Die Versöhnung, die ich suche, soll den spaltenden Gegensatz auflösen, der alles bis hier bestimmte. Immer dann, wenn Schönheit ebenso wie Normalität die Hässlichkeit im Kontrast zu sich verlangen. Versöhnung bedeutet, diesen Gegensatz abzuschaffen durch Zusammenhang und Verständnis - bis ein Körper einfach nur noch ein Körper sein darf und Bilder in niemandes Haut mehr einschneiden.“

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Ein schwer zu beschreibendes Buch. Einerseits persönliche Erfahrungen, gleichzeizig viele Informationen und dazu noch künstlerische Elemente. Das Buch ist in mehrere Abschnitte eingeteilt, die unterschiedliche Aspekte der "Hässlichkeit" betrachten und aufarbeiten. An einigen …

Mehr

Ein schwer zu beschreibendes Buch. Einerseits persönliche Erfahrungen, gleichzeizig viele Informationen und dazu noch künstlerische Elemente. Das Buch ist in mehrere Abschnitte eingeteilt, die unterschiedliche Aspekte der "Hässlichkeit" betrachten und aufarbeiten. An einigen Stellen hätte ich mir eine persönlichere Note gewünscht und gegen Ende fand ich den Zusammenhang nicht mehr so passend.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Hässlichkeit ist politisch!

In Hässlichkeit von Moshtari Hilal treffen Essay, Poesie und Bildkunst aufeinander und schaffen so Raum um das Geschriebene, wirken zu lassen, zu durchdenken und aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. In ihre Betrachtungen fließen popkulturelle …

Mehr

Hässlichkeit ist politisch!

In Hässlichkeit von Moshtari Hilal treffen Essay, Poesie und Bildkunst aufeinander und schaffen so Raum um das Geschriebene, wirken zu lassen, zu durchdenken und aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. In ihre Betrachtungen fließen popkulturelle Bezüge ebenso mit ein wie wissenschaftliche Texte, und nicht zuletzt ihre sehr persönlichen Erfahrungen und Emotionen.

Deutlich wird, beim Konzept von Hässlichkeit geht es letztlich um Hass, und damit in seiner politischen Dimension auch um Macht, Deutungsmacht und Unterdrückung. Dies wird nicht nur bei den offensichtlichen Beispielen im Kolonialismus deutlich, sondern auch im Alltag, es geht um Über- und Unterordung, andere zu degradieren aufgrund ihres Aussehens, Zugänge einzuschränken oder gar vollständig zu verweigern. Immer wieder schafft Hilal Bezüge zur Funktion von Hässlichkeit im Kapitalismus, für Rassismus und Verhinderung von Gleichberechtigung.

Die anekdotenhafte Referenz zu anderen Autoren und insbesondere wissenschaftlichen Theorien und Veröffentlichungen, war mir jedoch oft zu oberflächlich. Hier hätte ich mir mehr wirkliche Auseinandersetzung und Analyse gewünscht.

Wirklich stark wird das Buch, wenn Hilal über ihre eigenen Erfahrungen berichtet, persönlich wird, und deutet. Hiervon hätte ich mir mehr gewünscht und denke es hätte das Buch bereichert.

So bleibt für mich ein wenig verschenktes Potential bei diesem wichtigen Thema und, mit kleinen Abstrichen, durchaus gelungenen Buch von Moshtari Hilal!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

»Ich würde Anwältin werden wie die Anwältinnen in den amerikanischen Serien, die um 20:15 Uhr in unserem Wohnzimmer liefen, durch Gerichtssäle, durch Manhattan, durch unseren Bildschirm. Ich würde anziehend sein. Blicke auf mich ziehen, sie halten und mir hinterher …

Mehr

»Ich würde Anwältin werden wie die Anwältinnen in den amerikanischen Serien, die um 20:15 Uhr in unserem Wohnzimmer liefen, durch Gerichtssäle, durch Manhattan, durch unseren Bildschirm. Ich würde anziehend sein. Blicke auf mich ziehen, sie halten und mir hinterher schauen lassen.« | 16

So und anders schildert die Autorin die Kindheitsvisionen ihrer weiblichen Zukunft. Moshtari Hilal ist Manhattan geworden und mehr als das. Auf 220 Seiten zeichnet sie die Kartographie ihrer Hässlichkeit. Die nicht zufällige Fixierung auf Nase, Haut und Körperbehaarung, die sie auch in ihrer Kunst thematisiert, spickt sie in diesem Essay mit Autobiographischem und Auszügen ihrer Werke. Sie fügt Gedanken und historisches Wissen zu den internalisierten Weißen und oft explizit rassistischen Traditionen einer hellen reinen haarlosen Haut und einer zierlichen Nase hinzu und stößt auf die Codes, Disziplinierungen und Begrenzungen der rassifizierten, objektifizierten Linien von Schönheit und Hässlichkeit.

Die Mischung aus Erfahrungen, Lyrik, Kunst, Phänomenen, Geschichte und Forschung ist gelungen. Im Sound ist Hässlichkeit leise, provokant, nüchtern und emotional. Durch ihre Werke werden optische Sinneskanale mit angesprochen.

Hilal lässt nachdenken über Schönheit und Hässlichkeit, sie zeigt, wie wirkmächtig Schönheitsideale gerade für Frauen insb. rassifizierte Frauen sind und wie sie sanktionieren. Der Wunsch, diese beiseite zu legen, vom Objekt zum Subjekt die Kontrolle über den eigenen Körper zu finden, scheint durch, die Fallstricke und Begrenzungen ebenso. Hilal zieht soghaft in ihre Gedanken und biographisch gereiften Standpunkte. Ihre in Worte und Werke übersetzten Erfahrungen und das Sichtbarmachen der unbehaglichen Traditionen überzeugen. Hilal erzeugt auch Reibung, denn hier schreibt eine Frau, die in vielerlei Hinsicht Schönheitsidealen entspricht, auch mit ihnen spielt und es lässt sich ergänzen, weiterdenken, erfragen und erspüren. Wie viel Sanktionierung steckt in Hässlichkeit? Was bedeutet Ästhetik, was kann sie bedeuten und wird sich nicht immer Leid und Ausschluss damit verbinden?

Gibt es Schönheit und Hässlichkeit beyond? Hilal weitet ihre Gedanken auf Gesundheit, Krankheit, Behinderung, Alter und Tod aus und es gelingt auch hier, doch gewinnt sie am meisten mit der Auseinandersetzung mit Dimensionen, die sie persönlichst berühren.

Aber wow, Hässlichkeit denkt und wirkt in mir weiter, verbindet sich mit eigenen Sanktionierungserfahrungen und Profitationen. Der Text lässt mich suchen nach Subversion, denn ich bin ein hoffnungsloser Fall. Das Warten auf diesen inspirierenden Essay zum Thema Ästhetik und Hässlichkeit hat sich gelohnt.

Sehr empfehlenswert.

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für