Hannah Arendt / Gershom Scholem Der Briefwechsel

1939-1964

Herausgegeben: Knott, Marie Luise

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

58,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

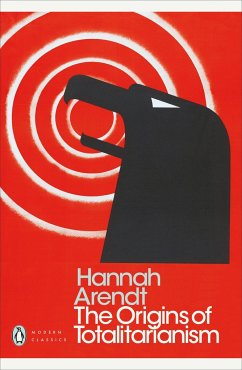

»Juden sterben in Europa und man verscharrt sie wie Hunde.« So schließt der Brief, in dem Hannah Arendt im Oktober 1940 Gershom Scholem mitteilt, daß sich Walter Benjamin auf der Flucht vor den Nazis das Leben genommen hat. In Zeiten größter Bedrohung beginnt eine Korrespondenz, die getragen ist vom Engagement für das Werk des gemeinsamen Freundes und in der von New York und Jerusalem aus immer die Welt des europäischen Judentums im Blick bleiben wird. Im Auftrag der Jewish Cultural Reconstruction, deren Ziel die Rettung der von den Nazis geraubten jüdischen Kulturgüter ist, reisen H...

»Juden sterben in Europa und man verscharrt sie wie Hunde.« So schließt der Brief, in dem Hannah Arendt im Oktober 1940 Gershom Scholem mitteilt, daß sich Walter Benjamin auf der Flucht vor den Nazis das Leben genommen hat. In Zeiten größter Bedrohung beginnt eine Korrespondenz, die getragen ist vom Engagement für das Werk des gemeinsamen Freundes und in der von New York und Jerusalem aus immer die Welt des europäischen Judentums im Blick bleiben wird. Im Auftrag der Jewish Cultural Reconstruction, deren Ziel die Rettung der von den Nazis geraubten jüdischen Kulturgüter ist, reisen Hannah Arendt wie auch Gershom Scholem in den frühen Nachkriegsjahren erstmals wieder nach Deutschland. Dieses weitgehend unbekannte Kapitel in beider Geschichte wird über die Briefe hinaus durch bislang unveröffentlichte Berichte Hannah Arendts von ihrer Deutschlandreise 1949/50 dokumentiert. 1963 erscheint Hannah Arendts Buch Eichmann in Jerusalem. Ihre darin geäußerte Kritik an jüdischen Repräsentanten während der Zeit der Shoah wird von Gershom Scholem in einer auch öffentlich ausgetragenen Kontroverse radikal verworfen: Der über mehr als zwei Jahrzehnte aufrechterhaltene Dialog in Briefen endet im Schweigen.Der erstmals publizierte Briefwechsel von Hannah Arendt und Gershom Scholem ist ein einzigartiges zeithistorisches Dokument: eine Auseinandersetzung über entscheidende Fragen jüdischer Geschichte und jüdisches Selbstverständnis nach der Shoah, geführt von zwei der bedeutendsten Denker deutsch-jüdischer Herkunft im 20. Jahrhundert.