Nicht lieferbar

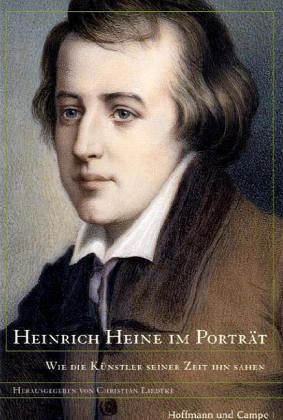

Heinrich Heine im Portrait

Wie die Künstler seiner Zeit ihn sahen

Herausgegeben: Liedtke, Christian;Mitarbeit: Heine, Heinrich

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Heinrich Heine hat viele Gesichter - das zeigt sich auch in den Bildern, die sich die Maler seiner Zeit von ihm gemacht haben: Sie sind so bunt und vielfältig wie die Ansichten dieses Klassikers. Der repräsentative Bildband mit zahlreichen, teilweise farbigen Abbildungen erzählt die Geschichten der Heine-Porträts, ihrer Entstehung und Überlieferung, und zeigt Heine im Umgang mit deutschen wie europäischen Künstlerkreisen.