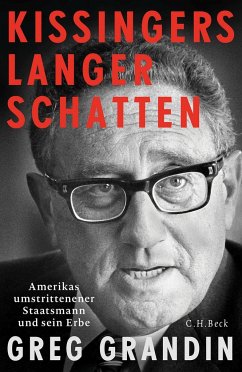

Henry Kissinger

Wächter des Imperiums

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Henry Kissinger, ein Scheinriese, der immer kleiner wird, je näher man ihm kommt. Auf diesen Nenner lässt sich sein politisches Denken und Handeln bringen. Zugleich verstand er es, sich zur Marke in Übergröße zu machen, egal, ob als Sicherheitsberater zweier amerikanischer Präsidenten, als Außenminister, Elder Statesman, Bestsellerautor, Politikberater oder Orakel. Sich immer im Gespräch zu halten, war und ist Kissingers größter Erfolg. Gestützt auf eine Vielzahl unbekannter Quellen, rekonstruiert Bernd Greiner das Leben eines Mannes, der für die Macht lebte und in die Geschichte e...

Henry Kissinger, ein Scheinriese, der immer kleiner wird, je näher man ihm kommt. Auf diesen Nenner lässt sich sein politisches Denken und Handeln bringen. Zugleich verstand er es, sich zur Marke in Übergröße zu machen, egal, ob als Sicherheitsberater zweier amerikanischer Präsidenten, als Außenminister, Elder Statesman, Bestsellerautor, Politikberater oder Orakel. Sich immer im Gespräch zu halten, war und ist Kissingers größter Erfolg. Gestützt auf eine Vielzahl unbekannter Quellen, rekonstruiert Bernd Greiner das Leben eines Mannes, der für die Macht lebte und in die Geschichte eingehen wollte ? mit allen Mitteln und um fast jeden Preis.

Der Riese taumelte. Amerika führte einen Krieg, der nicht zu gewinnen war, seine Wirtschaft lebte auf Pump, mächtige Konkurrenten machten seinen Führungsanspruch streitig, die politische Elite war zerstritten wie selten zuvor. Ratlosigkeit und Zeitdiagnose im Panikmodus, wohin man auch blickte. Was macht eine Weltmacht, wenn ihr die Macht entgleitet? Wo war Amerikas Platz in einer multipolaren Welt? Welche Rolle sollten Militär und Diplomatie künftig spielen? War es ratsam, sich dem Wandel entgegenzustellen, ihn gar auf halten zu wollen? Oder musste von Grund auf neu über Ordnung und Sicherheit nachgedacht werden? Als diese Fragen Ende der 1960er Jahre auf die Tagesordnung drängten, betrat Henry Kissinger die große Bühne. In jungen Jahren vor den Nazis geflohen, schrieb er in der neuen Heimat eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Für die einen ist er unwiderstehlich, für andere unausstehlich und für alle unvermeidlich. Noch heute ist Kissinger aktuell ? auf verstörende Weise und in jedem Fall anders, als er es selbst gerne hätte. Denn er wollte Grenzen verschieben, die nicht mehr zu verschieben waren. Im Grunde spiegelt seine Karriere ein Dauerproblem amerikanischer Außenpolitik und die Antiquiertheit ihrer bevorzugten Leitideen: Vorherrschaft, Wille zur Gewalt, Mehrung eigener Macht durch die Angst der anderen.

Der Riese taumelte. Amerika führte einen Krieg, der nicht zu gewinnen war, seine Wirtschaft lebte auf Pump, mächtige Konkurrenten machten seinen Führungsanspruch streitig, die politische Elite war zerstritten wie selten zuvor. Ratlosigkeit und Zeitdiagnose im Panikmodus, wohin man auch blickte. Was macht eine Weltmacht, wenn ihr die Macht entgleitet? Wo war Amerikas Platz in einer multipolaren Welt? Welche Rolle sollten Militär und Diplomatie künftig spielen? War es ratsam, sich dem Wandel entgegenzustellen, ihn gar auf halten zu wollen? Oder musste von Grund auf neu über Ordnung und Sicherheit nachgedacht werden? Als diese Fragen Ende der 1960er Jahre auf die Tagesordnung drängten, betrat Henry Kissinger die große Bühne. In jungen Jahren vor den Nazis geflohen, schrieb er in der neuen Heimat eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Für die einen ist er unwiderstehlich, für andere unausstehlich und für alle unvermeidlich. Noch heute ist Kissinger aktuell ? auf verstörende Weise und in jedem Fall anders, als er es selbst gerne hätte. Denn er wollte Grenzen verschieben, die nicht mehr zu verschieben waren. Im Grunde spiegelt seine Karriere ein Dauerproblem amerikanischer Außenpolitik und die Antiquiertheit ihrer bevorzugten Leitideen: Vorherrschaft, Wille zur Gewalt, Mehrung eigener Macht durch die Angst der anderen.