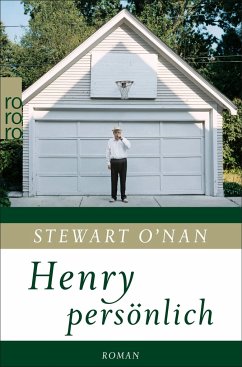

Seit fast fünfzig Jahren ist Henry Maxwell verheiratet - mit Emily, bekannt aus O'Nans hinreißendem Bestseller "Emily, allein". Im neuen Roman steht er im Zentrum, vielmehr die Ehe von Emily und ihm. Die beiden leben in Pittsburgh, Emily kocht, und Henry macht den Abwasch. Sie hält die Kontakte zu Nachbarn und Familie, und wenn sie ihm davon erzählt, hört er ihr immer gerne zu. Er repariert, was im Haus kaputt geht, trifft sich mit Freunden zum Golfen, engagiert sich im Kirchenvorstand und lädt - zu besonderen Anlässen - Emily ins Restaurant ein. Es ist das Porträt eines liebenswert-verschrobenen Mannes, der am Ende seines Lebens erkennt, dass das Alter nicht etwa eine Sackgasse, sondern voller Überraschungen ist.

Dass "Henry persönlich" zu einem weiteren Glanzstück in einer inzwischen wahrlich beeindruckenden Schriftsteller-Karriere gerät, ist Stewart O'Nans fabelhaften Kunst geschuldet, vermeintlich Gewöhnliches in einen ungewöhnlich guten Rahmen zu setzen. Torben Rosenbohm SonntagsZeitung Oldenburg 20191102