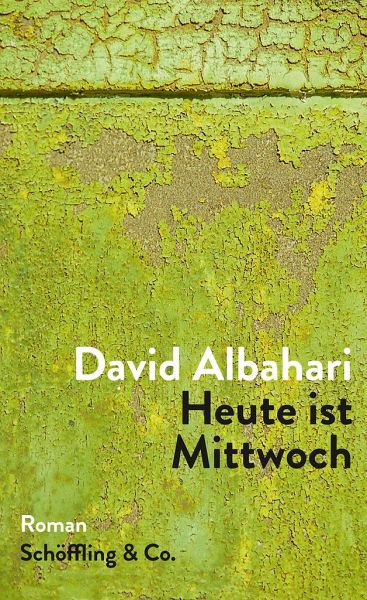

Heute ist Mittwoch

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

»Heute ist Mittwoch« - der Tag, an dem ein Mann seinen älteren, an Parkinson erkrankten Vater zu Untersuchungen begleiten muss. Auf einem ihrer Spaziergänge am Donaukai des Belgrader Vororts Zemun entlang erblickt der bis dahin schweigsame Vater einen Mann, der in ihm böse Erinnerungen weckt, und beginnt aus seinem Leben zu erzählen. Einst gefürchteter Parteiaktivist und Geheimdienstmitarbeiter, hat er Menschen brutal und ohne Skrupel schikaniert. Als sich eines seiner Opfer rächt und ihn als Stalinisten anzeigt, verbannt man ihn in das berüchtigte Arbeitslager auf Goli otok in der Ad...

»Heute ist Mittwoch« - der Tag, an dem ein Mann seinen älteren, an Parkinson erkrankten Vater zu Untersuchungen begleiten muss. Auf einem ihrer Spaziergänge am Donaukai des Belgrader Vororts Zemun entlang erblickt der bis dahin schweigsame Vater einen Mann, der in ihm böse Erinnerungen weckt, und beginnt aus seinem Leben zu erzählen. Einst gefürchteter Parteiaktivist und Geheimdienstmitarbeiter, hat er Menschen brutal und ohne Skrupel schikaniert. Als sich eines seiner Opfer rächt und ihn als Stalinisten anzeigt, verbannt man ihn in das berüchtigte Arbeitslager auf Goli otok in der Adria. Dass er so seinerseits zum Opfer wird, hält ihn später nicht davon ab, seine Familie zu tyrannisieren. Erst die Krankheit macht aus ihm ein Häufchen Elend. Während er den großspurigen Geschichten seines Vaters lauscht, muss der Sohn entscheiden, wie viel Glauben er ihm schenken kann, ob die Krankheit und das Erlittene ihn von seiner Schuld freisprechen oder nicht.»Heute ist Mittwoch« ist der bisher vielleicht politischste Roman Albaharis über die Missetaten des kommunistischen Regimes gegenüber der Bevölkerung und die lange verschwiegenen grausamen Praktiken, die nach 1948 auf der »nackten Insel« herrschten. Zugleich stellt David Albahari mit schwarzem Humor und erzählerischer Raffinesse vermeintliche Wahrheiten über Täter und Opfer infrage.