Das Leben einer "Davongekommenen" - Erica Fischer, die Autorin des Bestsellers "Aimée & Jaguar", erzählt die ergreifende Geschichte ihrer Familie

"Aus Liebe hatte meine Mutter den Vater vor den Nazis gerettet, indem sie ihm half, ihr nach England nachzureisen; aus Liebe hatte sie ihm, als er später auf der Isle of Man interniert war, eine Stelle in der Fabrik verschafft; aus Liebe hatte sie 'unnötigerweise' ihre Kinder bekommen, in der Ehe müsse man eben Kompromisse schließen, wie sie Jahrzehnte später freimütig bekannte.

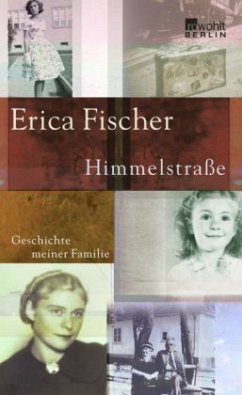

Dass sie die glückliche Mutter ihres ersten Kindes war, hatte sie zu diesem Zeitpunkt vergessen. Doch die Fotos von damals lügen nicht. Sie zeigen eine strahlende junge Frau im schmalen Garten des Reihenhauses, das wir mit einem anderen Emigranten bewohnten, die kleine Tochter in braunen Sandalen und weißen Söckchen stolz der Kamera entgegengeschoben. Erst als sie mit Paul schwanger war, bald nach dem Krieg, sickerte das Grauen der Schoah allmählich in ihr Bewusstsein. An den Schwiegervater schreibt sie, dass sie oft verdrossen sei und nicht mehr so jung wie früher. Die Schwangerschaft mache sie müde, undder fürchterliche Tod ihrer Eltern werde ihr nie wieder aus dem Kopf gehen. Es stand schlecht um Paul, schon vor seiner Geburt."

Der Bericht einer "Davongekommenen" - Erica Fischer, die Autorin von "Aimee & Jaguar", erzählt die ergreifende Geschichte ihrer Familie.

"Aus Liebe hatte meine Mutter den Vater vor den Nazis gerettet, indem sie ihm half, ihr nach England nachzureisen; aus Liebe hatte sie ihm, als er später auf der Isle of Man interniert war, eine Stelle in der Fabrik verschafft; aus Liebe hatte sie 'unnötigerweise' ihre Kinder bekommen, in der Ehe müsse man eben Kompromisse schließen, wie sie Jahrzehnte später freimütig bekannte.

Dass sie die glückliche Mutter ihres ersten Kindes war, hatte sie zu diesem Zeitpunkt vergessen. Doch die Fotos von damals lügen nicht. Sie zeigen eine strahlende junge Frau im schmalen Garten des Reihenhauses, das wir mit einem anderen Emigranten bewohnten, die kleine Tochter in braunen Sandalen und weißen Söckchen stolz der Kamera entgegengeschoben. Erst als sie mit Paul schwanger war, bald nach dem Krieg, sickerte das Grauen der Schoah allmählich in ihr Bewusstsein. An den Schwiegervater schreibt sie, dass sie oft verdrossen sei und nicht mehr so jung wie früher. Die Schwangerschaft mache sie müde, undder fürchterliche Tod ihrer Eltern werde ihr nie wieder aus dem Kopf gehen. Es stand schlecht um Paul, schon vor seiner Geburt."

Der Bericht einer "Davongekommenen" - Erica Fischer, die Autorin von "Aimee & Jaguar", erzählt die ergreifende Geschichte ihrer Familie.

Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension

Erica Fischers Geschichte ihrer eigenen Familie ist Lorenz Beckhardt sichtlich nahe gegangen. Das Buch scheint ihm so schmerzhaft und beklemmend, dass er sich wünschte, es handelte sich dabei um einen Roman. Ausführlich berichtet er über die Familiengeschichte der Fischers, betrachtet sie als ein Beispiel für das, was nach dem Krieg in vielen jüdischen Familien geschehen ist, und hält sie doch für einzigartig. Schwer erträglich findet er die Schilderung von Erstarrung, Sprachlosigkeit und Schweigen der Familie nach ihrer Rückkehr nach Wien 1948. Er attestiert der Autorin eine "brutale Offenheit" im Umgang mit sich und ihrer Familie. Dabei habe der Verlag, so weiß er zu berichten, den Text noch entschärft.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Ein sehr spannendes und bisweilen auch verstörendes Stück Erinnerungsliteratur. Brigitte