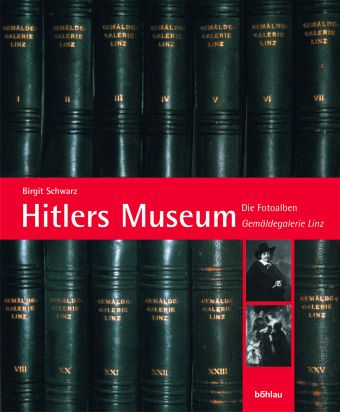

Hitlers Museum

Die Fotoalben »Gemäldegalerie Linz«: Dokumente zum »Führermuseum«

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 2-4 Wochen

40,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Adolf Hitler plante in seiner Heimatstadt Linz ein großes Museum, das "Führermuseum". Zum Aufbau der Museumssammlung wurde 1939 der sog. Sonderauftrag Linz installiert, der in Österreich und den besetzten Ländern aus beschlagnahmten und "sichergestellten", vor allem jüdischen Sammlungen Gemälde aussuchte und auch auf dem Kunstmarkt ankaufte. Alle Publikationen über das "Führermuseum" haben sich im Wesentlichen mit den kriminellen Aneignungsmethoden des Sonderauftrags Linz beschäftigt, deren Folgen bis heute die Museums- und Kunstwelt in Europa und Amerika erschüttern. Das vorliegende...

Adolf Hitler plante in seiner Heimatstadt Linz ein großes Museum, das "Führermuseum". Zum Aufbau der Museumssammlung wurde 1939 der sog. Sonderauftrag Linz installiert, der in Österreich und den besetzten Ländern aus beschlagnahmten und "sichergestellten", vor allem jüdischen Sammlungen Gemälde aussuchte und auch auf dem Kunstmarkt ankaufte. Alle Publikationen über das "Führermuseum" haben sich im Wesentlichen mit den kriminellen Aneignungsmethoden des Sonderauftrags Linz beschäftigt, deren Folgen bis heute die Museums- und Kunstwelt in Europa und Amerika erschüttern. Das vorliegende Buch ist ein entscheidender Beitrag zu einer systematischen und wissenschaftlichen Bearbeitung der Museumsplanungen und des Bestandes sowie der Geschichte des Sonderauftrags. Es stellt erstmalig die wichtigste Bildquelle zum Linzer Museum vor: die 19 erhaltenen von ehemals 31 Fotoalben, die Hitler in regelmäßigen Abständen vom Sonderauftrag überreicht wurden und ihm Rechenschaft über den Stand der Sammeltätigkeit gaben. Die darin enthaltenen gut 900 Kunstwerke werden abgebildet, im Katalog identifiziert und mit Angaben zur Provenienz versehen, welche ihre jeweilige Geschichte vom Zugriff Hitlers bis zur Restitution nach dem Zweiten Weltkrieg nachzeichnen. Die Alben zeigen die Galerie in statu nascendi und machen damit die Sammlungsgeschichte transparent. Darüber hinaus lassen Inhalt und Anordnung der Fotosammlung Rückschluss auf die geplante Struktur des Museums zu. Damit wird der Blick frei auf einen bisher vernachlässigten Aspekt der Kulturpolitik des Nationalsozialismus: Hitlers Museumspolitik. Die in der Publizistik bis heute dominierende Vorstellung vom "größten Museum der Welt" gibt sich als ein Mythos zu erkennen.

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.