Bei Hitze, Hagel, Kälte oder Trockenheit, als Mittel zur Brandbekämpfung und Abwendung von Wassergefahren hielt man Hostien für allgegenwärtig und allmächtig. Man konnte sie aber auch zu Liebespulver zerstampfen oder damit verwunschene Jungfrauen erlösen. Dass geweihte Hostien unter der Haut getragen gegen jedwede Verwundung schützten, zeigte ihren Nutzen bei Rittern oder Kriegsknechten. Wildschützen glaubten an sie, denn Hostien im Kolbenschaft erhöhten die Treffsicherheit der Büchse; wenn man nicht den Leib Christi gleich mit in das Blei gab, um Freikugeln daraus zu gießen.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

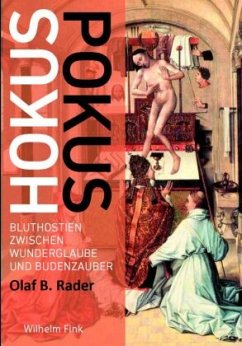

Standortvorteil durch religiöse Massenbewegung: Olaf B. Rader erzählt die Geschichte der Wilsnacker Hostienverehrung

Seit dem frühen 13. Jahrhundert stellte die Kirche den Glauben ihrer Glieder auf eine harte Probe; mit formelhaften Worten sollte nun der Priester in der Messe Brot und Wein wirklich in Leib und Blut Jesu Christi verwandeln. Doch nichts veränderte sich äußerlich an dem, was auf der Patene lag oder den Kelch füllte, das Ganze war wie Zauberei, hatte aber keine Evidenz. Verstärkt wurden die Zweifel der Christen, weil sie den Hohn ihrer jüdischen Zeitgenossen verspürten, die - dem Opferkult selbst längst entwöhnt - angeblich sogar Hostien stehlen ließen und mit Messern die materielle Substanz untersuchten.

Nur Wunder konnten jetzt helfen, und sie blieben nicht aus. An zahlreichen Orten in Europa - 63 zählt man in Deutschland allein - offenbarten Blutstropfen am Brot der Eucharistie die Realpräsenz Christi. Um Gewissheit zu erlangen und Gottes Wirken sinnlich zu erfahren, mussten die Gläubigen allerdings ihre heimatliche Pfarrgemeinde verlassen und auf Pilgerschaft gehen. Eine religiöse Massenbewegung entfaltete sich mit wirtschaftlichen, politischen und auch künstlerischen Folgen. Die Entdeckung von drei blutenden Oblaten im brandenburgischen Wilsnack 1383 lockte in kürzester Zeit so viele Wallfahrer in die Prignitz, dass man schon kaum ein Jahrzehnt später mit dem Bau einer neuen, riesigen Kirche beginnen und sogar so viel Einnahmen an den zuständigen Bischof von Havelberg abführen konnte, dass dieser auch den Lettner seiner Kathedrale erneuerte.

Die Geschichte des "Wilsnacker Blutes", schon lange bekannt und gut erforscht, stellt jetzt Olaf B. Rader aufs Neue dar, obschon der Titel seines Büchleins Allgemeineres suggeriert. Dabei sucht er weniger frömmigkeits- als kulturgeschichtliche Zugänge. Nicht recht überzeugen kann indessen seine Einordnung des Falles als "Erinnerungsort" in der Tradition der französischen Geschichtswissenschaft; beim "Wilsnacklaufen" ging es nämlich weniger um die Evokation des ursprünglichen Wunders als um die je neue Begegnung mit dem Heiligen in der Monstranz.

Auch die kontrafaktische Überlegung, die kleine Stadt unweit der märkischen Elbe sei durch den Hostienkult auf dem Weg zu einer Metropole gewesen, so dass am Ende gar eine "Wilsnacker" statt einer "Berliner Republik" hätte möglich werden können, greift offenbar zu kurz. Rader macht geltend, dass der Kirchenbau dem Vorbild der Dome von Verden, Havelberg oder Magdeburg folgte und sich die Besuche von Adligen (Hohenzollern), Königen (aus Dänemark) und kommunalen Amtsträgern seit Mitte des 15. Jahrhunderts zu regelrechten Fürsten- und Städtetagen verdichteten. Dabei vergisst er, dass in der Geschichte der Tempel wohl zum Palast kommt, kaum je aber der Palast zum Altar oder Heiligtum wandert.

Vor allem aber hätte eine fürstliche Residenz am Objekt der Wallfahrt nur eine überaus fragile Stütze gefunden; denn schon früh waren auch massive Einwände gegen den Wilsnacker Kult erhoben worden. Der Prager Geistliche Jan Hus (gestorben 1415) hatte mit seinem Protest den Erzbischof seiner Stadt so beeindruckt, dass dieser seinen Gläubigen gar die Wallfahrten ins Brandenburgische verbot. Und als sich der Magdeburger Domherr Heinrich Toke 1443 die Monstranz mit den drei Hostien zeigen ließ, fand er nicht bloß kein Blut, sondern statt der Oblaten nur Spinnweben: "Ich hatte viel Übles von dem Ort gehört, aber solche Bosheit hatte ich nicht erwartet, dass man der ganzen Christenheit vorlügt, da wären blutige Hostien, und es ist geradezu nichts da."

Um dem Mangel abzuhelfen, wurde sogar eine (neue) geweihte Hostie, natürlich ohne Blutstropfen, in das Ostensorium eingelassen. Einige Jahre darauf verwarf auch der päpstliche Legat Nikolaus von Kues die Wilsnacker Wallfahrt, aber schließlich setzte sich der kurfürstliche Landesherr durch und erwirkte von Papst Nikolaus V. deren Bestätigung (1453).

Man sollte nicht zu schnell zu der zynischen Erklärung greifen, dass es den Häuptern von Politik und Kirche nur um Geld und Herrschaft gegangen sei. Wie sehr die Entscheidung dem verbreiteten Glaubensbedürfnis gerecht wurde, zeigt ja die neue Blüte der Wilsnacker Hostienverehrung, der erst die Reformation ein Ende machen sollte. Trotzdem hätte kein gut beratener Herrscher die Hauptstadt seines Territoriums an einen Ort verlegen können, an dem er mit der wertvollsten Reliquie nie hätte prunken können, ohne seinen Gegnern die unvergessene Kritik als Argument in die Hände zu spielen.

Nicht in der historischen Thesenbildung und nicht in der Applikation philosophischer und wissenschaftlicher Theoreme - stammen sie nun von Max Weber oder Ernst Cassirer, Émile Durkheim, Mircea Eliade, Hans Blumenberg, Jan Assmann oder Peter Sloterdijk - auf seinen Stoff liegt aber Raders Stärke, sondern im Erzählen. Wie gut er dies kann, hat der Autor wie schon in früheren, so auch in diesem Buch bewiesen, dem ein reiches, äußerst sorgfältig nachgewiesenes Literaturstudium zugrunde liegt.

MICHAEL BORGOLTE

Olaf B. Rader: "Hokuspokus". Bluthostien zwischen Wunderglaube und Budenzauber.

Wilhelm Fink, Paderborn 2015. 127 S., Abb., br., 19,90 [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main