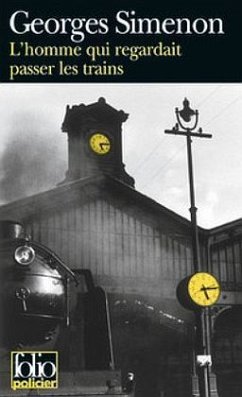

Die Welt steht kopf: die Firma, in der der holländische Familienvater Kees Popinga arbeitete, geht bankrott, und Popingas bewunderter Chef Julius de Coster verschwindet mit der Firmenkasse. Auch für den braven Popinga fallen in diesem Moment die moralischen Schranken, er bricht aus und nimmt den nächsten Zug via Amsterdam nach Paris. Einmal richtig leben und lieben - dafür geht Kees Popinga sogar über Leichen.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.