Außergewöhnliche Essays für gewöhnliche Menschen: Jonathan Franzens "Anleitung zum Einsamsein"

Als das Licht am Ende des Tunnels gleißend auf ihn fiel, hatte er eine lange Strecke hinter sich. Zwar waren seine beiden ersten Romane von der Kritik wohlwollend aufgenommen worden, doch hatten sie bei den Lesern wenig Beachtung gefunden. Im April 1996 war Jonathan Franzen zu depressiv, um ein neues Buch zu beginnen. Als eine Art Eigentherapie schrieb er einen Essay, der ursprünglich "Perchance to Dream" (Vielleicht auch träumen) hieß und der inzwischen nach seinem Erscheinungsort nur der "Harper's Essay" genannt wird. Mit einer unmittelbar ansprechenden Mischung aus verzweifelter Ehrlichkeit, gesellschaftlicher Analyse und persönlichen Erfahrungen machte Franzen sich Gedanken über die Notwendigkeit, heute noch Romane zu schreiben. Es war der kompromißlose "Befreiungsakt eines in die Krise geratenen Schriftstellers" und eine Feier der Lust am Schreiben.

Die Geschichte, wie der Roman "Die Korrekturen" Jonathan Franzen sozusagen über Nacht berühmt machte, ist oft erzählt worden. Mit dem Ruhm kamen die Pflichten: Lesungen, Interviews, Podiumsdiskussionen. Fernsehen, Zeitungen, Radio. Autogrammstunden und lange Flüge. Jonathan Franzen fliegt nicht gern. Notgedrungen ist er zu einem global player jener Kultur geworden, gegen deren schrille Überreiztheit er anschreibt. Gerade ist sein Essayband "How to be alone" parallel in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien und in Deutschland (unter dem Titel "Anleitung zum Einsamsein") erschienen - Tribut an seine internationale Leserschaft. Die dreizehn Essays, die der Band versammelt, stammen aus den Jahren 1994 bis 2001. Ihre disparate Anmutung hat nicht nur mit der Unterschiedlichkeit der Themen zu tun, sondern auch mit dem gewachsenen Selbstvertrauen Franzens. Er wird gelesen, von mehr Menschen, als er sich womöglich je hätte träumen lassen, und ja, auch von Menschen, die nicht besonders klug oder gebildet, nicht besonders dünn, chic oder reich und vielleicht nicht einmal über die Maßen sensibel sind, eben von Durchschnittsmenschen. Von diesen Menschen schreibt er. Aber schreibt er auch für sie?

Elite - der Begriff spielt bei Franzen eine große Rolle, vor allem, weil er eigentlich nichts mit ihm zu tun haben will. Er sei nicht elitär, insistiert er - und muß doch zugeben, daß "der elitäre Geist der modernen Literatur die Aristokratie der Entfremdung" bezeugt. Die Vorstellung, daß Literatur einer höheren Berufung folgt, lehnt er dennoch ab, "weil sich der Elitedünkel nicht recht mit meinem amerikanischen Naturell verträgt". Aber das Publikum stellt er sich an anderer Stelle als "ein großes, bunt gemischtes Aufgebot leidlich gebildeter Leute" vor, "die durch hinreichend suggestive Rezensionen und aggressives Marketing dazu gebracht werden können, ein gutes, anspruchsvolles Buch zu lesen".

Unverhofft ist der literarische Star in jene Rolle gerutscht, die er im "Harper's Essay" eher Schauspielern zuschreibt: "Das jedoch will das Publikum in erster Linie: Shirley MacLaine ein bißchen besser kennen." Nun erlebt er, daß dies auch für ihn gilt. Denn die meisten Leser werden diesen Essay-Band vor allem zur Hand nehmen, um den Verfasser der "Korrekturen" näher kennenzulernen. Das ist Franzen bewußt. In wohlüberlegten Dosen gewährt er Einblicke. Mit fast erschreckender Offenheit beschreibt er das Siechtum seines Vaters, der an Alzheimer erkrankt war - "Das Gehirn meines Vaters" läßt durchaus Rückschlüsse zu auf seine innige, fast zärtliche Beschwörung Alfred Lamberts in "Die Korrekturen". Außerdem erfahren wir, daß er von jedem seiner Briefe einen Durchschlag aufbewahrt oder daß er sich als Leser vor Sexszenen fürchtet: "In den meisten Romanen ist das einschlägige Vokabular durch seinen Gebrauch in der pornographischen Literatur hoffnungslos verloren."

Man kann Franzens glänzende Zustandsbeschreibungen der amerikanischen Gesellschaft mit Zustimmung lesen, sich an der Ernsthaftigkeit seiner Formulierungen erfreuen und die Genauigkeit seiner Recherchen bewundern (vor allem in dem Essay über den Postskandal von Chicago), und dabei fast übersehen, daß er zwischen den Zeilen eine Gebrauchsanweisung liefert, wie wir mit ihm umgehen sollen: "Mein ,Sinn für das Private' funktioniert so, daß ich das Öffentliche aus dem Privaten heraushalten will und das Private aus dem Öffentlichen; mein innerer Wachhund jault auf, wenn die Grenze zwischen beiden Bereichen überschritten wird", schreibt er 1998. Daß dieses Jaulen inzwischen in ein Dauergeheul übergegangen sein muß, zeigt die Schilderung seines Filmdrehs für Oprah Winfrey, "Besuchen Sie mich in St. Louis", die in dieser Zeitung vorabgedruckt wurde. Doch Klagen erfolgreicher Autoren sind unhöflich, findet Franzen, redlich bemüht, es allen recht zu machen. Doch wie kann er dem Druck, Erwartungen zu erfüllen, standhalten, ohne sich selbst aufzugeben?

Der Mann, der hier schreibt, ist allein, und versucht, im Gewirr von Politik, Medien und Literatur seinen Standort zu bestimmen. Zum Glück für uns gelingt es ihm nicht immer. Wenn er sich selbst zu nahe kommt, flüchtet er zu Ausdrücken wie "der Romanschriftsteller" oder "man": "Es kommt der Punkt, wo man ein nagendes, fast schuldbewußtes Bedürfnis entwickelt, allein zu sein und zu lesen - sich wieder mit der anderen Welt zu verbinden." Bei Franzen wirkt das stilistische Mittel der Erklärung, des Zerpflückens von Phänomenen, nicht als Verharmlosung, sondern eher als Alarmglocke, die leise vor sich hin schrillt. Denn er kennt nicht alle Lösungen, sondern erkennt die Probleme. "Das Dilemma des Einzelnen ist es, daß er es mit Massen zu tun hat, von denen er mehr weiß, als er wissen möchte: Ich will allein sein, aber nicht zu sehr. Ich will sein wie die anderen, aber anders." Seine Beobachtungen sind häufig allgemeiner, verallgemeinernder Natur - "Die Amerikaner sorgen sich nur auf abstrakte Weise um den Datenschutz" -, aber sie werden am Individuum überprüft: am Autor selbst. Gerade daß er uns an seiner Skepsis und seiner Verstörung teilhaben läßt, macht ihn vertrauenswürdig.

Franzen weiß, daß seine oft abrupten Wechsel zwischen empfindlichem Stacheltier und jovialem Entertainer, Melancholiker und ironischem Grübler gut ankommen: nicht als Pose, sondern als Panzer. Als großen Romancier kennen wir ihn bereits. Nun enthüllt sich in diesen nachdenklichen und zweifelnden Essays ein Autor von anmaßender Bescheidenheit: Er teilt uns Bedeutendes mit über unsere Welt, eine Welt, die "am Ende" ist. Mit Franzen sind wir glücklich, dazuzugehören.

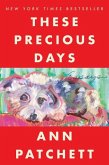

Jonathan Franzen: "Anleitung zum Einsamsein". Essays. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Chris Hirte. Rowohlt Verlag, Reinbek 2002. 319 S., br., 15,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main