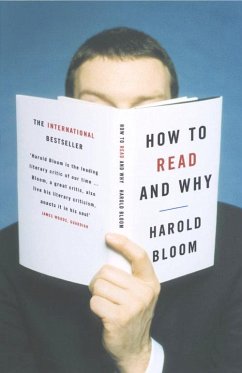

A new book by Americaâ s leading literary critic on the uses of deep reading. Practical, inspirational and learned, How to Read and Why is Bloomâ s manifesto for the preponderance of written culture.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Der amerikanische Großkritiker Harold Bloom stellt eine Hitliste der Weltliteratur zusammen und ruiniert damit seinen guten Ruf · Von Heinrich Detering

Daß "Shakespeare die ganze Größe der Natur in sich faßte" - auf Seite 1030 in Harold Blooms Buch findet sich diese Formel, und das einzige, was noch fehlt, ist der Hinweis auf ihre Quelle. Es ist die Genieästhetik des achtzehnten Jahrhunderts, die hier gegen die - freilich leise gewordene - Rede vom "Tod des Subjekts" mobilisiert wird und gegen alles, was der postmodernen Lektüre gut und teuer war. "Daß aus Shakespearen die Natur weissagt": das hatte 1771 der junge Goethe proklamiert.

Der neue Auftritt des alten Helden hat geringeren Neuigkeitswert, als der Klappentext glauben macht, aber er ist doch von imponierender Großartigkeit: annähernd 1100 Seiten über das dramatische Gesamtwerk Shakespeares, zusammen nicht weniger als ein Versuch über "Die Erfindung des Menschlichen". Dieses monumentale Werk sei, hat Harold Bloom erklärt, das wichtigste seiner Laufbahn. Bedenkt man, welche wirkungsmächtigen Arbeiten dieses Enfant terrible der amerikanischen Literaturtheorie veröffentlicht hat, ist das ein schwerwiegendes Urteil.

Shakespeare sei, mit dem Reichtum seiner dramatischen Charaktere, der Erfinder des modernen Individuums, damit zugleich dessen, was wir seither als "the Human" betrachten: Diese Behauptungen gibt der Klappentext als neue Thesen dieses Buches aus. Sie sind aber nicht nur nicht neu - sie umschleichen auch nur schamhaft, worum es hier geht. Das ergibt sich erst aus dem zweiten genieästhetischen Grundsatz: daß, wer die Natur umfasse, deren Schöpfer gleichkomme. Die alte Shakespeare-Verehrung soll, wenn es nach Bloom geht, fortan wieder "zu einer weltlichen Religion" werden; wie sich rasch herausstellt, ist das sein heiliger Ernst. Shakespeares Werke sind nicht nur "eine weltliche Bibel", sie übertreffen "alle heiligen Schriften des Westens wie des Ostens". Die Emphase ist steigerungsfähig. Shakespeares vollkommenste Schöpfung, Hamlet, ist als "die einzige weltliche Gestalt" ihren "großen Vorläufern ebenbürtig". Gemeint sind Jahwe, Jesus und Allah.

Gewiß, Bloom will mit diesen Namen "literarische Gestalten" von Menschheitsbüchern bezeichnet wissen; aber mehr als eine Notbremse vor dem Absturz ins Sektierertum ist diese Einschränkung nicht. Denn dies ist der Kern von Blooms Buch: die kunstreligiöse Erhöhung des Dichters zu einer Schöpfergottheit, Hamlets zu seinem "wahren Stellvertreter" und seines Antipoden Falstaff zum "Status eines sterblichen Gottes". Auch dies ist nicht das Endstadium der Apotheose; es geht eine Etage höher hinauf. Hamlet und Falstaff, später auch Lear, sind "die größten Charismatiker der Weltliteratur"; in ihnen hat sich "ein Höchstmaß an umfassendem Bewußtsein manifestiert, das in der Weltliteratur einzigartig ist, umfassender als das Gottes im . . . Pentateuch, als das Jesu im Markusevangelium". Was sie uns verheißen, ist nicht Vergnügen und Belehrung, sondern "die Wahrheit" - Wissen über "Anfang und Ende aller Natur", Auskunft über die "Bestimmung des Menschen" und "eine weltliche Erlösung". Blooms Shakespeare ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Auf derlei Offenbarung aber hat nicht Literaturwissenschaft zu antworten, sondern Unterwerfung.

Man könnte diese Ersetzung der Analyse durch Adoration und der Kritik durch den Kultus als eine schrullige Variante moderner Kunstreligion beiseite legen, bestünde nicht Bloom auf der Beweis- und Meßbarkeit seiner Glaubensbekenntnisse. Nach welcher Skala man aber den Umfang von Gottes Bewußtsein mit dem Hamlets vergleichen sollte, das bleibt so dunkel wie der Hinweis auf den Umfang dessen, was Shakespeare wußte - und das "scheint nicht weniger als alles gewesen zu sein".

Es gehört zum Verkünderton des Eingeweihten, daß keiner seiner Leitbegriffe je erläutert wird; dabei wimmelt es nur so von Wahrheit, Charakter und Bewußtsein, Nachahmung und Erschaffung. Und es gehört zu diesem säkularen Fundamentalismus, daß er manichäisch scheidet: hier die kleine Schar um den Propheten - dort "unsere schlechte Zeit". Hier der schmale Weg, auf dem Dr. Johnson, William Hazlitt und Bloom wandeln - dort jene "Schule", die wie der Leibhaftige möglichst nicht beim Namen genannt wird und mit der bloß der New Historicism und seine französischen Vorläufer gemeint sind, "von Ressentiment geleitet". Davon versteht Bloom einiges. Allesamt, donnert er, hätten jene das Bild Shakespeares besudelt; und da er im folgenden Satz abermals vorschlägt, den "Namen ,Jesus' durch ,Shakespeare' zu ersetzen", sind die Fronten wieder klar. Wie immer der Leser es mit Foucault oder Greenblatt halten mag - daß diese Teufelsdiener hier dem Anathema unterworfen sind, ist Symptom einer Orthodoxie, die ans Wahnhafte streift.

Das Ermüdende des apokalyptischen Tons wird verstärkt durch einen zweiten Spleen, und das ist das Erstellen der sonderbarsten Hitlisten; Blooms Buch ist ein Guinness-Buch der literarischen Rekorde. Natürlich ist Shakespeares Intelligenz "tiefer als die irgendeines anderen Autors"; mit Dr. Johnsons Arbeiten über Shakespeare äußert sich "der erste unter allen Interpreten zum größten aller Autoren"; von Carlyle stammt "der nützlichste einzelne Satz über Shakespeare" und so fort. Erst wenn Bloom diese Mysterienspiele verläßt und sich in Shakespeares Theater begibt, lichtet sich der Weihrauchnebel und gibt den Blick frei auf ein unermeßliches Panorama von Figuren. Zwar ist über Hamlet noch wenig gesagt, wenn er als der "Größte unter den Großen" apostrophiert wird; aber immer wieder lassen Blooms Interpretationen der Dramen doch den gelehrten und, wenn ihn nicht das Pathos übermannt, einfühlsamen Leser erkennen, als den wir diesen Kritiker einmal bewundert haben. Die Konzentration auf die Figuren gegenüber der Handlung und der konsequente Verzicht auf Kontextualisierungen erweisen sich dabei weniger als Provokation der Postmoderne denn als artige Variante dessen, was hierzulande "textimmanente Interpretation" hieß. So sollte man lesen?

Eine im Wortsinne grundlegende Antwort auf diese Frage verspricht Bloom nicht in diesem, sondern in einem mit dreihundert Seiten vergleichsweise schmalen Band, der im letzten Jahr in den Vereinigten Staaten erschienen und sogleich ins Deutsche übersetzt worden ist. Dieses Buch, erklärt der Verfasser, "lehrt, wie man lesen soll und warum". Was lernt man hier?

Zunächst, daß Shakespeares "rhetorische und imaginative Mittel über die von Jahwe, Jesus und Allah hinausgehen" (wie immer man sich die imaginativen Mittel Allahs vorzustellen hat). Daneben aber ist von vielen neueren Dichtungen die Rede. Mehr als vierzig weltliterarische Werke werden gemustert, gegliedert nach Gattungen: Kurzgeschichten, Gedichte, Dramen und Romane. Da getreu Blooms neuerdings vertretener Theoriefeindschaft auch jede analytische Lektüre abgelehnt wird, beschränken sich diese Kapitel auf Inhaltsangaben und vermischte Aperçus. "Moby Dick zu lesen ist ein riesiges Unternehmen", erfährt man. Wer wollte dem widersprechen? Fünf Seiten weiter geht es in die Schlußkurve, und der Leser hat über Melvilles Meisterwerk nicht viel mehr gelernt, als daß Harold Bloom es bewundert.

Denn seine Bewunderung äußert Bloom oft und gern und so überraschungsfrei, daß ihm niemand widersprechen wird. Proust nennt er "großartig", D. H. Lawrence "erstklassig" und Nabokov "hervorragend". "Kein Romancier", weiß er, "hatte ein so ungeheures Bewußtsein wie Henry James"; das Bewußtsein Flauberts oder Prousts war nicht so ungeheuer. Wer wissen will, wie Hemingway als Geschichtenerzähler war, erfährt es hier: "Hemingway war als Geschichtenerzähler so wunderbar und überraschend." Daß aber im selben Atemzug Thomas Mann als "Meister der Kurzgeschichte" empfohlen wird, das traut man sich kaum als die ironiefreie Bemerkung zu lesen, die es ist.

Wenigstens die Maßstäbe sind hier klar. Entsprechend dem Satz, daß die Armut von der Poverteh kommt, leiten Blooms Bewertungen die Güte einer Dichtung stets zuverlässig aus ihrer Qualität ab. Warum ist die Lektüre der englischen Volksballaden so "immens lohnend"? Weil sie "zu den besten englischen Gedichten gehören". Nur fällt es bei soviel Begeisterung nicht leicht, die Superlative auseinanderzuhalten. So ist Hemingway zwar "der beste amerikanische Meister der Kurzgeschichte" - "der stärkste moderne amerikanische Dichter" hingegen heißt Wallace Stevens, und Walt Whitman ist der "großartigste aller amerikanischen Autoren". Das schönste Urteil fällt Bloom über Shelleys "Triumph des Lebens": Es ist "das verzweifeltste unter den besten englischen Gedichten" - was immerhin die Möglichkeit offenläßt, daß es unter den schlechteren englischen Gedichten verzweifeltere gibt.

Verwirrend, ja rätselhaft bleiben dagegen die wenigen Versuche, literarische Begriffe zu erläutern. Zur Einführung in die Kurzgeschichte gibt Bloom die folgende Bestimmung dieses Genres: "Kurzgeschichten sind keine Parabeln oder Weisheiten und können deshalb nicht Fragmente sein; wir wenden uns ihnen zu, weil sie das Vergnügen eines Abschlusses liefern." Bisher hatte der Leser gemeint, das Vergnügen eines Abschlusses gelte seit Aristoteles als ein Merkmal aller Erzählungen und Parabeln seien ihrer Natur nach sowenig fragmentarisch wie, was immer das für eine Gattung sein mag, "Weisheiten". Genaugenommen hat, wenn überhaupt, nur die Short story etwas Fragmentarisches; und so offen wie sie bleibt, was Bloom hier sagen wollte.

Andere Sätze sind leichter faßlich: "Ziemlich oft sprechen große Romane von wichtigen Rätseln oder greifen zentrale Fragen auf." Das leuchtet ein; und wer sich für wichtige Rätsel interessiert oder auch für zentrale Fragen, wird getrost nach großen Romanen greifen. Wer sich hingegen lieber faszinieren läßt, dem rät Bloom zur Horrorgeschichte. Denn was ist die Horrorgeschichte? "Die Horrorgeschichte ist ein umfangreiches und faszinierendes Genre." Was aber hat Maupassant in diesem Genre geleistet? Er hat darin "Ausgezeichnetes geleistet". Also "warum Maupassant lesen?" Die Antwort: "Seine besten Texte fesseln einen, wie es wenige andere tun." Jahrzehntelang hat man Maupassant gelesen und sich nach dem Grund gefragt - hier steht die Antwort. Freilich fesselt Maupassant nur mit seinen besten Texten; die schlechteren sind halt nicht so gut.

Wie man sieht, ist die Kunst der Lektüre vor allem eine Kunst der Unterscheidung. Proust, kann man hier lernen, "ist auf andere Art weise als George Eliot oder Jane Austen". Gut zu wissen! Wie aber Proust von Austen, so sind auch "Turgenjew, Tschechow und Hemingway", das bekannte Kleeblatt, von Balzac und Dickens "wesentlich unterschieden". Ebenso sind die Geschichten von Kafka oder Borges "etwas ganz anderes" als die von Thomas Mann, mit denen wir sie bislang so leicht verwechselt haben. Wer sich dies alles eingeprägt hat, wird sich über Blooms Schlußfolgerung nicht wundern, daß alle Kurzgeschichten dieser Welt "entweder auf die Seite von Tschechow oder die von Borges" gehören, dazwischen ist nichts. Nicht minder übersichtlich als der Kosmos der Kurzgeschichten läßt sich die verwirrende Welt der Romane nach zwei Modellen gliedern. Da ist das "Shakespeare-Modell"; ihm folgen "Stendhal, Jane Austen, Dostojewskij, Henry James und Proust, während Dickens und Mann mehr wie Cervantes verfahren, wie dies unter den Geschichtenerzählern auch Maupassant und Calvino tun". Also - Italo Calvinos Romane folgen nicht dem Shakespeare-Modell? Nein, er verfährt, ebenso wie Maupassant, Dickens und Thomas Mann, "mehr wie Cervantes". Angesichts solcher Traditionslinien begreift man Blooms Verachtung für die Literaturgeschichte vollkommen.

Am gleichfalls mehr wie Cervantes verfahrenden "Zauberberg" zeigt sich, was diese Lesekunst vermag. Es handelt sich, bemerkt Bloom, um "einen Roman von sanfter, hoher Ernsthaftigkeit und letztlich auch ein Werk voller intellektueller und emotionaler Leidenschaft". Daß trotz des leisen Vorbehalts Thomas Manns Kunst doch "meisterhaft" ist, wird rasch an Hans Castorp demonstriert: "Ich bin fünfundvierzig Jahre lang Universitätslehrer gewesen, und ich kann über Castorp sagen: Er ist der ideale Student." Ihn charakterisiert, wie der Universitätslehrer in schönster Gutachterrhetorik ausführt, die "Bereitschaft, sich mit Ideen und Persönlichkeiten auseinanderzusetzen", außerdem "spirituelle Ausdauer" sowie "die Pflege der Selbstentwicklung bis zu dem Punkt, an dem das Individuum sein gesamtes Potential verwirklichen kann"; soviel zum "Zauberberg".

Als Höhepunkt des Bandes führt Bloom seine Kunst der Gedichtlektüre ein. Denn "Poesie ist meiner Meinung nach die Krone der imaginativen Literatur", und zarter als mit diesem "meiner Meinung nach" ist diese verbreitete Ansicht nie ausgesprochen worden. Etwas verblüfft erfährt man, daß der Verfasser "nicht die poetische Form untersuche", als spiele dergleichen in Gedichten eine Nebenrolle und als habe nicht er selbst früher brillante Abhandlungen zur englischsprachigen Lyrik verfaßt. Was Formalitäten wie Reim und Rhythmus angeht, genügt diesmal ein summarischer Verweis auf den Guide to English Verse; das spart enorm viel Platz. Solchermaßen entlastet, beschränken sich Blooms Leseanweisungen im wesentlichen auf die Empfehlung, Gedichte laut zu lesen und sie nach Möglichkeit auswendig zu lernen. Entsprechend ausführlich zitiert er Verse und versieht sie mit Bewertungen: Sie hätten auf "sublime Weise eine anrührende Wirkung" (Robert Browning), seien "subtil und nuancenreich" (Whitman) oder erzögen uns "dazu, subtiler zu denken". Das letztere verbindet Emily Dickinsons Gedichte mit den Kurzgeschichten Tschechows. Denn auch der "kann einfach erscheinen, ist aber" - man ahnt es: "immer tiefgründig und subtil".

Nur wenige Fragen bleiben offen, etwa die, warum Tschechow die kurze Form bevorzugt hat. "Ich habe darauf keine eindeutige Antwort, aber ich halte die Frage für wert, darüber nachzudenken" - eine Bemerkung, die jeder Examenskandidat sich einprägen sollte. Vergeßt die Eindeutigkeiten, vergeßt die Analyse und alle graue Theorie! Wie im Shakespeare-Buch, so ist auch hier nicht Belehrung das Ziel, sondern Einweihung. Wer unter Blooms Anleitung liest, ist dem New Age nicht mehr fern: "Man versuche, das Gedicht öfter laut zu singen. Seine wogenden Kraftfelder durchströmen den aufmerksamen Leser mit Energie, und ich empfehle wärmstens, das Gedicht auswendig zu lernen." Das ist das Endstadium dieser Kunst der Lektüre: strömende Kraftfelder und wogende Energie; und man kann nicht glauben, daß derlei von Harold Bloom geschrieben sein soll.

Welchen Grund aber könnte es geben, diese Ansammlung von Banalitäten, Bluff und grobem Unfug zu lesen, mit der ein großer Kritiker seinen Ruf ruiniert? Ich habe darauf beim besten Willen keine eindeutige Antwort, doch ich halte die Frage für wert, darüber nachzudenken.

Harold Bloom: "Shakespeare. Die Erfindung des Menschlichen". Aus dem Amerikanischen übersetzt von Peter Knecht. Berlin Verlag, Berlin 2000. 1068 S., geb., 68,- DM.

Harold Bloom: "Die Kunst der Lektüre". Wie und warum wir lesen sollten. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Angelika Schweikhart. C. Bertelsmann Verlag, München 2000. 316 S., geb., 46,- DM.

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

![How to Read Literature Like a Professor [Third Edition] How to Read Literature Like a Professor [Third Edition]](https://bilder.buecher.de/produkte/69/69703/69703921m.jpg)