Friedrich Wilhelm Murnaus Der Gang in der Nacht, Charlie Chaplins City Lights, Arthur Penns Miracle Worker, Akira Kurosawas Ran oder Proof von Jocelyn Moorhouse sind Spielfilme, die Blinde zeigen. Blinde und Blindheit gehören zu den ältesten Motiven im Kino überhaupt. In ihnen denkt das Kino über sich selbst nach. Seine oft für allzu selbstverständlich gehaltenen Voraussetzungen, die Behauptung, es könne sehen, ja das Sehen lehren, die Rede von der Kamera als von einem Auge, all das steht im Motiv des Blinden und der Blindheit auf der Probe oder zumindest zur Debatte.

Über Blindheit und Kino

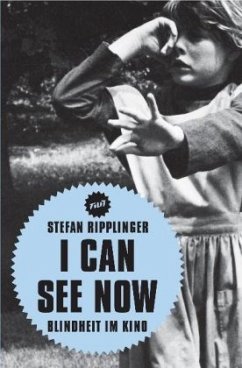

"Yes, I can see now", das ist der Satz, den die einst blinde Blumenverkäuferin in Chaplins "City Lights" zu dem Tramp sagt - und Stefan Ripplinger nimmt ihn in der schönen, handlichen Filit-Reihe im Verbrecher-Verlag zum Einstieg in sein Thema von der Blindheit im Kino. Eine kleine Motivgeschichte ist ihm da gelungen, die wie Brandlmeiers Band über Fantomas angenehm unakademisch geschrieben und von einer Lust an der Anschauung getragen ist. Die Blindheit begreift Ripplinger als Herausforderung einer Kunst, die glaubt, sehen zu können - und die in der Figur des Blinden über sich selbst nachdenkt. Von Chaplin geht es über Sirks "Magnificent Obsession", Fords "How Green Was My Valley", Murnaus "Gang in die Nacht", Kurosawas "Ran" bis zu "Wait Until Dark", in denen das Kino "seinen eigenen Blick aufs Spiel setzt". Blindheit im Kino bezeichne oft auch die Eifersucht von Kunst und Technik auf das natürliche Sehen. Das Kino, heißt es da, führe uns vor Augen, wie blind wir selbst als Sehende sind, weil es jenen Prozess zuspitzt, wonach alles mit bloßen Augen Sichtbare immer nur ein Nachbild, ein Ausschnitt, etwas Vermitteltes sei. In der Figur des Blinden formuliert das Kino seine eigene Tragödie. Dieses anregende Buch schließt mit dem schönen Satz über den Kinozuschauer: "Das Filmbild ist kein Gegenstand seiner Welt, es fliegt auf einer Leinwand an ihm vorüber. Um es sich aneignen zu können, muss er vorübergehend blind für alles Eigene werden."

malt

Stefan Ripplinger: "I can see now". Blindheit im Kino". Verbrecher Verlag. Berlin 2008. 80 S., br. 11,- [Euro].

Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension

Wer ins Kino geht, verschließt zumindest für einen Moment die Augen vor der eigenen Realität. Und genau dieses paradoxe Verhältnis von Blindheit und Kino nimmt sich Stefan Ripplinger in seinem Essay "I can see now" vor, den Rezensentin Astrid Hackel offenbar mit Gewinn gelesen hat. Zumindest erhebt sie in ihrem Lektürebericht keinerlei Einwände. Anhand verschiedener Filme - von Charlie Chaplins "City Lights" über Akira Kurosawas "Ran" bis zum Thriller "Wait until Dark" - behandelt Ripplinger die Figur des oder der Blinden, die Übergangsmomente, in denen Sehende erblinden oder umgekehrt, oder das Dilemma, dass sich Blindheit einfach nicht adäquat im Film darstellen lässt. Für Hackel wurde deutlich, dass das Kino in besseren Momenten die Blindheit dazu nutzt, über sich selbst nachzudenken.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH