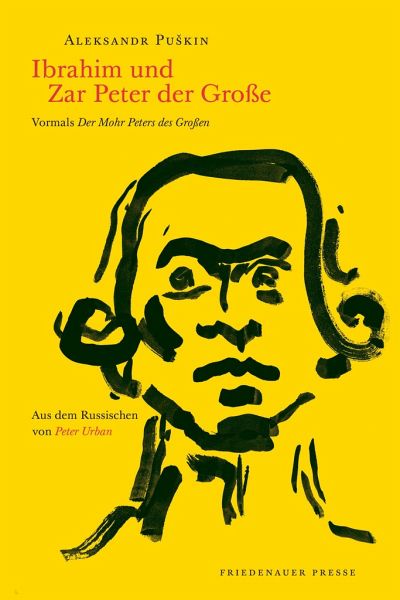

Ibrahim und Zar Peter der Große

Vormals »Der Mohr Peters des Großen«

Übersetzung: Urban, Peter

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

18,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Aleksandr Puskins Urgroßvater Abram Hannibal war im Kindesalter in Afrika gefangen genommen und Peter dem Großen als Geschenk überreicht worden. Später würde er trotz aller Widerstände eine beeindruckende Militärkarriere hinlegen.Dieses Detail seiner Familiengeschichte nimmt Puskin in diesem unvollendeten Roman zum Ausgangspunkt: Im Roman Ibrahim genannt, wächst Abram am Zarenhof auf und wird mit Ende zwanzig von seinem »Patenonkel« Peter dem Großen auf die Pariser Artillerieschule geschickt. Aus der Beziehung zu einer Gräfin geht ein Kind hervor, das nach der Geburt gegen einen we...

Aleksandr Puskins Urgroßvater Abram Hannibal war im Kindesalter in Afrika gefangen genommen und Peter dem Großen als Geschenk überreicht worden. Später würde er trotz aller Widerstände eine beeindruckende Militärkarriere hinlegen.

Dieses Detail seiner Familiengeschichte nimmt Puskin in diesem unvollendeten Roman zum Ausgangspunkt: Im Roman Ibrahim genannt, wächst Abram am Zarenhof auf und wird mit Ende zwanzig von seinem »Patenonkel« Peter dem Großen auf die Pariser Artillerieschule geschickt. Aus der Beziehung zu einer Gräfin geht ein Kind hervor, das nach der Geburt gegen einen weißen Säugling getauscht wird, damit der Ehemann der Gräfin keinen Verdacht schöpft. Nach seiner Rückkehr an den Zarenhof verläuft sich sein Kontakt mit der Gräfin trotz wiederholter Liebeserklärungen ihrerseits. Peter der Große will ihn zudem mit Natalja Gavrilovna, der Tochter eines Bojaren verheiraten. Sosehr Ibrahim sich jedoch auch ins Zeug legt: Natalja entzieht sich ihm und verkündet schließlich, sie möge lieber sterben, als mit dem »Mohren« vermählt zu werden.

Dieses Detail seiner Familiengeschichte nimmt Puskin in diesem unvollendeten Roman zum Ausgangspunkt: Im Roman Ibrahim genannt, wächst Abram am Zarenhof auf und wird mit Ende zwanzig von seinem »Patenonkel« Peter dem Großen auf die Pariser Artillerieschule geschickt. Aus der Beziehung zu einer Gräfin geht ein Kind hervor, das nach der Geburt gegen einen weißen Säugling getauscht wird, damit der Ehemann der Gräfin keinen Verdacht schöpft. Nach seiner Rückkehr an den Zarenhof verläuft sich sein Kontakt mit der Gräfin trotz wiederholter Liebeserklärungen ihrerseits. Peter der Große will ihn zudem mit Natalja Gavrilovna, der Tochter eines Bojaren verheiraten. Sosehr Ibrahim sich jedoch auch ins Zeug legt: Natalja entzieht sich ihm und verkündet schließlich, sie möge lieber sterben, als mit dem »Mohren« vermählt zu werden.