Ich fliege Himmel an mit ungezähmten Pferden

Werkauswahl

Herausgegeben: Weiland, Gudrun

Versandkostenfrei!

Nachdruck / -produktion noch nicht erschienen

20,00 €

inkl. MwSt.

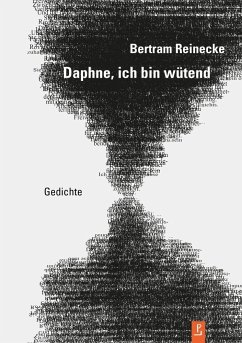

In ihrem kurzen Leben schuf Sibylla Schwarz ein erstaunlich reiches und reifes poetisches Werk, das bis heute fasziniert. Mit 13 Jahren trat sie erstmals als Dichterin in die Offentlichkeit, schrieb Verse zu Geburtstagen, Hochzeiten und Todesfallen, dichtete frei nach Ovids Metamorphosen ihre Version der Daphne, erzahlte in der Schaferdichtung Faunus von der Blodigkeit zweier Liebender, machte aus dem vaterlichen Landgut Fretow ihren Helikon und gestaltete dessen Zerstorung durch schwedische Truppen als mythologisches Trauerspiel.All diese Texte zeigen, wie sehr Schwarz die Literaturtradition ...

In ihrem kurzen Leben schuf Sibylla Schwarz ein erstaunlich reiches und reifes poetisches Werk, das bis heute fasziniert. Mit 13 Jahren trat sie erstmals als Dichterin in die Offentlichkeit, schrieb Verse zu Geburtstagen, Hochzeiten und Todesfallen, dichtete frei nach Ovids Metamorphosen ihre Version der Daphne, erzahlte in der Schaferdichtung Faunus von der Blodigkeit zweier Liebender, machte aus dem vaterlichen Landgut Fretow ihren Helikon und gestaltete dessen Zerstorung durch schwedische Truppen als mythologisches Trauerspiel.All diese Texte zeigen, wie sehr Schwarz die Literaturtradition beherrschte - und immer wieder überschritt. Bemerkenswert sind ihre Liebessonette, in denen sie das tradierte Gender-Paradigma um eine weibliche homoerotische Lesart er- weitert. Vom Streit mit der liebsten Freundin oder vom Neid, der ihr das Dichten zu verleiden droht, schreibt sie mit poetischem Witz und findet für diese Zeit ungewohnlich personliche Tone.Im Februar wird in Greifswald der 400. Geburtstag gefeiert der von ihren Zeitgenossen als Wunderding bestaunten Dichterin. Die Veroffentlichung dieser Werkauswahl soll dazu einlaaden, sie in ihrer Einzigartigkeit und in Beziehung zu den europaischen Femmes de lettres ihrer Zeit zu entdecken.