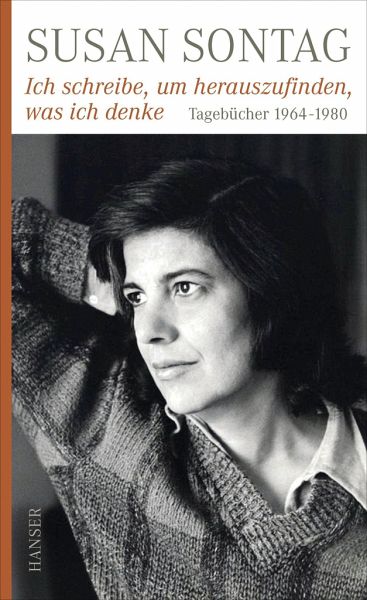

Ich schreibe, um herauszufinden, was ich denke

Tagebücher 1964-1980

Mitarbeit: Rieff, David;Übersetzung: Razum, Kathrin

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

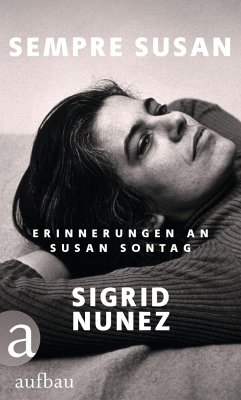

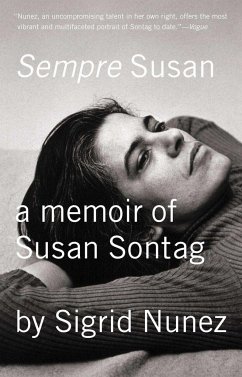

"Mein Leben ist mein Kapital, das Kapital meiner Imagination", sagte Susan Sontag einmal. Ihre Tagebücher sind Spiegel dieses Selbstverständnisses, das bei ihr auch immer an die Politik geknüpft war. Zentral sind ihr Aufenthalt in Hanoi und ihr Engagement in den USA gegen den Vietnamkrieg, ihre Begegnung mit Mary McCarthy und Reisen nach China, Marokko und Israel. In den Jahren 1964 bis 1980, die geprägt sind von ihrer Auseinandersetzung mit der Kunst von John Cage, Marcel Duchamp, Jasper John und vor allem Joseph Brodsky, entstehen auch Sontags bedeutendste Bücher. In diesen Tagebüchern...

"Mein Leben ist mein Kapital, das Kapital meiner Imagination", sagte Susan Sontag einmal. Ihre Tagebücher sind Spiegel dieses Selbstverständnisses, das bei ihr auch immer an die Politik geknüpft war. Zentral sind ihr Aufenthalt in Hanoi und ihr Engagement in den USA gegen den Vietnamkrieg, ihre Begegnung mit Mary McCarthy und Reisen nach China, Marokko und Israel. In den Jahren 1964 bis 1980, die geprägt sind von ihrer Auseinandersetzung mit der Kunst von John Cage, Marcel Duchamp, Jasper John und vor allem Joseph Brodsky, entstehen auch Sontags bedeutendste Bücher. In diesen Tagebüchern legt eine der außergewöhnlichsten Intellektuellen des 20. Jahrhunderts das intime Zeugnis ihrer Reifejahre ab.Die Übersetzung wurde von der Brougier-Seisser-Cleve-Werhahn-Stiftung gefördert: www.bscw-stiftung.de.