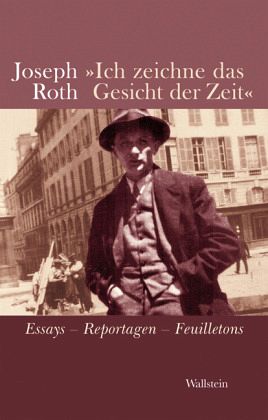

»Ich zeichne das Gesicht der Zeit«

Essays - Reportagen - Feuilletons

Herausgegeben: Nürnberger, Helmuth

Versandkostenfrei!

Versandfertig in 1-2 Wochen

39,90 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Joseph Roths Feuilletons: ein Schlüssel zum Werk des brillanten Romanciers.Viele seiner Zeitgenossen kannten ihn als Journalisten, der Anfang der zwanziger Jahre begann, auch Romane zu schreiben: Joseph Roth. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er zunächst als Romancier wiederentdeckt, als Meister impressionistischen Erzählens. Diese Ausgabe bietet nun erstmals eine repräsentative Auswahl aus dem umfangreichen journalistischen Werk erstmals in der Textgestalt der Erstdrucke. Joseph Roths Reportagen, Essays und Feuilletons zeichnen sich durch hohes Sprachbewusstsein und phantasievoll-präzise ...

Joseph Roths Feuilletons: ein Schlüssel zum Werk des brillanten Romanciers.Viele seiner Zeitgenossen kannten ihn als Journalisten, der Anfang der zwanziger Jahre begann, auch Romane zu schreiben: Joseph Roth. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er zunächst als Romancier wiederentdeckt, als Meister impressionistischen Erzählens. Diese Ausgabe bietet nun erstmals eine repräsentative Auswahl aus dem umfangreichen journalistischen Werk erstmals in der Textgestalt der Erstdrucke. Joseph Roths Reportagen, Essays und Feuilletons zeichnen sich durch hohes Sprachbewusstsein und phantasievoll-präzise Bildlichkeit aus und sind geprägt von hellsichtiger Wahrnehmungskraft und leidenschaftlicher Subjektivität: »Alles wird bei mir persönlich«, schrieb Roth über seine journalistische Arbeit. Die besten Texte des heute nur noch wenigen bekannten Feuilletonisten sind hier chronologisch so zusammengestellt, dass hinter der journalistischen Form immer wieder auch der großartige Erzähler sichtbar wird, dessen Artikel bis heute nichts von ihrer Faszination verloren haben. Wie unentbehrlich sie für das Verständnis seiner künstlerischen Entwicklung sind, zeigen darüber hinaus die Erläuterungen im Anhang, die die einzelnen Texte in ihrer Bedeutung für Roths Weltbild und Werk erschließen und in ihrer Gesamtheit ein vorzügliches Portrait des Künstlers und Menschen Roth zeichnen.