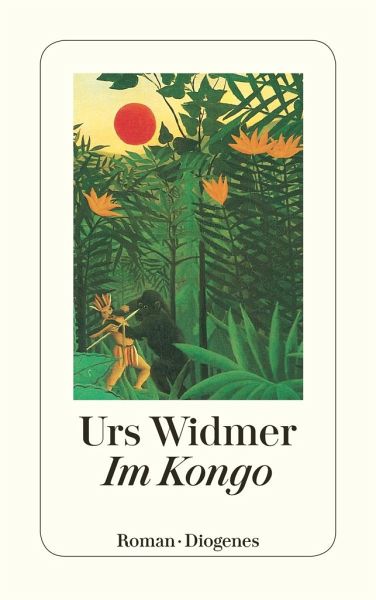

Im Kongo

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

Der Altenpfleger Kuno erhält einen neuen Gast: seinen Vater. Kuno glaubte immer, sein Vater sei ein Langweiler, ohne Schicksal und ohne Geschichte - bis er mit einemmal merkt, daß dieser im Zweiten Weltkrieg einst Kopf und Kragen riskiert hat. Sein greiser Vater hat ein Schicksal, und was für eins! Eine Reise in die eigenen Abgründe beginnt, in deren Verlauf es Kuno bis in den tiefsten Kongo verschlägt.