Im Radio das Meer

Journalsätze

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

19,80 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

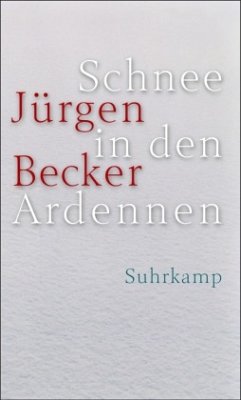

Mit diesem Buch bewegt sich Jürgen Becker im Grenzbereich der literarischen Möglichkeiten. Nach dem Journalroman Schnee in den Ardennen und den Journalgeschichten Die folgenden Seiten verbleiben nur mehr Journalsätze, die der Strom der Wahrnehmungen, Erinnerungen und Imaginationen zurückläßt.

Es sind Sätze, auf die sich, in Partikeln, eine ganze Biographie reduziert. Die den Augenblick mit einer Geschichte versehen, deren Vergangenheit im Ungesagten bleibt. Die Erfahrungen konzentrieren, auf die ein Gedicht oder romanhaftes Erzählen warten könnte.Es sind Sätze, die zufällig entdeckt oder nach langen Recherchen in der Bewußtseinslandschaft entstanden sind. Die das Banale wie das Absurde benennen, das Naheliegende und das Entfernte, die Verstörungen der Kindheit und die Irritationen des Alters. Jürgen Beckers Konzept, journalhaft auf die oft so irreal erscheinende Wirklichkeit zu reagieren, kommt hier zu einer rigorosen Konsequenz: der Minimalisierung des Schreibens.

Es sind Sätze, auf die sich, in Partikeln, eine ganze Biographie reduziert. Die den Augenblick mit einer Geschichte versehen, deren Vergangenheit im Ungesagten bleibt. Die Erfahrungen konzentrieren, auf die ein Gedicht oder romanhaftes Erzählen warten könnte.Es sind Sätze, die zufällig entdeckt oder nach langen Recherchen in der Bewußtseinslandschaft entstanden sind. Die das Banale wie das Absurde benennen, das Naheliegende und das Entfernte, die Verstörungen der Kindheit und die Irritationen des Alters. Jürgen Beckers Konzept, journalhaft auf die oft so irreal erscheinende Wirklichkeit zu reagieren, kommt hier zu einer rigorosen Konsequenz: der Minimalisierung des Schreibens.