Nicht lieferbar

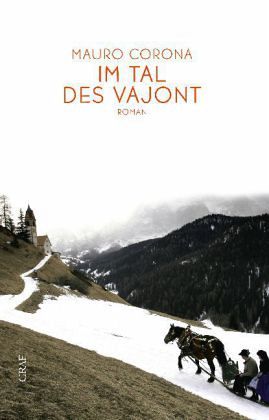

Im Tal des Vajont

Roman

Übersetzung: Moysich, Helmut

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

'Severino Corona, genannt Zino, wächst Ende des 19. Jahrhunderts in einem kleinen Bergdorf im Friaul auf, als Waisenjunge. Als er später den jungen Raggio kennen lernt und sich mit ihm anfreundet, beschließen die beiden, eine Käserei aufzumachen. Die floriert auch bald Aber da versucht Raggios Frau, Zinozu verführen. Ein Drama von biblischem Ausmaß nimmt seinen Lauf. Zino verstrickt sich immer tiefer in Schuld: Am Ende gibt er Raggio zerstoßene Tollkirsche, ein tödliches Gift. Raggio aber stirbt nicht, sondern wird verrückt In der Einsamkeit der Bergwelt, in einer ebenso schönen wie ...

'Severino Corona, genannt Zino, wächst Ende des 19. Jahrhunderts in einem kleinen Bergdorf im Friaul auf, als Waisenjunge. Als er später den jungen Raggio kennen lernt und sich mit ihm anfreundet, beschließen die beiden, eine Käserei aufzumachen. Die floriert auch bald Aber da versucht Raggios Frau, Zinozu verführen. Ein Drama von biblischem Ausmaß nimmt seinen Lauf. Zino verstrickt sich immer tiefer in Schuld: Am Ende gibt er Raggio zerstoßene Tollkirsche, ein tödliches Gift. Raggio aber stirbt nicht, sondern wird verrückt In der Einsamkeit der Bergwelt, in einer ebenso schönen wie unbarmherzigen Natur mit langen, eisigen Wintern und sengend heißen Sommern, sind die Menschen Gefangene ihrer Triebe, ihres Aberglaubens, ihres Argwohns. Mit seiner von der Bergwelt geprägten Sprache erzeugt Corona eine Mischung aus Härte und Poesie. Einfach, kraftvoll, wie gemeißelt ist jeder Satz wie ein Stein, der auf den vorangegangenen fällt.