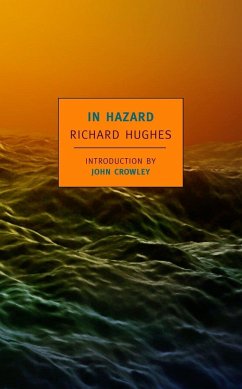

The Archimedes is a modern merchant steamship in tip-top condition, and in the summer of 1929 it has been picking up goods along the eastern seaboard of the United States before making a run to China. A little overloaded, perhaps the oddly assorted cargo includes piles of old newspapers and heaps of tobacco the ship departs for the Panama Canal from Norfolk, Virginia, on a beautiful autumn day. Before long, the weather turns unexpectedly rough rougher in fact than even the most experienced members of the crew have ever encountered. The Archimedes, it turns out, has been swept up in the vortex of an immense hurricane, and for the next four days it will be battered and mauled by wind and waves as it is driven wildly off course. Caught in an unremitting struggle for survival, both the crew and the ship will be tested as never before.

Based on detailed research into an actual event, Richard Hughes s tale of high suspense on the high seas is an extraordinary story of men under pressure and the unexpected ways they prove their mettle or crack. Yet the originality, art, and greatness of In Hazard stem from something else: Hughes s eerie fascination with the hurricane itself, the inhuman force around which this wrenching tale of humanity at its limits revolves. Hughes channels the furies of sea and sky into a piece of writing that is both apocalyptic and analytic. In Hazard is an unforgettable, defining work of modern adventure.

Based on detailed research into an actual event, Richard Hughes s tale of high suspense on the high seas is an extraordinary story of men under pressure and the unexpected ways they prove their mettle or crack. Yet the originality, art, and greatness of In Hazard stem from something else: Hughes s eerie fascination with the hurricane itself, the inhuman force around which this wrenching tale of humanity at its limits revolves. Hughes channels the furies of sea and sky into a piece of writing that is both apocalyptic and analytic. In Hazard is an unforgettable, defining work of modern adventure.

" With his eerie narrator (Is it a surviving crew member? The author? Poseidon himself?), Hughes presents an atmospheric book that makes trouble with pirates, rocky shoals or white whales seem almost trifling." --Time Out New York

"The passages in literature that have thrilled me most have almost all been sea battles and storms. Now I have had the great and exhilarating pleasure of surviving yet another tempest in Richard Hughes's In Hazard, now equipped with an excellent introduction by John Crowley... The novel is superb." --Katharine Powers, The Boston Globe

"To take the same subject as Conrad in Typhoon would be foolhardy if it were not so triumphantly justified." -Graham Greene

"Richard Hughes is a genuine case of unfair neglect, and will some day be seen again as one of the very best novelist of the past hundred years from Great Britain...In Hazard is much more than a brilliant sea story. The tale is about extreme danger and human reactions to it...It seems just as apposite to our times, when we confront a bewildering range of hazards, including the destructiveness of nature, which we ourselves are probably exacerbating." -The Financial Times

"Richard Hughes...has done another magnificent saga of the sea in this novel which inevitably calls to mind Conrad's Typhoon, not for similarity in the progression of the novel, but because of the power with which the author evokes the man's struggle against the elements. A story of mad weather at sea, it is told with restraint, humor and irony. Almost compulsory reading." -North American Fiction Review

"In Hazard is not really a book about a storm, but about fear...what will stick in most minds are the sharp descriptive passages--of a scene, illuminated by lightning, when the crew looks out on a mountainside of water crawling with sharks." Time

"The most intense reading experience of the year-easily-was discovering Richard Hughes's 1938 novel, In Hazard, a small masterpiece of lyric terror about a cargo ship that runs into a hurricane, but also about the rest of life. It might have helped that I read it in a force 10 gale on the Atlantic but reading it in the bath would probably have the same impact."-Simon Schama, The Guardian

"Every bit the equal of Perfect Storm, this is the story of a freighter that gets caught out in the worst hurricane ever recorded at the time. It's terrifying, and it's also wonderfully written." -Boat Safe

"The passages in literature that have thrilled me most have almost all been sea battles and storms. Now I have had the great and exhilarating pleasure of surviving yet another tempest in Richard Hughes's In Hazard, now equipped with an excellent introduction by John Crowley... The novel is superb." --Katharine Powers, The Boston Globe

"To take the same subject as Conrad in Typhoon would be foolhardy if it were not so triumphantly justified." -Graham Greene

"Richard Hughes is a genuine case of unfair neglect, and will some day be seen again as one of the very best novelist of the past hundred years from Great Britain...In Hazard is much more than a brilliant sea story. The tale is about extreme danger and human reactions to it...It seems just as apposite to our times, when we confront a bewildering range of hazards, including the destructiveness of nature, which we ourselves are probably exacerbating." -The Financial Times

"Richard Hughes...has done another magnificent saga of the sea in this novel which inevitably calls to mind Conrad's Typhoon, not for similarity in the progression of the novel, but because of the power with which the author evokes the man's struggle against the elements. A story of mad weather at sea, it is told with restraint, humor and irony. Almost compulsory reading." -North American Fiction Review

"In Hazard is not really a book about a storm, but about fear...what will stick in most minds are the sharp descriptive passages--of a scene, illuminated by lightning, when the crew looks out on a mountainside of water crawling with sharks." Time

"The most intense reading experience of the year-easily-was discovering Richard Hughes's 1938 novel, In Hazard, a small masterpiece of lyric terror about a cargo ship that runs into a hurricane, but also about the rest of life. It might have helped that I read it in a force 10 gale on the Atlantic but reading it in the bath would probably have the same impact."-Simon Schama, The Guardian

"Every bit the equal of Perfect Storm, this is the story of a freighter that gets caught out in the worst hurricane ever recorded at the time. It's terrifying, and it's also wonderfully written." -Boat Safe