Nicht lieferbar

Versandkostenfrei!

Nicht lieferbar

Weitere Ausgaben:

Irgendwo zwischen Mexiko und Sibirien ...

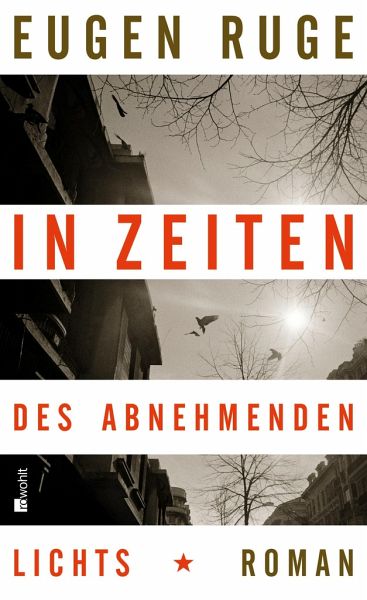

Von den Jahren des Exils bis ins Wendejahr 89 und darüber hinaus reicht diese wechselvolle Geschichte einer deutschen Familie. Sie führt von Mexiko über Sibirien bis in die neu gegründete DDR, führt über die Gipfel und durch die Abgründe des 20. Jahrhunderts. So entsteht ein weites Panorama, ein großer Deutschlandroman, der, ungeheuer menschlich und komisch, Geschichte als Familiengeschichte erlebbar macht.

"Günter Grass ging beim gespannten Zuhören die Pfeife aus." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Günter Grass ging beim gespannten Zuhören die Pfeife aus." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Eugen Ruge wurde 1954 in Soswa (Ural) geboren. Der diplomierte Mathematiker begann seine schriftstellerische Laufbahn mit Theaterstücken und Hörspielen. Für 'In Zeiten des abnehmenden Lichts' wurde er unter anderem mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Seitdem erschienen die Bände 'Theaterstücke' und 'Annäherung', die Romane 'Cabo de Gata', 'Follower' und zuletzt 'Metropol'.

© Frank Zauritz

Produktdetails

- Verlag: Rowohlt, Hamburg

- Artikelnr. des Verlages: 18166

- 10. Aufl.

- Seitenzahl: 432

- Erscheinungstermin: 1. September 2011

- Deutsch

- Abmessung: 133mm x 207mm x 36mm

- Gewicht: 532g

- ISBN-13: 9783498057862

- ISBN-10: 3498057863

- Artikelnr.: 33428446

Herstellerkennzeichnung

Rowohlt Verlag GmbH

Kirchenallee 19

20099 Hamburg

info@rowohlt.de

www.rowohlt.de

+49 (040) 7272-0

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Zwecklos, das ganze Personal hier aufzufächern, wie Angelika Overath es versucht. Eugen Ruge lässt einfach zu viele Figuren auftreten und wiederkehren, als dass es in eine Besprechung zu fassen wäre. Dass Ruges mehrere Generationen umfassende Familiensaga aus dem kommunistischen Deutschland eine eindrückliche Leseerfahrung ist, macht uns Overath vor allem klar, indem sie auf Ruges dramaturgisches Talent verweist, die Fähigkeit, Tempo, Schnitt und Pointe, Figuren und sichere Dialoge souverän zu handhaben, um dieses "Großprojekt" in den Griff zu kriegen. Am Ende, wenn Patriarchen und Systeme dahingegangen sind, hat Overath nicht nur eine spannende Chronik der Wende gelesen, sondern auch einen melancholischen Text über Vergänglichkeit, der jegliche Ideologie relativiert.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Die Bögen wie von Thomas Mann, aber sehr viel komischer. The Sunday Telegraph

Anhand vier Generationen schildert Herr Ruge die Entstehung, Entwicklung und Zerfall einer politischen Ideologie, so wunderbar in der Theorie, so unrealisierbar in der Praxis. Die ersten Protagonisten Wilhelm und Charlotte sind überzeugte Kommunisten der ersten Stunde, immer treu den Moskauer …

Mehr

Anhand vier Generationen schildert Herr Ruge die Entstehung, Entwicklung und Zerfall einer politischen Ideologie, so wunderbar in der Theorie, so unrealisierbar in der Praxis. Die ersten Protagonisten Wilhelm und Charlotte sind überzeugte Kommunisten der ersten Stunde, immer treu den Moskauer Genossen, selbst dann noch, als ihre Söhne Opfer der Stalinistischen Säuberungen werden. Sohn Werner als subversives Element verschwindet gänzlich, Kurt kehrt nach langer Lagerhaft in die DDR zurück. Er widmet sich der Geschichte, Trotz Karriere und Erfolg, kann er die Erfahrungen in der UDSSR nicht vergessen und dennoch passt er sich äußerlich der DDR Gesellschaft an. Sein Sohn Alexander hingegen ist zu Heuchelei und Kompromissen nicht bereit, erst recht nicht als ihm bewusst wird, dass er sein ganzes Leben in der kleinen, engen Welt, innerhalb der rigorosen DDR Grenze verbringen muss.

Als die künstlich hergestellte kommunistische Struktur der DDR bereits ins Wanken gerät, steuern die ersten drei Generationen auf den großen Knall zu. Opa Wilhelm übt an Gorbatschow Kritik, seiner Ansicht nach, lief alles seit Stalins Tod schief, dass dieser Schuld am Verschwinden seines Sohnes Werner ist, steht für den noch immer eingefleischten Kommunist nicht zur Debatte. Kurt sieht voller Hoffnung die Rettung in der Perestroika, sein Sohn Alexander hingegen, jeder Zuversicht beraubt, flieht in die große freie Welt.

Es gelingt Herrn Ruge mit Humor und Sensibilität, Politik und Geschichte unterhaltsam und verständlich zu vermitteln. Ein klein wenig störend empfand ich den ständigen Wechsel des Erzählers. Ich hatte Anfangs Schwierigkeiten zu erkennen, wer da gerade seine Erfahrung zum Besten gibt, erst später genoss ich die abwechslungsreiche Sichtweise. Und trotzdem oder gerade deshalb: ein absolut empfehlenswertes Buch.

Weniger

Antworten 41 von 54 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 41 von 54 finden diese Rezension hilfreich

Ein großartiges Buch voller bitterer Wahrheit und Ironie, zugleich voller menschlichen Mitgefühls. Beeindruckend die tiefe Kenntnis der Verhältnisse, typischen Empfindungen und Gefühle in der DDR, dabei frei von Klischees. Die Botschaft kommt durch die Handlungen und Ansichten …

Mehr

Ein großartiges Buch voller bitterer Wahrheit und Ironie, zugleich voller menschlichen Mitgefühls. Beeindruckend die tiefe Kenntnis der Verhältnisse, typischen Empfindungen und Gefühle in der DDR, dabei frei von Klischees. Die Botschaft kommt durch die Handlungen und Ansichten der handelnden Personen und nicht durch vorbelastete Erläuterungen an. Das Buch regt zum Nachdenken an und bereitet Vergnügen.

Weniger

Antworten 28 von 41 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 28 von 41 finden diese Rezension hilfreich

Mit "In Zeiten des abnehmenden Lichts" erzählt Eugen Ruge eine sich an den Geschehnissen in seiner eigenen Familie orientierte Familiengeschichte in zwanzig Kapitel. Dabei geht er nicht chronologisch vor, sondern berichtet episodenhaft, sich in der Geschichte hin und her bewegend. …

Mehr

Mit "In Zeiten des abnehmenden Lichts" erzählt Eugen Ruge eine sich an den Geschehnissen in seiner eigenen Familie orientierte Familiengeschichte in zwanzig Kapitel. Dabei geht er nicht chronologisch vor, sondern berichtet episodenhaft, sich in der Geschichte hin und her bewegend. Trotz größerer Zeitsprünge war es nicht problematisch sich zu orientieren, über welche Mitglieder der vier Generationen umfassende Familie berichtet wird. Dank der mit den Jahreszahlen überschriebenen Kapitel konnte man sich als Leser die Zeitfolge problemlos selbst erlesen. Dreh- und Angelpunkt der Handlung bilden der 1. Oktober 1989 und das Jahr 2001. Zu diesen Daten kehrt Ruge immer wieder zurück, um die Ereignisse an Wilhelm Powileits 90. Geburtstag (1989) und Alexanders Mexiko-Reise (2001) aus verschieden Blickwinkeln zu betrachten.

Mehrfach spiegelt sich der Titel im Roman wieder. Viele der Episoden sind im Herbst angesiedelt. Der Kommunismus, der von Charlotte und Wilhelm als höchstes Ziel angesehen wird, verliert von Generation zu Generation an Bedeutung, bis er für Alexanders Sohn, der in seiner eigenen Computerwelt lebt, nicht mehr existent ist. Auch die Gesundheit der Protagonisten ist ähnlich einer herunterbrennenden Kerze. Alexander ist an Krebs erkrankt, sein Vater Kurt hat die Demenz fest im Griff. Irina war Alkoholikerin und Wilhelm und Charlotte - weil ich zu viel verraten würde, schweige ich dazu an dieser Stelle.

Eugen Ruge erzählt diese Geschichte über die mit der Gesellschaftsordnung untergehende Familie sehr ruhig und sachlich, aber nicht ohne Wortwitz. Dabei ließ er historische Ereignisse eher am Rande einfließen und achtete mehr auf deren Auswirkungen auf die Familie, deren Mitglieder sehr überzeugend charakterisiert wurden. Das Buch lies sich sehr flüssig lesen, die Sprache Eugen Ruges empfinde ich als ausgesprochen angenehm. Als besonders positiv möchte ich hervorheben, dass der Roman weit ab von jeglicher Ostalgie und der Verklärung alter Zeiten geschrieben wurde. Damit hebt er sich wohltuend von anderen ähnlich gelagerten Romanen ab. Eugen Ruge ist mit "In Zeiten des abnehmenden Lichts" ein wirklich großer Familienroman gelungen, dem ich noch viele interessierte und begeisterte Leser wünsche.

Weniger

Antworten 10 von 11 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 10 von 11 finden diese Rezension hilfreich

Als Fan von Hörbüchern bestellte ich mir das Hörbuch. Ich bin begeistert!

Zuerst der Vorleser: Ulrich Noethen, wie ein Mensch es schafft so unterschiedliche Typen im Vorlesen so erlebbar werden zu lassen!

Die Strecken zur Arbeit sind so sehr kurzweilig, es vereinnahmt nicht und …

Mehr

Als Fan von Hörbüchern bestellte ich mir das Hörbuch. Ich bin begeistert!

Zuerst der Vorleser: Ulrich Noethen, wie ein Mensch es schafft so unterschiedliche Typen im Vorlesen so erlebbar werden zu lassen!

Die Strecken zur Arbeit sind so sehr kurzweilig, es vereinnahmt nicht und lässt mir diese Generationen vor Augen lebendig werden.

Dann natürlich Eugen Ruge, ein Erzähler der sehr menschlichen Seite unserer jüngsten Vergangenheit. Was erlebt Mensch in den Wirren der Zeit? Welche Schicksale werden aufgebürdet aus irgendwelcher Anschauung heraus und dennoch bleibt der Romanstil leicht und nah.

Für meine Tante, so denkt es beim hören, könnte manche Stelle nun doch nicht so passen. Oder ist es gerade der Umstand, dass Eugen Ruge es wagt überhaupt gar kein Blatt vor den Mund zu nehmen? Der beschriebene Mensch, jeder der umfassenden Erzählung, egal welche Pirouette das Schicksal nun auch wieder drehte, der jeweils beschriebene Mensch bleibt Mensch und behält auch in den Schrullen seine Würde. Das ist eine besondere Leistung!

Das Hörbuch gefällt mir ausgezeichnet!

Weniger

Antworten 21 von 38 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 21 von 38 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Drei Generationen im 20. Jahrhundert: Während Charlotte und Wilhelm nach dem zweiten Weltkrieg nach Mexiko fliehen und von dort auf eine Möglichkeit warten, in der neu gegründeten DDR die Zukunft mitzubestimmen, lebt ihr Sohn Kurt in Verbannung hinter dem Ural in der Sowjetunion und …

Mehr

Drei Generationen im 20. Jahrhundert: Während Charlotte und Wilhelm nach dem zweiten Weltkrieg nach Mexiko fliehen und von dort auf eine Möglichkeit warten, in der neu gegründeten DDR die Zukunft mitzubestimmen, lebt ihr Sohn Kurt in Verbannung hinter dem Ural in der Sowjetunion und heiratet die Russin Irina. Später kehren alle zurück nach Deutschland, in die DDR und versuchen dort Fuß zu fassen. Kurts Sohn Alexander wächst bereits in der DDR auf und muss versuchen, sich in die Realität einzufügen. Drei Generationen - und drei Sichtweisen auf ein politisches System im Verfall.

Eugen Ruge ist ein generationsübergreifender Familienroman gelungen, der sich besonders durch das anachronische Erzählen der Ereignisse auszeichnet, die alle im wieder zu einem Punkt zurückkehren, dem 90. Geburtstag von Wilhelm. Dadurch gelingt es Eugen Ruge besondere Verbindungslinien in den Perspektiven der Figuren und ihren Beziehungen aufzuzeigen, ohne sie Wort für Wort formulieren zu müssen. Die Charaktere entbehren nicht einer gewissen traurigen Komik, wie sie an einem am Boden liegenden System festhalten oder sich an den anderen Familienmitgliedern reiben. Jeder scheint sich in der Realität seine eigene Welt gebaut zu haben, die nur stückweise in das wirkliche Leben passt.

Der Roman „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ wurde von der ZEIT-Redakteurin Iris Radisch als „Der große DDR-Buddenbrooks-Roman“ bezeichnet. Diese Beschreibung passt nicht nur großartig wegen der groß angelegten generationenübergreifenden Erzählung, sondern besonders wegen des Untertitels, den Thomas Mann seinem Werk gab. Bei ihm heißt es „Verfall einer Familie“ und beschreibt den Untergang einer Kaufmannsfamilie, die sich selbst in den Abgrund stürzt und einem Wandel der Zeit nicht gewachsen scheint. Auch bei der Familie Umnitzer scheint ein Verfall der Familie zusammen mit dem Verfall des politischen Systems der DDR stattzufinden, alle sind gezeichnet von Alter, Alkoholismus, Krankheit und enttäuschten Träumen.

Einen Hoffnungsschimmer lässt Eugen Ruge seinen Lesern dennoch, indem der letzte existierende Nachkomme der Familie, Markus, in dem Buch nur als Kind kurz Erwähnung findet. Wie sein Weg in der deutschen Einheit aussieht, bleibt letztlich dem Leser überlassen. So bleibt der Verfall der Familie doch nicht so abgeschlossen, wie es auf den ersten Blick scheint, während der Verfall des politischen Systems mit der Einheit seinen Abschluss gefunden hat. Eugen Ruge ist mit „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ ein großartiger und stark autobiographisch fundierter Familienroman vor politischer Kulisse gelungen, der 2011 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde.

Weniger

Antworten 8 von 8 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 8 von 8 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Vergänglichkeit war noch nie ein vergnügliches Thema

Es ist erfreulich, dass immer wieder neue Autoren mit ihren Debütromanen renommierte Literaturpreise erringen, auf Anhieb also gleich in den Olymp der Literatur aufsteigen. So auch Eugen Ruge, der 2011 mit seinem Erstling eine …

Mehr

Vergänglichkeit war noch nie ein vergnügliches Thema

Es ist erfreulich, dass immer wieder neue Autoren mit ihren Debütromanen renommierte Literaturpreise erringen, auf Anhieb also gleich in den Olymp der Literatur aufsteigen. So auch Eugen Ruge, der 2011 mit seinem Erstling eine Familien-Saga ablieferte, die jenen deutschen Staat widerspiegelt, der den real existierenden Sozialismus zu höchster Blüte getrieben hat, nach eigenem Verständnis jedenfalls. Als „gelernter Ossi“ hat der Autor manch Autobiografisches in seinem Roman verarbeitet, die Befindlichkeiten seiner Protagonisten, die vier Generationen repräsentieren, sind jedenfalls stimmig dargestellt in seiner kunstvoll aufgebauten Geschichte. Die mit ihren diversen Kapiteln und einer Geburtstagsfeier im Zentrum übrigens ans Theater erinnert, - wen wundert’s!

«Ich hab eigentlich genug Blech im Karton» oder «Bring das Gemüse zum Friedhof» lässt Ruge den senilen Patriarchen der Familie, Altkommunist und Betonkopf zugleich, bei seiner Geburtstagsfeier immer wieder sagen, wenn ihm wertloses Ordensblech und heuchlerische Blumen überreicht werden. Wir lesen von all den Unzulänglichkeiten des täglichen Lebens, da wird überzähliger Kaviar gegen fehlende Dachfenster getauscht, die Suche nach einer akzeptablen Gaststätte gerät zur Odyssee in klirrender Kälte und endet in einer Imbissbude. Mit subtiler Ironie wird das Alltagsleben in jenem dem Untergang geweihten deutschen Staate geschildert, dessen Ideologie keinesfalls absurder war als die des Turbokapitalismus, wie wir ihn heute im wiedervereinigten Deutschland zelebrieren.

Eugen Ruges DDR-Saga ist übrigens weder mit den Buddenbrooks noch mit Tellkamps «Der Turm» vergleichbar, wie verschiedentlich behauptet. Hier geht es um die Lebenswelt einer zunächst weitgehend systemkonformen Familie, bei Tellkamp um eine eher oppositionell eingestellte systemferne Bourgeoisie. Und bei Thomas Mann ist die Familie kein Vehikel, mit dem eine Staatsordnung vorgeführt wird, sondern alleiniges Thema, bei ihm geht die stolze Familie unter, nicht der Staat.

In den nicht chronologisch angeordneten zwanzig Kapiteln wird alternierend jeweils aus Sicht eines der Protagonisten erzählt, oft in Form innerer Monologe und als kleine, in sich abgeschlossene Geschichten. Mit Abstand die Beste war für mich das liebeswerte Kapitel über die geradezu archaisch wirkende russische Großmutter, für die «schon jedes Haus aus Stein eine Kirche war». Diese aufgefächerte Erzähltechnik sorgt einerseits für Spannung, erfordert andererseits aber auch viel Aufmerksamkeit, denn alle diese Mosaiksteine formen sich erst im Kopfe des Lesers zu einem kompletten Panorama, er muss also aufmerksam sein und mitdenken. Macht er sich diese Mühe, wird er mit einem großartigen Gesellschaftsbild einer vergangenen geschichtlichen Epoche bestens unterhalten. Ihm wird außerdem je nach Herkunft - als „Wessi“ aber ganz bestimmt - der Horizont erweitert, und zwar auch ideologisch. Dass man nicht gerade in Hochstimmung gerät bei Ruges melancholischem Text, das liegt in der Natur der Sache, in Zeiten des abnehmenden Lichts also, im Herbst des Lebens, denn die Vergänglichkeit war noch nie ein vergnügliches Thema.

Weniger

Antworten 8 von 9 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 8 von 9 finden diese Rezension hilfreich

Broschiertes Buch

Lang grübelt man, was genau mit dem Titel gemeint ist. Ist es eine Metapher? Ist es eine positiv besetze Redewendung? Oder negativ? Oder beinhaltet sie beide Seiten? Steht sie symbolisch für den langsamen Untergang der DDR?

Steht sie nur für die DDR? Oder steht sie auch …

Mehr

Lang grübelt man, was genau mit dem Titel gemeint ist. Ist es eine Metapher? Ist es eine positiv besetze Redewendung? Oder negativ? Oder beinhaltet sie beide Seiten? Steht sie symbolisch für den langsamen Untergang der DDR?

Steht sie nur für die DDR? Oder steht sie auch stellvertretend für das Schicksal der dargebotenen Familie, die der Leser über viele Jahrzehnte in Rückblicken begleitet?

Wer bisher wenig Erfahrung gesammelt hat mit der jüngsten Geschichte Deutschlands, hat es nicht leicht mit diesem Roman. Denn er setzt doch einen bildungsbürgerlich und historisch-politisch gut geschulten Leser voraus, der zudem bereit ist, sich die vielen Verflechtungen der Familiengeschichte gefallen zu lassen, die zudem äußerst verschachtelt und erschwerend durch ständige Zeitsprünge dargeboten wird. Man muss sich sehr viele Namen - davon auch einige Russische, die zum Teil deutsch und zum Teil russisch geschrieben werden, merken, man muss springen können zwischen den Kontinenten und politischen Regimes. Und man muss bereit sein, sich konfrontieren zu lassen mit harten Schicksalen, die teilweise kaum zu ertragen scheinen.

Und doch kommt es auch immer wieder zu Berührungspunkten, die sich nicht als Geschichte wegschieben lassen, sondern die jeder von uns ebenso erleben könnte.

Familien, die sich nicht verstehen, die Schwiegertochter, die abgelehnt wird. Die Mutter, die zum ewig grantelnden Untermieter wird ...

Man erlebt die Tragödie einer Familie mit und die Tragödie eines Land, beides in Romanform dargeboten, aber eben nicht nur Fiktion.<br />Der Vergleich mit "Buddenbrooks" wirkt zu bemüht, aber es wird tatsächlich eine große Familienchronik dargeboten, die durchaus auch verfilmt werden könnte und durchaus auch in Schulen gelesen werden dürfte.

Von der ersten bis zur letzten Seite packend, wenn auch immer anstrengend. Der Enkel geht vor der Wende in den Westen. Mit ihm wird in die Handlung eingeführt. Er hat eine tragische Diagnose seiner Ärzte erhalten, die ihn aufbrechen lässt zu den Wurzeln seiner Familie, nach Mexiko. Ob ihm dies Läuterung und inneren Friede schenken wird, muss jeder Leser selbst nachvollziehen.

Weniger

Antworten 7 von 9 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 7 von 9 finden diese Rezension hilfreich

Zeitgeschichte!

Bücher über deutsche Familien. die meist in der Zeit des zweiten Weltkrieges spielen und die Folgen der Verstrickungen aufgreifen, sind reichlich auf dem Büchermarkt zu finden. Eugen Ruge beschreibt jedoch in seinem Buch eine ganz andere Perspektive deutscher …

Mehr

Zeitgeschichte!

Bücher über deutsche Familien. die meist in der Zeit des zweiten Weltkrieges spielen und die Folgen der Verstrickungen aufgreifen, sind reichlich auf dem Büchermarkt zu finden. Eugen Ruge beschreibt jedoch in seinem Buch eine ganz andere Perspektive deutscher Familiengeschichte. Im Mittelpunkt des Romans eine Familie, die in der ehemaligen DDR ihren Lebensmittelpunkt hatte. DIE Großeltern reisen aus dem Exil Mexico zurück; um in der DDRdas neue Deutschland aufzubauen. Der Sohn kehrt aus sowjetischer Gefangenschaft zurück, gekränkt von den "Freunden" und doch an den Glauben der poitischen Idee. Seine russische Frau mit den Erinnerungen an Zwang und Härte des sowjetischen Systems an seiner Seite und sich in einem System wiederfindend, das keine Lösung für sie bietet. Der Enkel, der seinen Weg selbst finden möchte und die politischen Ansichten der Großeltern und Eltern nicht teilen will. Und was pasiert, wenn gerade dieser sich in den Westen flüchtet, am Tag des neuzigsten Geburtstags seines Großvaters, an dem viele Parteifunktionäre erwartet werden? In den einzelnen Kapiteln kommen die Familienmitglieder einzeln zu Wort, beschreiben die Szenen aus Ihrer Perspektive und lassen den Leser teil haben, an ihrer Geschichte. Ein interessantes, vielfältiges und spannendes Buch, mit einem sehr angenehmen Schreibstil und übersichtlichen Kapiteln.Gelebte deutsche Geschichte! Lesenswert!

Weniger

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich

Andere Kunden interessierten sich für