Versandkostenfrei!

Versandfertig in 3-5 Tagen

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

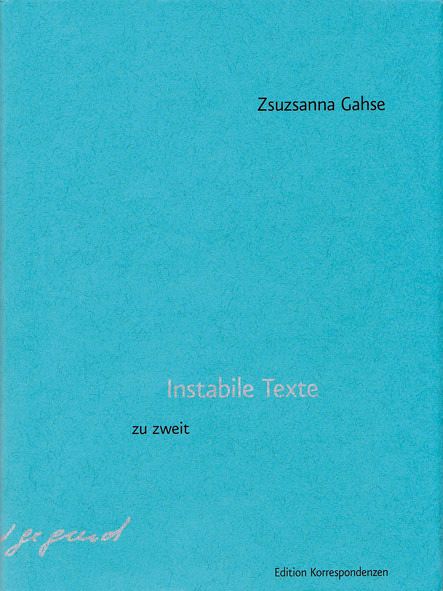

Instabile Texte

Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Produktdetails

- Verlag: Edition Korrespondenzen

- Seitenzahl: 139

- Abmessung: 190mm

- Gewicht: 295g

- ISBN-13: 9783902113412

- ISBN-10: 3902113413

- Artikelnr.: 14767250

Herstellerkennzeichnung

Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension

Liebevoll und fasziniert schreibt Nico Bleutge über Zsuzsanna Gahses "Instabile Texte", eine Sammlung von poetischen Miniaturen, die sich, so der Rezensent, auf den ersten Blick ausnehmen "wie kleine Knäuel". Offenbar hatte Bleutge viel Vergnügen beim Entrollen, Entfalten und Belauschen dieser Knäuel. Er selbst jedenfalls ist ganz poetisch geworden, und so gibt es nicht sehr viel mehr zu referieren als den Eindruck einer großen Begeisterung, einer Infizierung beinahe. Das ist bei einem poetischen Werk ja Qualitätsurteil genug. Was feststeht nach Lektüre der Rezension: Der eigentliche Protagonist von Gahses Texten ist die Sprache, den Wörtern gilt die "eigentliche amour fou"; Referenzfiguren sind Helmut Heissenbüttel, Witold Gombrowicz und Gertrude Stein. Mit ihrer von ihr selbst so genannten "mechanischen Darstellungsweise" erzeugt Gahse auf sehr schöne, gauklerische, fragile Art und Weise Welten - Landschaften, Berghänge - sie betreibt eine Form von sprachlicher Äquilibristik, vorgebracht in einem Ton, der, so Bleutge, noch lange nachklingen möge.

© Perlentaucher Medien GmbH

© Perlentaucher Medien GmbH

Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!

Eine Bewertung schreiben

Eine Bewertung schreiben

Andere Kunden interessierten sich für