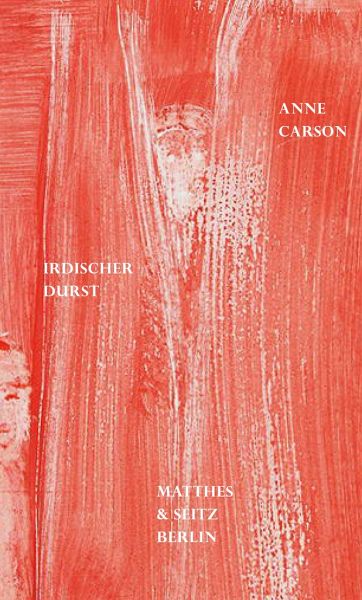

Irdischer Durst

Versandkostenfrei!

Sofort lieferbar

20,00 €

inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte

0 °P sammeln!

In vier poetischen Streifzügen von außerordentlicher Vorstellungskraft verbindet Carson Rhythmus und Metaphorik der Dichtung mit der schweifenden Natur des Essays und der Direktheit des Theaters. Die Lesenden erkennen, dass Geschichten und Mythen unsere Wirklichkeit durchweben. Neben einer modernen Variation auf den Dichter Mimnermos von Kolophon finden sich in diesem Band Kurzvorträge zu so diversen Themen wie Forellen, Rembrandt und Entjungferung; Überlegungen zur Vergleichbarkeit von Winter und Birnen sowie ein Langgedicht zum Leben des Renaissancemalers Perugino. Schließlich steht uns...

In vier poetischen Streifzügen von außerordentlicher Vorstellungskraft verbindet Carson Rhythmus und Metaphorik der Dichtung mit der schweifenden Natur des Essays und der Direktheit des Theaters. Die Lesenden erkennen, dass Geschichten und Mythen unsere Wirklichkeit durchweben. Neben einer modernen Variation auf den Dichter Mimnermos von Kolophon finden sich in diesem Band Kurzvorträge zu so diversen Themen wie Forellen, Rembrandt und Entjungferung; Überlegungen zur Vergleichbarkeit von Winter und Birnen sowie ein Langgedicht zum Leben des Renaissancemalers Perugino. Schließlich steht unser ganzes komplexes Heute auf dem Spiel. Was sehen und was verstehen wir? Welche Lust ziehen wir gerade aus dem, was wir nicht verstehen und was dennoch da ist? Anne Carson, die wohl aufregendste lebende Dichterin der angloamerikanischen Welt, findet am Entdecken nicht weniger Freude als am Irren/ Irrtum/IndieIrreGehen. Frauen sind stark, sagt diese Dichterin, sie verstehen etwas von Gefäßen,vom Wasser und vom irdischen Durst.